再び二村一夫氏の反論に答える(1)――「労働者の声」(『国民之友』95号、1890年9月23日)の筆者をめぐって [日本・近代史]

【はじめに 論争の経緯と問題の所在】

まず、労働史研究者の二村一夫氏(法政大学名誉教授)と私との間の論争の経緯をふりかえっておこう。

論争の中心のテーマは、『国民之友』の95号(1890年9月23日)の社説欄に掲載された無署名の論説「労働者の声」の筆者は誰か、という問題である。「労働者の声」は、日本で最初に労働者の組織化を主張した論説として、日本の労働運動史上に記念碑的な意味をもっている。

この論争の前提として、次の二つの先行研究がある。

(a) 歴史家の家永三郎氏は、『国民之友』(民友社)主宰者の徳富蘇峰から、「労働者の声」の筆者は竹越与三郎(号は三叉)か山路愛山であろう、という証言を得ていた(家永三郎「「労働者の声」の筆者」『日本歴史』55号、1952年12月)。

(b) 上の証言をふまえて日本近代思想史研究者の佐々木敏二氏は、「労働者の声」の筆者について、山路愛山の筆とは考えにくく、竹越三叉の可能性が高いと推定しつつも、それを断定する決め手はないとした(佐々木敏二「民友社の社会主義・社会問題論」(同志社大学人文科学研究所編『民友社の研究』〔雄山閣、1977年〕所収))。

二村一夫氏と私との論争の経過は、次のとおりである。

①二村氏はその著書『労働は神聖なり、結合は勢力なり―高野房太郎とその時代』(岩波書店、2008年)において、「労働者の声」の筆者をこれまで探索した人はいないと述べ、その筆者について四つの論拠を挙げて、「「労働者の声」の筆者は高野房太郎に違いない」と断定した(98~102頁)。なお、ほぼ同じ趣旨の文章が、WEB版『二村一夫著作集』第6巻の「高野房太郎とその時代(38)」にある

②私は拙著『日本社会民主主義の形成―片山潜とその時代』(日本評論社、2013年)の「第4章 日本における「社会問題」論の形成」の注(73) において、二村氏が「労働者の声」の筆者をめぐる二つの先行研究を無視していることを指摘し、二村氏がその筆者を高野房太郎であると断定する四つの論拠はいずれも説得力に乏しいことを述べた。そのうえで「労働者の声」の筆者について、二つの先行研究と文章の内容から、竹越三叉の蓋然性が高いとした。(この注の全文は、文章を若干手直ししたうえで、本ブログ2014年5月5日の記事「「労働者の声」(『国民之友』95号、1890年9月23日)の筆者について」の中に再録してある。)

③二村氏は2018年4月、WEB版『二村一夫著作集』の「高野房太郎とその時代」の追補として、「大田英昭氏に答える─〈労働者の声〉の筆者は誰か・再論(1) 」と題する文章を掲げた。そこで二村氏は、先行研究を無視した自身の誤りを認めたうえで、家永氏による蘇峰証言の真実性に疑問を呈し、「労働者の声」の筆者として「社外執筆者」が存在する可能性を主張した。また、「労働者の声」の声の筆者は竹越三叉である蓋然性が高いとする私の説を批判して、文体と文章の内容とから、「三叉・竹越与三郎が「労働者の声」を執筆した蓋然性は、限りなくゼロに近い」と主張した。

④私は本ブログ2018年5月13日の記事「二村一夫氏の反論に答える―「労働者の声」(『国民之友』95号、1890年9月23日)の筆者をめぐって」において、『国民之友』の社説である「労働者の声」の筆者として「社外執筆者」の存在可能性を主張する二村氏の説に根拠がないことを指摘した。また、「三叉・竹越与三郎が「労働者の声」を執筆した蓋然性は、限りなくゼロに近い」とする二村氏の主張の根拠が説得力を欠くことを指摘したうえで、高野房太郎が「労働者の声」を執筆したという説が成り立ち得ない理由を再論した。

⑤二村氏は2018年5月20日、WEB版『二村一夫著作集』に「大田英昭氏に答える─〈労働者の声〉の筆者は誰か・再論 (2)」(以下、「再論(2)」と略す)と「大田英昭氏に答える─〈労働者の声〉の筆者は誰か・再論(3)」(以下、「再論(3)」と略す)を掲載した。二村氏は「再論(2)」で、「労働者の声」の筆者が山路愛山ではないことを述べ、「再論(3)」では、高野房太郎が「労働者の声」を執筆したという説は成り立ち得ないとする私の批判に反論し、高野執筆説を改めて主張した。

「再論(2)」での、「労働者の声」の筆者が山路愛山でないという二村氏の主張自体に、私はとくに大きな異論はない。そこで本稿では、主として「再論(3)」を検討の対象とする。

「再論(3)」の内容を具体的に検討する前に、まず「労働者の声」の筆者を高野房太郎と断定する二村一夫氏の説が成立するためには何が必要か、私の考えを示しておこう。

まず、「労働者の声」が、『国民之友』の「国民之友」欄に掲載された論説であることに注意する必要がある。「国民之友」欄の論説は『国民之友』の社説であり、蘇峰ないし蘇峰に代わる民友社員の記者が原則として無署名で執筆し、民友社の主義主張を掲げたものである。それは現在に至るまで、『国民之友』を史料として研究する者の共通認識といえる。

民友社とは何の接点もなかった高野房太郎が『国民之友』の社説を執筆したなどという、従来の民友社研究の常識から外れた突飛な説を二村氏が主張するには、次の三つの条件が必要である。

第一の条件として、『国民之友』の無署名社説を「社外執筆者」が書いたことの明らかな実例、それも当時の高野のように民友社とはおよそ無縁な若者が同誌の社説を執筆したという事例を挙げることが、二村氏には必要である。

第二の条件として、『国民之友』の社説「労働者の声」の筆者は民友社員ではない、と断定できる根拠を、二村氏は示さねばならない。

第三の条件として、高野房太郎が「労働者の声」の筆者であることを論証するに足る積極的な根拠を、二村氏は示さなければならない。なお二村氏は前掲著書『労働は神聖なり、結合は勢力なり―高野房太郎とその時代』で、文体と文章の内容とから四つの根拠を挙げたが、それらがいずれも説得力がないことを、私は前掲拙著および本ブログ2014年5月5日の記事で指摘してある。

以上三つの条件を二村氏の「再論(3)」が満たしているかどうか、それぞれ検討を加えてゆこう。

【1.『国民之友』の無署名社説に「社外執筆者」は存在するか?】

1.1 『国民之友』の寄書制度と社外者の投稿について

二村一夫氏は、民友社と何の接点もなかった高野房太郎が『国民之友』の社説「労働者の声」を執筆した可能性を主張する一つの理由として、『国民之友』の寄書制度(一般の投書家、および著名な有識者に委嘱された「特別寄書家」による)を挙げている。

この寄書制度は、二村氏があげつらうまでもなく、『国民之友』についていくぶんの知識をもつ者には周知のことである。『国民之友』における寄書の論説や創作・批評・雑文にはいずれも署名があり、文章の責任の所在が明示されている。つまりそれらは、民友社自身が責任をもって主義主張を掲げる「国民之友」欄の無署名社説とは、はっきり区別されているのである。したがって、こうした『国民之友』の寄書制度の存在は、特別寄書家ですらない高野房太郎が一般投書家として社説を執筆したという可能性を主張する根拠になるどころか、むしろそれを否定するものである。

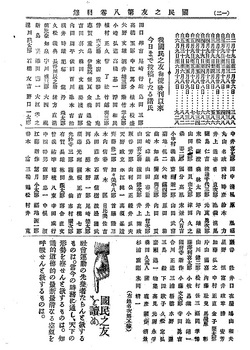

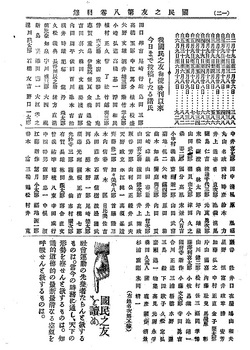

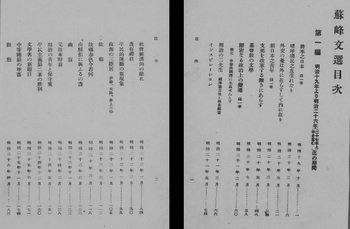

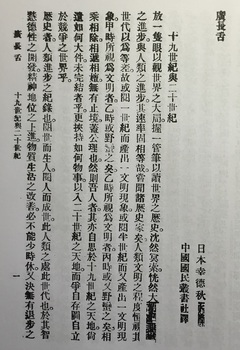

ちなみに、『国民之友』第八巻総目録には、「我国民之友初号発刊以来今日まで投稿したる諸氏」(つまり1887年2月の創刊から1891年6月現在まで)の一覧表が掲載され、152人の社外投稿者の氏名を見ることができる(下の写真を参照)。しかし、その中に高野房太郎の名前はない。つまり、この期間(「労働者の声」が掲載された1890年9月23日を含む)において、高野が『国民之友』に投稿した事実は確認できないのである。

「我国民之友初号発刊以来今日まで投稿したる諸氏」『国民之友』第八巻総目録(復刻縮刷版『国民之友』第8巻〔明治文献、1966年〕所収)

1.2 鉄面生「山縣伯に与ふるの書」『国民之友』(86号、1890年6月23日)について

二村一夫氏は、『国民之友』の社説として社外執筆者の投稿が掲載された事例が存在するとして、次のように述べている。

-----------------(引用はじめ)

このほか ─ 大田氏にはとても信じ難いことでしょうが ─ 数は限られていますが社説欄=「国民之友欄」にも投稿が掲載された事実があります。それもご要望にピッタリの「民友社とはおよそ無縁で同誌に寄稿したことすらない無名の若者が同誌の社説を執筆したという実例」が存在するのです。「労働者の声」が発表されるちょうど3ヵ月前、1890(明治23)年6月23日発行の第86号 の巻頭論文「山縣伯に與ふるの書」がそれです。「労働者の声」が同じ「国民之友欄」ではあっても巻頭ではなく、論説の2番目に掲載されたのに対し、この「山縣伯に與ふるの書」は『国民之友』の文字通りの巻頭論文です。

(中略)

このように、「白面の一書生」の投稿が、『国民之友』の社説欄、それも巻頭に掲載された事例が、明白に存在するのです。今ではほとんど使われない言葉ですから念のために付記すれば、「白面」とは、年が若く経験の乏しい者、青二才を意味しています。大田氏が「民友社と何ら関係のない無名の青年高野が『国民之友』の社説の原稿を執筆したという、およそ異例に思われること」は、決して異例ではないのです。

-----------------(引用おわり)

ここで二村一夫氏は、「民友社とはおよそ無縁で同誌に寄稿したことすらない無名の若者」が『国民之友』社説を執筆した例として、『国民之友』(86号、1890年6月23日)の社説欄に掲載された、鉄面生なるペンネームの付された論説「山縣伯に与ふるの書」を挙げている。二村氏は、この論説の冒頭にある「余は白面の一書生」云々などという口上を真に受けて、これを社外執筆者による投稿と思い込んでいるらしい。

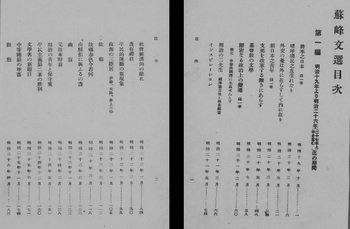

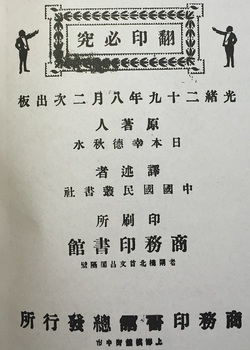

しかしこの論説は、二村一夫氏の不用意な臆測に反して、徳富蘇峰の執筆したものなのである。この文章はそのまま徳富蘇峰の著作『人物管見』(民友社、1892年)に転載され、さらに『蘇峰文選』(民友社、1915年)にも収録されている。

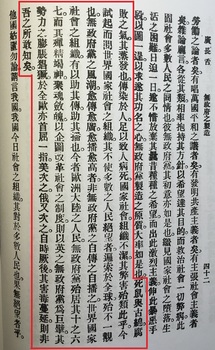

『蘇峰文選』(民友社、1915年)目次。画像は国立国会図書館デジタルコレクションより。画像転載許可済み(国図電1801044-1-175 号)

この社説「山縣伯に与ふるの書」の内容は、山縣有朋首相に対して「自ら国務大臣の責任なる者は、議院に対する責任なる事を明言」することを要求し、議会無視の超然主義を採らないよう呼びかけたものである。『国民之友』は前年の第67号(1889年11月2日)に掲載した政治批判がもとで一か月に及ぶ発行停止処分を受けていた。蘇峰は再度の発停を覚悟しつつ、鉄面生なる仮名に託して、あえてこの論説を執筆・掲載したものと思われる。

なお、『国民之友』の1887年2月創刊号から1895年12月の第276号(竹越三叉の民友社退社が96年1月初めに公表されたので、ここを区切りとする)までの総目録を通覧すると、「国民之友」欄の社説のうち、外部からの投稿の形式をとったものが二つだけある。一つは上記の「山縣伯に与ふるの書」であり、もう一つは望教生なるペンネームの付された「板垣伯に与るの書」(114号、1891年4月3日)である。実は後者も、蘇峰の上記の著作『人物管見』に収録されており、やはり蘇峰の執筆したものであることがわかる。つまり、当該時期の『国民之友』において、二村氏の力説する「社説欄=「国民之友欄」にも投稿が掲載された事実」などというものは、一つも確認できないのである。

1.3 小括

繰り返すが、『国民之友』社説の位置づけをめぐって当事者や研究者の間で長年共有されてきた事実認識を、二村一夫氏があえて疑い、「「労働者の声」の筆者は高野房太郎に違いない」(二村、前掲書、102頁)などという断定的な主張を維持したいのであれば、まず『国民之友』の無署名社説を「社外執筆者」が書いたことの明らかな実例、それも当時の高野のように民友社とは無縁な若者が同誌の社説を執筆したという事例を挙げることが、第一の条件として必要である。しかし、そうした事例は(二村氏の不用意な思い込みを除いて)一つも確認することができない。そればかりでなく、『国民之友』の152人にのぼる社外投稿者の名を記した一覧表に、高野房太郎の名は見いだせないのである。

したがって、「労働者の声」の筆者を高野房太郎とする二村一夫氏の主張は、学術的な検証に耐える根拠を欠くものといわねばならない。

(以下、続く)

追記1:『蘇峰文選』の画像を追加しました。(2018年6月16日)

追記2:「再び二村一夫氏の反論に答える(2)」をアップしました。(2018年6月16日)

追記3:「再び二村一夫氏の反論に答える(3・完)」をアップしました。(2018年6月18日)

まず、労働史研究者の二村一夫氏(法政大学名誉教授)と私との間の論争の経緯をふりかえっておこう。

論争の中心のテーマは、『国民之友』の95号(1890年9月23日)の社説欄に掲載された無署名の論説「労働者の声」の筆者は誰か、という問題である。「労働者の声」は、日本で最初に労働者の組織化を主張した論説として、日本の労働運動史上に記念碑的な意味をもっている。

この論争の前提として、次の二つの先行研究がある。

(a) 歴史家の家永三郎氏は、『国民之友』(民友社)主宰者の徳富蘇峰から、「労働者の声」の筆者は竹越与三郎(号は三叉)か山路愛山であろう、という証言を得ていた(家永三郎「「労働者の声」の筆者」『日本歴史』55号、1952年12月)。

(b) 上の証言をふまえて日本近代思想史研究者の佐々木敏二氏は、「労働者の声」の筆者について、山路愛山の筆とは考えにくく、竹越三叉の可能性が高いと推定しつつも、それを断定する決め手はないとした(佐々木敏二「民友社の社会主義・社会問題論」(同志社大学人文科学研究所編『民友社の研究』〔雄山閣、1977年〕所収))。

二村一夫氏と私との論争の経過は、次のとおりである。

①二村氏はその著書『労働は神聖なり、結合は勢力なり―高野房太郎とその時代』(岩波書店、2008年)において、「労働者の声」の筆者をこれまで探索した人はいないと述べ、その筆者について四つの論拠を挙げて、「「労働者の声」の筆者は高野房太郎に違いない」と断定した(98~102頁)。なお、ほぼ同じ趣旨の文章が、WEB版『二村一夫著作集』第6巻の「高野房太郎とその時代(38)」にある

②私は拙著『日本社会民主主義の形成―片山潜とその時代』(日本評論社、2013年)の「第4章 日本における「社会問題」論の形成」の注(73) において、二村氏が「労働者の声」の筆者をめぐる二つの先行研究を無視していることを指摘し、二村氏がその筆者を高野房太郎であると断定する四つの論拠はいずれも説得力に乏しいことを述べた。そのうえで「労働者の声」の筆者について、二つの先行研究と文章の内容から、竹越三叉の蓋然性が高いとした。(この注の全文は、文章を若干手直ししたうえで、本ブログ2014年5月5日の記事「「労働者の声」(『国民之友』95号、1890年9月23日)の筆者について」の中に再録してある。)

③二村氏は2018年4月、WEB版『二村一夫著作集』の「高野房太郎とその時代」の追補として、「大田英昭氏に答える─〈労働者の声〉の筆者は誰か・再論(1) 」と題する文章を掲げた。そこで二村氏は、先行研究を無視した自身の誤りを認めたうえで、家永氏による蘇峰証言の真実性に疑問を呈し、「労働者の声」の筆者として「社外執筆者」が存在する可能性を主張した。また、「労働者の声」の声の筆者は竹越三叉である蓋然性が高いとする私の説を批判して、文体と文章の内容とから、「三叉・竹越与三郎が「労働者の声」を執筆した蓋然性は、限りなくゼロに近い」と主張した。

④私は本ブログ2018年5月13日の記事「二村一夫氏の反論に答える―「労働者の声」(『国民之友』95号、1890年9月23日)の筆者をめぐって」において、『国民之友』の社説である「労働者の声」の筆者として「社外執筆者」の存在可能性を主張する二村氏の説に根拠がないことを指摘した。また、「三叉・竹越与三郎が「労働者の声」を執筆した蓋然性は、限りなくゼロに近い」とする二村氏の主張の根拠が説得力を欠くことを指摘したうえで、高野房太郎が「労働者の声」を執筆したという説が成り立ち得ない理由を再論した。

⑤二村氏は2018年5月20日、WEB版『二村一夫著作集』に「大田英昭氏に答える─〈労働者の声〉の筆者は誰か・再論 (2)」(以下、「再論(2)」と略す)と「大田英昭氏に答える─〈労働者の声〉の筆者は誰か・再論(3)」(以下、「再論(3)」と略す)を掲載した。二村氏は「再論(2)」で、「労働者の声」の筆者が山路愛山ではないことを述べ、「再論(3)」では、高野房太郎が「労働者の声」を執筆したという説は成り立ち得ないとする私の批判に反論し、高野執筆説を改めて主張した。

「再論(2)」での、「労働者の声」の筆者が山路愛山でないという二村氏の主張自体に、私はとくに大きな異論はない。そこで本稿では、主として「再論(3)」を検討の対象とする。

「再論(3)」の内容を具体的に検討する前に、まず「労働者の声」の筆者を高野房太郎と断定する二村一夫氏の説が成立するためには何が必要か、私の考えを示しておこう。

まず、「労働者の声」が、『国民之友』の「国民之友」欄に掲載された論説であることに注意する必要がある。「国民之友」欄の論説は『国民之友』の社説であり、蘇峰ないし蘇峰に代わる民友社員の記者が原則として無署名で執筆し、民友社の主義主張を掲げたものである。それは現在に至るまで、『国民之友』を史料として研究する者の共通認識といえる。

民友社とは何の接点もなかった高野房太郎が『国民之友』の社説を執筆したなどという、従来の民友社研究の常識から外れた突飛な説を二村氏が主張するには、次の三つの条件が必要である。

第一の条件として、『国民之友』の無署名社説を「社外執筆者」が書いたことの明らかな実例、それも当時の高野のように民友社とはおよそ無縁な若者が同誌の社説を執筆したという事例を挙げることが、二村氏には必要である。

第二の条件として、『国民之友』の社説「労働者の声」の筆者は民友社員ではない、と断定できる根拠を、二村氏は示さねばならない。

第三の条件として、高野房太郎が「労働者の声」の筆者であることを論証するに足る積極的な根拠を、二村氏は示さなければならない。なお二村氏は前掲著書『労働は神聖なり、結合は勢力なり―高野房太郎とその時代』で、文体と文章の内容とから四つの根拠を挙げたが、それらがいずれも説得力がないことを、私は前掲拙著および本ブログ2014年5月5日の記事で指摘してある。

以上三つの条件を二村氏の「再論(3)」が満たしているかどうか、それぞれ検討を加えてゆこう。

【1.『国民之友』の無署名社説に「社外執筆者」は存在するか?】

1.1 『国民之友』の寄書制度と社外者の投稿について

二村一夫氏は、民友社と何の接点もなかった高野房太郎が『国民之友』の社説「労働者の声」を執筆した可能性を主張する一つの理由として、『国民之友』の寄書制度(一般の投書家、および著名な有識者に委嘱された「特別寄書家」による)を挙げている。

この寄書制度は、二村氏があげつらうまでもなく、『国民之友』についていくぶんの知識をもつ者には周知のことである。『国民之友』における寄書の論説や創作・批評・雑文にはいずれも署名があり、文章の責任の所在が明示されている。つまりそれらは、民友社自身が責任をもって主義主張を掲げる「国民之友」欄の無署名社説とは、はっきり区別されているのである。したがって、こうした『国民之友』の寄書制度の存在は、特別寄書家ですらない高野房太郎が一般投書家として社説を執筆したという可能性を主張する根拠になるどころか、むしろそれを否定するものである。

ちなみに、『国民之友』第八巻総目録には、「我国民之友初号発刊以来今日まで投稿したる諸氏」(つまり1887年2月の創刊から1891年6月現在まで)の一覧表が掲載され、152人の社外投稿者の氏名を見ることができる(下の写真を参照)。しかし、その中に高野房太郎の名前はない。つまり、この期間(「労働者の声」が掲載された1890年9月23日を含む)において、高野が『国民之友』に投稿した事実は確認できないのである。

「我国民之友初号発刊以来今日まで投稿したる諸氏」『国民之友』第八巻総目録(復刻縮刷版『国民之友』第8巻〔明治文献、1966年〕所収)

1.2 鉄面生「山縣伯に与ふるの書」『国民之友』(86号、1890年6月23日)について

二村一夫氏は、『国民之友』の社説として社外執筆者の投稿が掲載された事例が存在するとして、次のように述べている。

-----------------(引用はじめ)

このほか ─ 大田氏にはとても信じ難いことでしょうが ─ 数は限られていますが社説欄=「国民之友欄」にも投稿が掲載された事実があります。それもご要望にピッタリの「民友社とはおよそ無縁で同誌に寄稿したことすらない無名の若者が同誌の社説を執筆したという実例」が存在するのです。「労働者の声」が発表されるちょうど3ヵ月前、1890(明治23)年6月23日発行の第86号 の巻頭論文「山縣伯に與ふるの書」がそれです。「労働者の声」が同じ「国民之友欄」ではあっても巻頭ではなく、論説の2番目に掲載されたのに対し、この「山縣伯に與ふるの書」は『国民之友』の文字通りの巻頭論文です。

(中略)

このように、「白面の一書生」の投稿が、『国民之友』の社説欄、それも巻頭に掲載された事例が、明白に存在するのです。今ではほとんど使われない言葉ですから念のために付記すれば、「白面」とは、年が若く経験の乏しい者、青二才を意味しています。大田氏が「民友社と何ら関係のない無名の青年高野が『国民之友』の社説の原稿を執筆したという、およそ異例に思われること」は、決して異例ではないのです。

-----------------(引用おわり)

ここで二村一夫氏は、「民友社とはおよそ無縁で同誌に寄稿したことすらない無名の若者」が『国民之友』社説を執筆した例として、『国民之友』(86号、1890年6月23日)の社説欄に掲載された、鉄面生なるペンネームの付された論説「山縣伯に与ふるの書」を挙げている。二村氏は、この論説の冒頭にある「余は白面の一書生」云々などという口上を真に受けて、これを社外執筆者による投稿と思い込んでいるらしい。

しかしこの論説は、二村一夫氏の不用意な臆測に反して、徳富蘇峰の執筆したものなのである。この文章はそのまま徳富蘇峰の著作『人物管見』(民友社、1892年)に転載され、さらに『蘇峰文選』(民友社、1915年)にも収録されている。

『蘇峰文選』(民友社、1915年)目次。画像は国立国会図書館デジタルコレクションより。画像転載許可済み(国図電1801044-1-175 号)

この社説「山縣伯に与ふるの書」の内容は、山縣有朋首相に対して「自ら国務大臣の責任なる者は、議院に対する責任なる事を明言」することを要求し、議会無視の超然主義を採らないよう呼びかけたものである。『国民之友』は前年の第67号(1889年11月2日)に掲載した政治批判がもとで一か月に及ぶ発行停止処分を受けていた。蘇峰は再度の発停を覚悟しつつ、鉄面生なる仮名に託して、あえてこの論説を執筆・掲載したものと思われる。

なお、『国民之友』の1887年2月創刊号から1895年12月の第276号(竹越三叉の民友社退社が96年1月初めに公表されたので、ここを区切りとする)までの総目録を通覧すると、「国民之友」欄の社説のうち、外部からの投稿の形式をとったものが二つだけある。一つは上記の「山縣伯に与ふるの書」であり、もう一つは望教生なるペンネームの付された「板垣伯に与るの書」(114号、1891年4月3日)である。実は後者も、蘇峰の上記の著作『人物管見』に収録されており、やはり蘇峰の執筆したものであることがわかる。つまり、当該時期の『国民之友』において、二村氏の力説する「社説欄=「国民之友欄」にも投稿が掲載された事実」などというものは、一つも確認できないのである。

1.3 小括

繰り返すが、『国民之友』社説の位置づけをめぐって当事者や研究者の間で長年共有されてきた事実認識を、二村一夫氏があえて疑い、「「労働者の声」の筆者は高野房太郎に違いない」(二村、前掲書、102頁)などという断定的な主張を維持したいのであれば、まず『国民之友』の無署名社説を「社外執筆者」が書いたことの明らかな実例、それも当時の高野のように民友社とは無縁な若者が同誌の社説を執筆したという事例を挙げることが、第一の条件として必要である。しかし、そうした事例は(二村氏の不用意な思い込みを除いて)一つも確認することができない。そればかりでなく、『国民之友』の152人にのぼる社外投稿者の名を記した一覧表に、高野房太郎の名は見いだせないのである。

したがって、「労働者の声」の筆者を高野房太郎とする二村一夫氏の主張は、学術的な検証に耐える根拠を欠くものといわねばならない。

(以下、続く)

追記1:『蘇峰文選』の画像を追加しました。(2018年6月16日)

追記2:「再び二村一夫氏の反論に答える(2)」をアップしました。(2018年6月16日)

追記3:「再び二村一夫氏の反論に答える(3・完)」をアップしました。(2018年6月18日)

2018-06-10 05:07

二村一夫氏の反論に答えるーー「労働者の声」(『国民之友』95号、1890年9月23日)の筆者をめぐって [日本・近代史]

明治時代の総合雑誌として著名な『国民之友』の95号(1890年9月23日)の社説欄に掲載された無署名の論説「労働者の声」は、日本で最初に労働組合の結成の必要を説いた文章の一つとして知られている。

日本の労働運動史上、記念碑的な意義をもっているこの論説は、いったい誰が書いたのだろうか?それについては古くから疑問とされ、詮索が行われてきた。

1952年、歴史家の家永三郎氏はこの疑問を解決すべく、晩年の徳富蘇峰(『国民之友』の創刊者・主宰者・主筆)のもとを訪れた際に、「労働者の声」の筆者について直接質問した。そのとき蘇峰は、これは自分が執筆したものでなく、竹越〔与三郎、号は三叉〕か山路〔愛山〕のものであろう、と明言したという(家永三郎「「労働者の声」の筆者」『日本歴史』55号、1952年12月)。

この重要な証言を踏まえつつ、日本近代思想史研究者の佐々木敏二氏は、「労働者の声」の筆者について、山路愛山の筆とは考えにくく、竹越三叉の可能性が高いと推定しつつも、それを断定する決め手はないとしている(佐々木敏二「民友社の社会主義・社会問題論」(同志社大学人文科学研究所編『民友社の研究』〔雄山閣、1977年〕所収))。私もおおむね佐々木氏の説に与するものである。

ところが近年、労働史研究者の二村一夫氏が、その筆者を高野房太郎とする説を唱えている(二村一夫『労働は神聖なり、結合は勢力なり―高野房太郎とその時代』〔岩波書店、2008年〕98~102頁)。なお、ほぼ同じ趣旨の文章が、WEB版『二村一夫著作集』第6巻の「高野房太郎とその時代(38)」にある)。

私は、二村氏の説は根拠に乏しいものと考え、拙著『日本社会民主主義の形成―片山潜とその時代』(日本評論社、2013年)の「第4章 日本における「社会問題」論の形成」の注(73) において、氏の説に批判を加えたうえで、「労働者の声」の筆者は竹越である蓋然性が高いことを指摘した。(この注の全文は、文章を若干手直ししたうえで、本ブログ2014年5月5日の投稿「「労働者の声」(『国民之友』95号、1890年9月23日)の筆者について」の中に再録してある。)

二村氏は最近、WEB版『二村一夫著作集』の「高野房太郎とその時代」の追補として、「再論・「労働者の声」の筆者は誰か?─大田英昭氏に答える(1)─」と題する文章を公開し、私の批判に対する反論を試みている。

以下、本ブログ記事では、二村氏の反論が果たして妥当なものかどうか検討を加えたうえで、二村氏の主張する「労働者の声」の筆者=高野房太郎説がとうてい成り立ち得ない理由を改めて示しておきたい。

【1.家永三郎氏の聞き取りによる蘇峰証言をめぐって】

二村氏は、その著書『労働は神聖なり、結合は勢力なり―高野房太郎とその時代』で、上記の家永氏の聞き取りによる蘇峰証言という重要史料の存在を見過ごすという大きなミスを犯している。拙著における私の批判点の一つはここにあったが、二村氏はご自身の誤りを率直に認めたうえで、さらに次のような議論を提起している。

---------------(引用はじめ)

この蘇峰証言で、確かな事実として認めて良いのは、「自分が筆をとつて書いたのではない」という箇所です。これは本人が、その論文を読んだ上で確言しているのですから、信頼してよいと思います。これによって、嘉治隆一が「徳富の起筆にかゝると伝へられる」と記した伝聞が誤りであることは確定した、と言って良いでしょう。

しかし、証言の後半部分、「竹越か山路であらう」という箇所は、「あらう」という言葉からも明白なように、蘇峰の推測による判断です。「労働者の声」の筆者を特定しているわけではなく、断定もしていません。竹越三叉か山路愛山の執筆であろうと、その蓋然性を述べているに過ぎません。このとき蘇峰は、「労働者の声」の「劈頭の部分を熟視して」はいますが、他に日記やメモを参照した様子はありません。つまり、89歳の徳富蘇峰が、27歳の時に編集刊行した『国民之友』に掲載した一論文の筆者について、記憶だけを頼りに答えたものです。蘇峰は、『国民之友』の論説記者のうち、こうした分野について書き得た人物は竹越三叉か山路愛山しかいなかったと考え、このように答えたものでしょう。おそらくこの時、蘇峰が、社外執筆者の存在に思い及ぶことは、なかったと思われます。なぜなら、家永三郎氏の質問は、「〈労働者の声〉が蘇峰の執筆か、他の同人の筆か、後者ならば誰の筆に成るものか」だったからです。この問いについては、前掲の「『国民之友』研究の思い出」に記されています。要するに、質問者も回答者も、最初から社外執筆者の存在を考慮していないのです。いずれにせよ、家永三郎氏の問いに対する蘇峰の回答が、さらなる検討を要するものであることは明白です。

---------------(引用おわり)

ここで二村氏が提起する論点は二つある。一つは、蘇峰証言における「竹越か山路であらう」という部分は、蘇峰の推測による蓋然性を述べているに過ぎないということ。もう一つは、家永氏と蘇峰との問答は、最初から社外執筆者の存在を考慮していないもので、この点は再検討を要するということ。

第一の論点からみよう。蘇峰証言が「労働者の声」の筆者を断定するものではなく、「蓋然性を述べている」ということについては、私もそのように考えており、異存はない。ただし、ここで蘇峰が、ともかく竹越と山路という二人の名前を明言した事実は、『国民之友』の社説欄がいかなるものだったかを考えるうえで、重要な示唆を与えている(後述)。

第二の論点に移ろう。家永氏と蘇峰との問答は、「労働者の声」の執筆者として「社外執筆者」が存在する可能性を念頭に置いていないことにそもそも問題がある、ということを二村氏は言いたいらしい。つまり二村氏は、家永氏も蘇峰も全然考えてもみなかった「社外執筆者」なるものが存在する可能性を主張している。だが二村氏の議論は、民友社(『国民之友』の発行主体)と何の関係もない高野房太郎が『国民之友』の社説を執筆したなどという、ありそうにもないことの可能性を残しておきたいためにする、無理筋の主張にすぎない。

「労働者の声」は、『国民之友』の「国民之友」欄に掲載された論説である。家永氏はこの「国民之友」欄について次のように説明している。「無署名であって、民友社の主義主張を発表する場所であり、蘇峰の政治的抱負を吐露するための欄である。従って大部分は蘇峰の執筆にかかると思われるが、なかには他の社員が執筆した文もあった」(「『国民之友』」『文学』23号、1955年1月)。また『国史大辞典』には北根豊氏による次の説明がある。「「国民之友」欄は社説欄に該当するところで、無署名であるが民友社すなわち蘇峰の主義主張を掲げた」(『国史大辞典』第五巻〔吉川弘文館、1985年〕)。

「国民之友」欄に掲載された論説は『国民之友』の社説であり、蘇峰ないし蘇峰に代わる民友社員の記者が無署名で執筆し、民友社の主義主張を掲げたものである、という見解は、現在に至るまで、『国民之友』を史料として研究する者の共通認識であろう。例えば、民友社研究で著名な西田毅氏がその著書『竹越与三郎』〔ミネルヴァ書房、2015年〕で、「民友記者として重用された三叉は、蘇峰とともに『国民之友』と『国民新聞』の社説を書いたが、のちに人見一太郎も三叉が書く社説の一部を執筆するようになった。『国民之友』の方は山路愛山も書くようになったという」(64頁)と記しているのも、同様の認識によるものだろう。

「労働者の声」が掲載された『国民之友』95号(1890年9月23日)の原本の縮刷版を確認すると、本号の「国民之友」欄に掲載された社説は「主動者の責任」(1~6頁)と「労働者の声」(6~11頁)の二編であり、ともに民友社の主義主張を掲げる社説としてふさわしい堂々たる内容と分量を備えている。

「労働者の声」をめぐる家永氏との問答で、蘇峰が「これは自分が筆を取つて書いたのではない、竹越か山路であらう、とはつきり答へた」のは、単に漠然と「蓋然性を述べている」にとどまらない。『国民之友』の社説の執筆者は、蘇峰か、蘇峰でなければ竹越・山路といった民友社員の主要な論説記者に限られていたという事実を、当事者たる蘇峰が示唆したものとみるべきではないだろうか。(ただし、山路の民友社入社は1892年であり、1890年の段階では『国民新聞』の寄稿者に過ぎなかった。社説の執筆者としては、他の民友社員の可能性も考える必要があるかもしれない。)

『国民之友』社説の位置づけをめぐって当事者や研究者の間で長年共有されてきた事実認識を、二村氏があえて疑い、「「労働者の声」の筆者は高野房太郎に違いない」(二村、前掲書、102頁)などという主張を維持したいのであれば、まず『国民之友』社説を「社外執筆者」が書いたことの明らかな実例、それも当時の高野のように民友社とはおよそ無縁で同誌に寄稿したことすらない無名の若者が同誌の社説を執筆したという実例を挙げることが、最低限必要だろう。さもなければ、「労働者の声」の筆者=高野房太郎説は、二村氏の願望の表現にすぎないといわねばならない。

【2.「労働者の声」竹越三叉執筆説をめぐって】

二村氏は、「三叉・竹越与三郎が「労働者の声」を執筆した蓋然性は、限りなくゼロに近い」と断定的に述べている。その根拠を二村氏は二つ挙げている。一つは「文体の違い」であり、もう一つは「文章の内容」である。

2.1 「文体」をめぐる問題

まず「文体の違い」について、二村氏の述べているところを検討しよう。

二村氏は、竹越の文章を山路愛山が「荘重典麗」と評したことを引きつつ、「竹越三叉の文章は、独特の形容を駆使し、多様な語彙を用いて、特有のリズム感をもっている」と述べる。そのうえで、名文家・美文家として知られた竹越の「荘重典麗」な文体の実例として、『新日本史(中巻)』(1892年)、「近日の文学」(『国民新聞』1890年5月16日〔二村氏が1893年としているのは書き間違いであろう〕)の一部を引き、また比較的説明的な文章の例として『人民読本』(1901年)を引いて、「「抑揚の妙を極めた散文詩」とか「荘重典麗」と言うには程遠い、理詰めの文章」である「労働者の声」とは文体が異なっていると、二村氏は主張している。

だが、二村氏のこうした比較の仕方に説得力はない。竹越が能文家であることは有名だが、そもそも能文家とは、単に〈荘重典麗〉な美文を書くだけでなく、文章の目的やそれを掲載する媒体に合わせてさまざまな種類の文体を駆使する能力をもっている。竹越の膨大な論説の中から都合のよいものを恣意的に引っ張ってきて、それを「労働者の声」の文体と表面的に比較し、文体が異なることをもって、「竹越与三郎が「労働者の声」を執筆した蓋然性は、限りなくゼロに近い」ことを主張する根拠になるなどと、二村氏は本気で考えているのだろうか?

竹越は「労働者の声」が書かれたのと同じ1890年の初めに民友社に入社し、とりわけ『国民新聞』社説ならびに論説記事を担当する記者として活躍した(西田、前掲書)。そもそも『国民新聞』は、当時の新聞界が知識人向けの政論新聞である「大新聞」と庶民向けの娯楽的な「小新聞」とに棲み分けられていた状況で、多面性と平易性を併せ持つ「中新聞」として蘇峰が企画し創刊したものであった(有山輝雄『徳富蘇峰と国民新聞』〔吉川弘文館、1992年〕10~15頁)。そのような「中新聞」を中心的に担う論説記者として、竹越は多くの無署名記事を執筆したのである。

私も二村氏にならって、竹越の執筆した『国民新聞』論説の中から恣意的に選び出してみよう。以下に引用するのは、「下層社会の智見を啓発するの一手段」(『国民新聞』1891年6月29日)(『民友社思想文学叢書第4巻 竹越三叉集』〔三一書房、1985年〕所収)という記事である。

「如何にして富を下層の社会にも分配して貧富の喧騒を防ぐべきか、是れ第一の社会問題也。如何にして下層社会の智見を開発すべきか、是れ第二の社会問題也。第一問題を講ずるものは必らず第二問題に及ぼさざるべからず。吾人は此に下層社会の智見を啓発するの一案として、手軽るき書籍館を開かんことを望む。現今上野に政府の図書館あり、神田に私立の書籍館ありと雖も、是等は多くは学者の考証、若しくは銭なき書生を目当とする者にして、其蔵する所の書籍も多くは此目的に適したる者也。且つ其学問を目当として遊楽を目当とせざるや、朝の八九時に初りて夕の五時に終る、夕の五時は正さに是れ下層社会にある者が、営々として道途に汗絞るの時也。到底今日の書籍館を以て、下層社会を啓発するの用に供するに足らざる也。書生学者は自ら求めても智識を研くべし。種々なる便宜を与へて之を誘ふは、下層社会に於てこそ要ある也。吾人は神田、芝、日本橋若しくは地方の小都会に於て、社会改良に志ある者が一個の手軽き書籍館を設け朝より開館して夕の九時までも開き、普通学の一斑、卑賤より立身したる大人物の伝記、歴史の一斑、世界事情旅行記、清潔なる小説、新体詩、等を集めて丁稚、小僧、労働者等の智見を開発するに便ならしめんことを望む。」

上の記事の文体と、二村氏が引用した同じ『国民新聞』での竹越の記事「近日の文学」の〈荘重典麗〉な文体とを比較すれば、竹越が多様な文体を状況に合わせて駆使できる能文家であったことが理解できるだろう。なお、上の記事にある「如何にして富を下層の社会にも分配して貧富の喧騒を防ぐべきか」という「第一の社会問題」についての竹越の言及は、内容的に「労働者の声」に通じるものとして注目すべきだろう。

2.2 「文章の内容」をめぐる問題

次に、竹越の著作と「労働者の声」とは「文章の内容」において異なる、という二村氏の主張を検討しよう。

二村氏は次のように述べている。

----------------(引用はじめ)

周知のように竹越与三郎は『新日本史』、『二千五百年史』、『日本経済史』など大部の通史・史論を刊行し、また『国民之友』をはじめ『六合雑誌』『国民新聞』『世界之日本』など数多くの雑誌・新聞に、多数の論稿を執筆しています。しかし、これらの著書や論稿のどこを探しても、「労働者の声」の筆者であれば、当然、論ずるであろう、労働問題に関する言及がないのです。

----------------(引用おわり)

二村氏は「これらの著書や論稿のどこを探しても…(中略)…労働問題に関する言及がない」と断言しているが、それは正しくない。

例えば、「経済書と聖書」(『六合雑誌』110号、1890年2月15日)という竹越の文章を次に引用しよう(引用に際し、原文の句読点を改めてある)。

「今日の文明は、実に物質的文明の大に発達せるときなり。凡そ二三十年前の人が夢にも幻にも知らざりし事多く今日に行はれ、取り分け生産力、即ち物を作り出す力大に発達せり、例せば紡績器、若しくは活版器械は、蒸気器の如し、此等は器械が一振するや、数百千の工夫が汗水垂らして働くよりも、多量なる物品を製出す。…(中略)…其富なるものは、僅に少数の人々の手に入りて、其他の多数は、以前として貧しく、富と云ふ太陽は背の高き大金持の頭を照らすも、背の低き、小商人、小農夫、労働者の頭を照らすことなし。…(中略)…見よ、鉄道は長く日本を貫ぬく、然れども鉄道のために、無数の民は其職業を失す。見よ、製造会社は立つ、之がために無数の細民は其業を擲つ。…(中略)…今日の文明は、僅かに其富の製産のみを実行して、社会の富を、地主に、金利に、労働者の賃金に、農夫の所得に、分配を適宜にするの方を講ぜず。」

上の文章は「労働者の声」の七か月前のものだが、社会問題に対する竹越の関心のなかに、生産の機械化・巨大化に伴う失業の深刻化や、労資間の分配の不公平など、労働問題への視点の萌芽が表れていることは、ある程度見て取ることができる。

また、「国家社会主義」(『世界之日本』第2巻第2号、1898年9月17日)(前掲『民友社思想文学叢書第4巻 竹越三叉集』所収)で、竹越は次のように述べている。

「第三級民は、決して生活の自由を有せず。彼等は其労力に相当なる賃金を受る能はず。彼等は安楽に其家族を養ふ能はず。…(中略)…殊に製造所の持主と職工との関係に至りては最も甚し。製造所の持主は、固より資本家なるが故に、其利益によりて更らに其事業を拡張し、其利益を増進するの道あるに引きかへて、職工は日々の所得によりて衣食し、衣食に費したる残余は幾何もあらず。而して時として疾病あり、時として災難あり、遂に一年を平均して何の貯蓄する所なきに至る。夫れ製造所の主人の資本が富なるが如く、職工の労力のまた一種の富也。然るに一方は其富を倍加しつゝ行く間に、一方は依然として其富を加ふる能はざるのみならず、遂に其労働の結果として、衰病を得て死し、家に一物を止めず、妻子離散、或は人の門によりて食を乞ひ、甚しきは転じて売淫窟に堕落するに至りては、豈に傷心の極ならずや。我輩は多くの職工の境遇は其血肉を売つゝ資本家の事業を経営する者なりと云ふの適当なるを見る。」

上の論説には、明白に「労働問題に関する言及」をみることができる。労働問題への関心は、強弱の差こそあれ、少なくとも1890年代の竹越の論説の中にしばしばみられるのである。

『国民之友』には、「労働者の声」以後も、労働問題を論じた社説がしばしば現れる。例えば、「平民主義第二着の勝利」(139号、1891年12月13日)、「社会立法の時代」(157号、1892年6月13日)、「社会問題の新潮」(169号、1892年10月13日)などである。これらの社説は、労働組合・八時間労働制・職工条例・ストライキなど、労働問題を具体的に論じたものである。また『国民新聞』にも、「政治上に於ける社会主義」(1892年7月27日)、「聯合追放」(1892年10月28日)、「労働問題」(1892年12月8日)、「工場の立法」(1892年12月25日)など、労働問題をテーマとする社説は少なくない(佐々木敏二「『国民之友』における社会問題論」『キリスト教社会問題研究』(18号、1971年3月)を参照)。これら『国民之友』『国民新聞』の社説はいずれも無署名であるが、社説を執筆する可能性のある民友社記者のなかでも、竹越は社会問題・労働問題に早くから関心を抱いていた以上、彼がこれらの社説にも関わっている可能性については今後検討する余地がある。

2.3 小括

以上検討してきたように、「三叉・竹越与三郎が「労働者の声」を執筆した蓋然性は、限りなくゼロに近い」と二村氏が主張する二つの根拠(竹越の文章と「労働者の声」との文体の違い、および両者の内容の違い)は、いずれも説得力を欠いている。したがって、二村氏の主張は客観的に支持され得ないものと結論できる。

【3.「労働者の声」高野房太郎執筆説が成り立ち得ない理由の追加】

【1】で述べたように、二村氏の「「労働者の声」の筆者は高野房太郎に違いない」(二村、前掲書、102頁)という主張が、そもそも歴史学的に検討の余地のある仮説として成り立つには、『国民之友』社説を「社外執筆者」が書いたことの明らかな実例、それも当時の高野のように民友社とはおよそ無縁で同誌に寄稿したことすらない無名の若者が同誌の社説を執筆したという実例を、二村氏自身が明示することが最低限必要である。だが二村氏はそれを全く明示できていない。

また、二村氏が「「労働者の声」の筆者は高野房太郎に違いない」という主張の根拠として挙げている四点が、いずれも根拠として薄弱であることについては、すでに拙著で説明したとおりである(本ブログ記事を参照)。

以上の理由だけでも、「「労働者の声」の筆者は高野房太郎に違いない」という二村氏の主張がもはや存立の余地のないことは明白だろう。

さらにここでは、「労働者の声」の文章の内容からみても、高野房太郎が筆者であるとは考えがたい理由を、一つ付け加えておきたい。

「労働者の声」の一節を下に引用する。

「米国の如きも、ナイト、オフ、レバー(労働的の武士)なる者あり。其初や一種の秘密結社にして、其党員は皆暗語を有し、その徽号を有し、隠然たる運動を為せり。而して其勢力漸次に増加し、五年前に於ては、既に二百万人の会員を有するに至れり。亦盛なりと云ふべし。」

ここで言及されている「ナイト、オフ、レバー」とは、1869年にフィラデルフィアで創立された労働団体の労働騎士団(Knights of Labor)のことである。二村氏は『明治日本労働通信』(岩波書店、1997年)の注のなかで、労働騎士団は1886年に最盛期に達したものの、同年のヘイマーケット事件やアメリカ労働総同盟(American Federation of Labor, AFL)の結成によって打撃を受け、急速に衰退していった旨を記している。

「労働者の声」における労働騎士団への言及は、「五年前」すなわち同団体の衰退前の情報を用いていることが明らかである。

一方、1890年当時アメリカに滞在中で、当地の労働運動を注視していた高野は、それよりもはるかに新しい情報に接する立場にあった。事実、高野がワシントン州タコマから1890年4月に『読売新聞』に寄稿した論説「北米合衆国の労役社会の有様を叙す」(同年5月31から6月27日にかけて連載)には、アメリカ労働運動の最新の情報を次のように記している。

「今や米合衆国中において最も有力なる二個の会合、すなわち五十九万余人を率いるアメリカン・フェデレーション・オフ・レーボアー及び三十余万の会員を有するナイト・オフ・レーボアーは、本年五月一日を期し互いに連合して八時間労働請求の運動を為さんとす」(前掲『明治日本労働通信』所収、275頁)。

高野はAFLが最有力の労働団体として五十九万余人を擁し、労働騎士団はそれに次ぐ三十余万に過ぎないことを書いており、1890年5月1日の記念すべき第一回メーデーの予定まで熟知していた。彼は、「千八百八十六年十二月合衆国中における五十九個の労役者の会合が合してアメリカン・フェデレーション・オフ・レーボアーを形造」(同上書、276頁)ったことを、労働組合運動の強化の方向として重視していたのである。

二村氏によれば高野が「北米合衆国の労役社会の有様を叙す」を日本に向けて投函したのは4月30日である(二村、前掲『労働は神聖なり、結合は勢力なり―高野房太郎とその時代』93頁)。仮に高野が「労働者の声」の筆者だとすると、「労働者の声」の執筆は「北米合衆国の労役社会の有様を叙す」の投函から少し後のはずである。とすれば、なぜ「労働者の声」ではわざわざ五年前の古い情報に基づいて労働騎士団だけを紹介し、AFLについては全く言及しないのだろうか?なぜ第一回メーデーなどの最新の情報を伝えないのだろうか?全く不可解というほかない。このことも、「労働者の声」を高野が執筆した可能性が否定されるべき理由の一つである。

私は、高野の「北米合衆国の労役社会の有様を叙す」や、「日本に於ける労働問題」(『読売新聞』1891年8月7~10日)は、アメリカで労働組合運動に接し、労働問題について深く考察した高野でなければ書くことのできない稀有の論説だと思う。だが「労働者の声」は、高野でなくとも、日本で欧米の労働問題に関心を持ち、欧米から流れてくる書籍や新聞の情報に接する立場にある者なら、書くことができる内容であると考える。

追記:

私は中国在住のため、このブログ記事を書くにあたり、手持ちの乏しい史料と研究書・論文、および国会図書館デジタルコレクションでオンライン公開されている史料を用いるにとどまり、今回参照したくてもできなかった研究や史料が少なくない。したがって、「労働者の声」の筆者を確定するにはまだ程遠い状態にある。竹越あるいは他の民友社員の可能性を含め、「労働者の声」の筆者をめぐるさらなる追究は今後の課題としたい。

追記2:

文章の一部を補訂しました(2018年5月14日・5月15日)

追記3:

ここでの拙論に対する反論として、二村氏は2018年5月20日、WEB版『二村一夫著作集』に「大田英昭氏に答える─〈労働者の声〉の筆者は誰か・再論(3)」を掲載しました。それに対する私からの再批判として、本ブログに下の一連の論稿をアップしたので、ご参照ください(2018年6月18日)

①再び二村一夫氏の反論に答える(1)

②再び二村一夫氏の反論に答える(2)

③再び二村一夫氏の反論に答える(3・完)

日本の労働運動史上、記念碑的な意義をもっているこの論説は、いったい誰が書いたのだろうか?それについては古くから疑問とされ、詮索が行われてきた。

1952年、歴史家の家永三郎氏はこの疑問を解決すべく、晩年の徳富蘇峰(『国民之友』の創刊者・主宰者・主筆)のもとを訪れた際に、「労働者の声」の筆者について直接質問した。そのとき蘇峰は、これは自分が執筆したものでなく、竹越〔与三郎、号は三叉〕か山路〔愛山〕のものであろう、と明言したという(家永三郎「「労働者の声」の筆者」『日本歴史』55号、1952年12月)。

この重要な証言を踏まえつつ、日本近代思想史研究者の佐々木敏二氏は、「労働者の声」の筆者について、山路愛山の筆とは考えにくく、竹越三叉の可能性が高いと推定しつつも、それを断定する決め手はないとしている(佐々木敏二「民友社の社会主義・社会問題論」(同志社大学人文科学研究所編『民友社の研究』〔雄山閣、1977年〕所収))。私もおおむね佐々木氏の説に与するものである。

ところが近年、労働史研究者の二村一夫氏が、その筆者を高野房太郎とする説を唱えている(二村一夫『労働は神聖なり、結合は勢力なり―高野房太郎とその時代』〔岩波書店、2008年〕98~102頁)。なお、ほぼ同じ趣旨の文章が、WEB版『二村一夫著作集』第6巻の「高野房太郎とその時代(38)」にある)。

私は、二村氏の説は根拠に乏しいものと考え、拙著『日本社会民主主義の形成―片山潜とその時代』(日本評論社、2013年)の「第4章 日本における「社会問題」論の形成」の注(73) において、氏の説に批判を加えたうえで、「労働者の声」の筆者は竹越である蓋然性が高いことを指摘した。(この注の全文は、文章を若干手直ししたうえで、本ブログ2014年5月5日の投稿「「労働者の声」(『国民之友』95号、1890年9月23日)の筆者について」の中に再録してある。)

二村氏は最近、WEB版『二村一夫著作集』の「高野房太郎とその時代」の追補として、「再論・「労働者の声」の筆者は誰か?─大田英昭氏に答える(1)─」と題する文章を公開し、私の批判に対する反論を試みている。

以下、本ブログ記事では、二村氏の反論が果たして妥当なものかどうか検討を加えたうえで、二村氏の主張する「労働者の声」の筆者=高野房太郎説がとうてい成り立ち得ない理由を改めて示しておきたい。

【1.家永三郎氏の聞き取りによる蘇峰証言をめぐって】

二村氏は、その著書『労働は神聖なり、結合は勢力なり―高野房太郎とその時代』で、上記の家永氏の聞き取りによる蘇峰証言という重要史料の存在を見過ごすという大きなミスを犯している。拙著における私の批判点の一つはここにあったが、二村氏はご自身の誤りを率直に認めたうえで、さらに次のような議論を提起している。

---------------(引用はじめ)

この蘇峰証言で、確かな事実として認めて良いのは、「自分が筆をとつて書いたのではない」という箇所です。これは本人が、その論文を読んだ上で確言しているのですから、信頼してよいと思います。これによって、嘉治隆一が「徳富の起筆にかゝると伝へられる」と記した伝聞が誤りであることは確定した、と言って良いでしょう。

しかし、証言の後半部分、「竹越か山路であらう」という箇所は、「あらう」という言葉からも明白なように、蘇峰の推測による判断です。「労働者の声」の筆者を特定しているわけではなく、断定もしていません。竹越三叉か山路愛山の執筆であろうと、その蓋然性を述べているに過ぎません。このとき蘇峰は、「労働者の声」の「劈頭の部分を熟視して」はいますが、他に日記やメモを参照した様子はありません。つまり、89歳の徳富蘇峰が、27歳の時に編集刊行した『国民之友』に掲載した一論文の筆者について、記憶だけを頼りに答えたものです。蘇峰は、『国民之友』の論説記者のうち、こうした分野について書き得た人物は竹越三叉か山路愛山しかいなかったと考え、このように答えたものでしょう。おそらくこの時、蘇峰が、社外執筆者の存在に思い及ぶことは、なかったと思われます。なぜなら、家永三郎氏の質問は、「〈労働者の声〉が蘇峰の執筆か、他の同人の筆か、後者ならば誰の筆に成るものか」だったからです。この問いについては、前掲の「『国民之友』研究の思い出」に記されています。要するに、質問者も回答者も、最初から社外執筆者の存在を考慮していないのです。いずれにせよ、家永三郎氏の問いに対する蘇峰の回答が、さらなる検討を要するものであることは明白です。

---------------(引用おわり)

ここで二村氏が提起する論点は二つある。一つは、蘇峰証言における「竹越か山路であらう」という部分は、蘇峰の推測による蓋然性を述べているに過ぎないということ。もう一つは、家永氏と蘇峰との問答は、最初から社外執筆者の存在を考慮していないもので、この点は再検討を要するということ。

第一の論点からみよう。蘇峰証言が「労働者の声」の筆者を断定するものではなく、「蓋然性を述べている」ということについては、私もそのように考えており、異存はない。ただし、ここで蘇峰が、ともかく竹越と山路という二人の名前を明言した事実は、『国民之友』の社説欄がいかなるものだったかを考えるうえで、重要な示唆を与えている(後述)。

第二の論点に移ろう。家永氏と蘇峰との問答は、「労働者の声」の執筆者として「社外執筆者」が存在する可能性を念頭に置いていないことにそもそも問題がある、ということを二村氏は言いたいらしい。つまり二村氏は、家永氏も蘇峰も全然考えてもみなかった「社外執筆者」なるものが存在する可能性を主張している。だが二村氏の議論は、民友社(『国民之友』の発行主体)と何の関係もない高野房太郎が『国民之友』の社説を執筆したなどという、ありそうにもないことの可能性を残しておきたいためにする、無理筋の主張にすぎない。

「労働者の声」は、『国民之友』の「国民之友」欄に掲載された論説である。家永氏はこの「国民之友」欄について次のように説明している。「無署名であって、民友社の主義主張を発表する場所であり、蘇峰の政治的抱負を吐露するための欄である。従って大部分は蘇峰の執筆にかかると思われるが、なかには他の社員が執筆した文もあった」(「『国民之友』」『文学』23号、1955年1月)。また『国史大辞典』には北根豊氏による次の説明がある。「「国民之友」欄は社説欄に該当するところで、無署名であるが民友社すなわち蘇峰の主義主張を掲げた」(『国史大辞典』第五巻〔吉川弘文館、1985年〕)。

「国民之友」欄に掲載された論説は『国民之友』の社説であり、蘇峰ないし蘇峰に代わる民友社員の記者が無署名で執筆し、民友社の主義主張を掲げたものである、という見解は、現在に至るまで、『国民之友』を史料として研究する者の共通認識であろう。例えば、民友社研究で著名な西田毅氏がその著書『竹越与三郎』〔ミネルヴァ書房、2015年〕で、「民友記者として重用された三叉は、蘇峰とともに『国民之友』と『国民新聞』の社説を書いたが、のちに人見一太郎も三叉が書く社説の一部を執筆するようになった。『国民之友』の方は山路愛山も書くようになったという」(64頁)と記しているのも、同様の認識によるものだろう。

「労働者の声」が掲載された『国民之友』95号(1890年9月23日)の原本の縮刷版を確認すると、本号の「国民之友」欄に掲載された社説は「主動者の責任」(1~6頁)と「労働者の声」(6~11頁)の二編であり、ともに民友社の主義主張を掲げる社説としてふさわしい堂々たる内容と分量を備えている。

「労働者の声」をめぐる家永氏との問答で、蘇峰が「これは自分が筆を取つて書いたのではない、竹越か山路であらう、とはつきり答へた」のは、単に漠然と「蓋然性を述べている」にとどまらない。『国民之友』の社説の執筆者は、蘇峰か、蘇峰でなければ竹越・山路といった民友社員の主要な論説記者に限られていたという事実を、当事者たる蘇峰が示唆したものとみるべきではないだろうか。(ただし、山路の民友社入社は1892年であり、1890年の段階では『国民新聞』の寄稿者に過ぎなかった。社説の執筆者としては、他の民友社員の可能性も考える必要があるかもしれない。)

『国民之友』社説の位置づけをめぐって当事者や研究者の間で長年共有されてきた事実認識を、二村氏があえて疑い、「「労働者の声」の筆者は高野房太郎に違いない」(二村、前掲書、102頁)などという主張を維持したいのであれば、まず『国民之友』社説を「社外執筆者」が書いたことの明らかな実例、それも当時の高野のように民友社とはおよそ無縁で同誌に寄稿したことすらない無名の若者が同誌の社説を執筆したという実例を挙げることが、最低限必要だろう。さもなければ、「労働者の声」の筆者=高野房太郎説は、二村氏の願望の表現にすぎないといわねばならない。

【2.「労働者の声」竹越三叉執筆説をめぐって】

二村氏は、「三叉・竹越与三郎が「労働者の声」を執筆した蓋然性は、限りなくゼロに近い」と断定的に述べている。その根拠を二村氏は二つ挙げている。一つは「文体の違い」であり、もう一つは「文章の内容」である。

2.1 「文体」をめぐる問題

まず「文体の違い」について、二村氏の述べているところを検討しよう。

二村氏は、竹越の文章を山路愛山が「荘重典麗」と評したことを引きつつ、「竹越三叉の文章は、独特の形容を駆使し、多様な語彙を用いて、特有のリズム感をもっている」と述べる。そのうえで、名文家・美文家として知られた竹越の「荘重典麗」な文体の実例として、『新日本史(中巻)』(1892年)、「近日の文学」(『国民新聞』1890年5月16日〔二村氏が1893年としているのは書き間違いであろう〕)の一部を引き、また比較的説明的な文章の例として『人民読本』(1901年)を引いて、「「抑揚の妙を極めた散文詩」とか「荘重典麗」と言うには程遠い、理詰めの文章」である「労働者の声」とは文体が異なっていると、二村氏は主張している。

だが、二村氏のこうした比較の仕方に説得力はない。竹越が能文家であることは有名だが、そもそも能文家とは、単に〈荘重典麗〉な美文を書くだけでなく、文章の目的やそれを掲載する媒体に合わせてさまざまな種類の文体を駆使する能力をもっている。竹越の膨大な論説の中から都合のよいものを恣意的に引っ張ってきて、それを「労働者の声」の文体と表面的に比較し、文体が異なることをもって、「竹越与三郎が「労働者の声」を執筆した蓋然性は、限りなくゼロに近い」ことを主張する根拠になるなどと、二村氏は本気で考えているのだろうか?

竹越は「労働者の声」が書かれたのと同じ1890年の初めに民友社に入社し、とりわけ『国民新聞』社説ならびに論説記事を担当する記者として活躍した(西田、前掲書)。そもそも『国民新聞』は、当時の新聞界が知識人向けの政論新聞である「大新聞」と庶民向けの娯楽的な「小新聞」とに棲み分けられていた状況で、多面性と平易性を併せ持つ「中新聞」として蘇峰が企画し創刊したものであった(有山輝雄『徳富蘇峰と国民新聞』〔吉川弘文館、1992年〕10~15頁)。そのような「中新聞」を中心的に担う論説記者として、竹越は多くの無署名記事を執筆したのである。

私も二村氏にならって、竹越の執筆した『国民新聞』論説の中から恣意的に選び出してみよう。以下に引用するのは、「下層社会の智見を啓発するの一手段」(『国民新聞』1891年6月29日)(『民友社思想文学叢書第4巻 竹越三叉集』〔三一書房、1985年〕所収)という記事である。

「如何にして富を下層の社会にも分配して貧富の喧騒を防ぐべきか、是れ第一の社会問題也。如何にして下層社会の智見を開発すべきか、是れ第二の社会問題也。第一問題を講ずるものは必らず第二問題に及ぼさざるべからず。吾人は此に下層社会の智見を啓発するの一案として、手軽るき書籍館を開かんことを望む。現今上野に政府の図書館あり、神田に私立の書籍館ありと雖も、是等は多くは学者の考証、若しくは銭なき書生を目当とする者にして、其蔵する所の書籍も多くは此目的に適したる者也。且つ其学問を目当として遊楽を目当とせざるや、朝の八九時に初りて夕の五時に終る、夕の五時は正さに是れ下層社会にある者が、営々として道途に汗絞るの時也。到底今日の書籍館を以て、下層社会を啓発するの用に供するに足らざる也。書生学者は自ら求めても智識を研くべし。種々なる便宜を与へて之を誘ふは、下層社会に於てこそ要ある也。吾人は神田、芝、日本橋若しくは地方の小都会に於て、社会改良に志ある者が一個の手軽き書籍館を設け朝より開館して夕の九時までも開き、普通学の一斑、卑賤より立身したる大人物の伝記、歴史の一斑、世界事情旅行記、清潔なる小説、新体詩、等を集めて丁稚、小僧、労働者等の智見を開発するに便ならしめんことを望む。」

上の記事の文体と、二村氏が引用した同じ『国民新聞』での竹越の記事「近日の文学」の〈荘重典麗〉な文体とを比較すれば、竹越が多様な文体を状況に合わせて駆使できる能文家であったことが理解できるだろう。なお、上の記事にある「如何にして富を下層の社会にも分配して貧富の喧騒を防ぐべきか」という「第一の社会問題」についての竹越の言及は、内容的に「労働者の声」に通じるものとして注目すべきだろう。

2.2 「文章の内容」をめぐる問題

次に、竹越の著作と「労働者の声」とは「文章の内容」において異なる、という二村氏の主張を検討しよう。

二村氏は次のように述べている。

----------------(引用はじめ)

周知のように竹越与三郎は『新日本史』、『二千五百年史』、『日本経済史』など大部の通史・史論を刊行し、また『国民之友』をはじめ『六合雑誌』『国民新聞』『世界之日本』など数多くの雑誌・新聞に、多数の論稿を執筆しています。しかし、これらの著書や論稿のどこを探しても、「労働者の声」の筆者であれば、当然、論ずるであろう、労働問題に関する言及がないのです。

----------------(引用おわり)

二村氏は「これらの著書や論稿のどこを探しても…(中略)…労働問題に関する言及がない」と断言しているが、それは正しくない。

例えば、「経済書と聖書」(『六合雑誌』110号、1890年2月15日)という竹越の文章を次に引用しよう(引用に際し、原文の句読点を改めてある)。

「今日の文明は、実に物質的文明の大に発達せるときなり。凡そ二三十年前の人が夢にも幻にも知らざりし事多く今日に行はれ、取り分け生産力、即ち物を作り出す力大に発達せり、例せば紡績器、若しくは活版器械は、蒸気器の如し、此等は器械が一振するや、数百千の工夫が汗水垂らして働くよりも、多量なる物品を製出す。…(中略)…其富なるものは、僅に少数の人々の手に入りて、其他の多数は、以前として貧しく、富と云ふ太陽は背の高き大金持の頭を照らすも、背の低き、小商人、小農夫、労働者の頭を照らすことなし。…(中略)…見よ、鉄道は長く日本を貫ぬく、然れども鉄道のために、無数の民は其職業を失す。見よ、製造会社は立つ、之がために無数の細民は其業を擲つ。…(中略)…今日の文明は、僅かに其富の製産のみを実行して、社会の富を、地主に、金利に、労働者の賃金に、農夫の所得に、分配を適宜にするの方を講ぜず。」

上の文章は「労働者の声」の七か月前のものだが、社会問題に対する竹越の関心のなかに、生産の機械化・巨大化に伴う失業の深刻化や、労資間の分配の不公平など、労働問題への視点の萌芽が表れていることは、ある程度見て取ることができる。

また、「国家社会主義」(『世界之日本』第2巻第2号、1898年9月17日)(前掲『民友社思想文学叢書第4巻 竹越三叉集』所収)で、竹越は次のように述べている。

「第三級民は、決して生活の自由を有せず。彼等は其労力に相当なる賃金を受る能はず。彼等は安楽に其家族を養ふ能はず。…(中略)…殊に製造所の持主と職工との関係に至りては最も甚し。製造所の持主は、固より資本家なるが故に、其利益によりて更らに其事業を拡張し、其利益を増進するの道あるに引きかへて、職工は日々の所得によりて衣食し、衣食に費したる残余は幾何もあらず。而して時として疾病あり、時として災難あり、遂に一年を平均して何の貯蓄する所なきに至る。夫れ製造所の主人の資本が富なるが如く、職工の労力のまた一種の富也。然るに一方は其富を倍加しつゝ行く間に、一方は依然として其富を加ふる能はざるのみならず、遂に其労働の結果として、衰病を得て死し、家に一物を止めず、妻子離散、或は人の門によりて食を乞ひ、甚しきは転じて売淫窟に堕落するに至りては、豈に傷心の極ならずや。我輩は多くの職工の境遇は其血肉を売つゝ資本家の事業を経営する者なりと云ふの適当なるを見る。」

上の論説には、明白に「労働問題に関する言及」をみることができる。労働問題への関心は、強弱の差こそあれ、少なくとも1890年代の竹越の論説の中にしばしばみられるのである。

『国民之友』には、「労働者の声」以後も、労働問題を論じた社説がしばしば現れる。例えば、「平民主義第二着の勝利」(139号、1891年12月13日)、「社会立法の時代」(157号、1892年6月13日)、「社会問題の新潮」(169号、1892年10月13日)などである。これらの社説は、労働組合・八時間労働制・職工条例・ストライキなど、労働問題を具体的に論じたものである。また『国民新聞』にも、「政治上に於ける社会主義」(1892年7月27日)、「聯合追放」(1892年10月28日)、「労働問題」(1892年12月8日)、「工場の立法」(1892年12月25日)など、労働問題をテーマとする社説は少なくない(佐々木敏二「『国民之友』における社会問題論」『キリスト教社会問題研究』(18号、1971年3月)を参照)。これら『国民之友』『国民新聞』の社説はいずれも無署名であるが、社説を執筆する可能性のある民友社記者のなかでも、竹越は社会問題・労働問題に早くから関心を抱いていた以上、彼がこれらの社説にも関わっている可能性については今後検討する余地がある。

2.3 小括

以上検討してきたように、「三叉・竹越与三郎が「労働者の声」を執筆した蓋然性は、限りなくゼロに近い」と二村氏が主張する二つの根拠(竹越の文章と「労働者の声」との文体の違い、および両者の内容の違い)は、いずれも説得力を欠いている。したがって、二村氏の主張は客観的に支持され得ないものと結論できる。

【3.「労働者の声」高野房太郎執筆説が成り立ち得ない理由の追加】

【1】で述べたように、二村氏の「「労働者の声」の筆者は高野房太郎に違いない」(二村、前掲書、102頁)という主張が、そもそも歴史学的に検討の余地のある仮説として成り立つには、『国民之友』社説を「社外執筆者」が書いたことの明らかな実例、それも当時の高野のように民友社とはおよそ無縁で同誌に寄稿したことすらない無名の若者が同誌の社説を執筆したという実例を、二村氏自身が明示することが最低限必要である。だが二村氏はそれを全く明示できていない。

また、二村氏が「「労働者の声」の筆者は高野房太郎に違いない」という主張の根拠として挙げている四点が、いずれも根拠として薄弱であることについては、すでに拙著で説明したとおりである(本ブログ記事を参照)。

以上の理由だけでも、「「労働者の声」の筆者は高野房太郎に違いない」という二村氏の主張がもはや存立の余地のないことは明白だろう。

さらにここでは、「労働者の声」の文章の内容からみても、高野房太郎が筆者であるとは考えがたい理由を、一つ付け加えておきたい。

「労働者の声」の一節を下に引用する。

「米国の如きも、ナイト、オフ、レバー(労働的の武士)なる者あり。其初や一種の秘密結社にして、其党員は皆暗語を有し、その徽号を有し、隠然たる運動を為せり。而して其勢力漸次に増加し、五年前に於ては、既に二百万人の会員を有するに至れり。亦盛なりと云ふべし。」

ここで言及されている「ナイト、オフ、レバー」とは、1869年にフィラデルフィアで創立された労働団体の労働騎士団(Knights of Labor)のことである。二村氏は『明治日本労働通信』(岩波書店、1997年)の注のなかで、労働騎士団は1886年に最盛期に達したものの、同年のヘイマーケット事件やアメリカ労働総同盟(American Federation of Labor, AFL)の結成によって打撃を受け、急速に衰退していった旨を記している。

「労働者の声」における労働騎士団への言及は、「五年前」すなわち同団体の衰退前の情報を用いていることが明らかである。

一方、1890年当時アメリカに滞在中で、当地の労働運動を注視していた高野は、それよりもはるかに新しい情報に接する立場にあった。事実、高野がワシントン州タコマから1890年4月に『読売新聞』に寄稿した論説「北米合衆国の労役社会の有様を叙す」(同年5月31から6月27日にかけて連載)には、アメリカ労働運動の最新の情報を次のように記している。

「今や米合衆国中において最も有力なる二個の会合、すなわち五十九万余人を率いるアメリカン・フェデレーション・オフ・レーボアー及び三十余万の会員を有するナイト・オフ・レーボアーは、本年五月一日を期し互いに連合して八時間労働請求の運動を為さんとす」(前掲『明治日本労働通信』所収、275頁)。

高野はAFLが最有力の労働団体として五十九万余人を擁し、労働騎士団はそれに次ぐ三十余万に過ぎないことを書いており、1890年5月1日の記念すべき第一回メーデーの予定まで熟知していた。彼は、「千八百八十六年十二月合衆国中における五十九個の労役者の会合が合してアメリカン・フェデレーション・オフ・レーボアーを形造」(同上書、276頁)ったことを、労働組合運動の強化の方向として重視していたのである。

二村氏によれば高野が「北米合衆国の労役社会の有様を叙す」を日本に向けて投函したのは4月30日である(二村、前掲『労働は神聖なり、結合は勢力なり―高野房太郎とその時代』93頁)。仮に高野が「労働者の声」の筆者だとすると、「労働者の声」の執筆は「北米合衆国の労役社会の有様を叙す」の投函から少し後のはずである。とすれば、なぜ「労働者の声」ではわざわざ五年前の古い情報に基づいて労働騎士団だけを紹介し、AFLについては全く言及しないのだろうか?なぜ第一回メーデーなどの最新の情報を伝えないのだろうか?全く不可解というほかない。このことも、「労働者の声」を高野が執筆した可能性が否定されるべき理由の一つである。

私は、高野の「北米合衆国の労役社会の有様を叙す」や、「日本に於ける労働問題」(『読売新聞』1891年8月7~10日)は、アメリカで労働組合運動に接し、労働問題について深く考察した高野でなければ書くことのできない稀有の論説だと思う。だが「労働者の声」は、高野でなくとも、日本で欧米の労働問題に関心を持ち、欧米から流れてくる書籍や新聞の情報に接する立場にある者なら、書くことができる内容であると考える。

追記:

私は中国在住のため、このブログ記事を書くにあたり、手持ちの乏しい史料と研究書・論文、および国会図書館デジタルコレクションでオンライン公開されている史料を用いるにとどまり、今回参照したくてもできなかった研究や史料が少なくない。したがって、「労働者の声」の筆者を確定するにはまだ程遠い状態にある。竹越あるいは他の民友社員の可能性を含め、「労働者の声」の筆者をめぐるさらなる追究は今後の課題としたい。

追記2:

文章の一部を補訂しました(2018年5月14日・5月15日)

追記3:

ここでの拙論に対する反論として、二村氏は2018年5月20日、WEB版『二村一夫著作集』に「大田英昭氏に答える─〈労働者の声〉の筆者は誰か・再論(3)」を掲載しました。それに対する私からの再批判として、本ブログに下の一連の論稿をアップしたので、ご参照ください(2018年6月18日)

①再び二村一夫氏の反論に答える(1)

②再び二村一夫氏の反論に答える(2)

③再び二村一夫氏の反論に答える(3・完)

2018-05-13 20:05

幸徳秋水著『長広舌』(1902年)とその漢訳本『広長舌』(二版、上海:商務印書館、1903年) [東アジア・近代史]

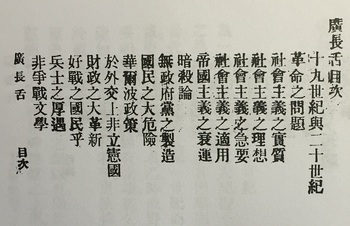

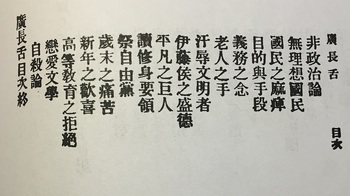

今から115年前に世に出た日本最初の帝国主義批判の書、幸徳秋水『廿世紀之怪物 帝国主義』(警醒社、1901年4月刊)。この書が出版直後から日本の読書界に歓迎されただけでなく、当時日本に亡命していた清国の知識人趙必振(1873~1956年)によって漢訳され、東アジアの漢文世界に広く紹介されたことは知られている。翌年刊行された幸徳の著作『長広舌』(人文社、1902年2月刊)も、ただちに「中国国民叢書社」同人の手で漢訳され、その年のうちに上海の商務印書館から『広長舌』の名で出版された。さらに翌年の幸徳著『社会主義神髄』(朝報社、1903年7月刊)もまたすぐさま漢訳され、その後数種類の刊本が出版されている。こうした事実をみると、幸徳の著作が辛亥革命前の清国でとくに注目されていたことがわかる。

このたび、漢訳版『広長舌』(二版、上海:商務印書館、光緒29年〔1903年〕8月刊)のコピーを入手した。

この漢訳本を幸徳の原著(『幸徳秋水全集』第3巻、所収)と比較してみると、前者が後者の単なる翻訳ではないことがわかる。

例えば、『長広舌』所収の「無政府党の製造」という論説がある。当時の幸徳は無政府主義(アナーキズム)には批判的であり、次のように述べている。

「鼠と古綿の多き所には、黒死病は多く伝染せらる。国家社会の不潔にして、絶望てふ鼠と古綿と多き所には、無政府党てふ病菌は多く入来たるなり。ここを以て無政府党は欧州大陸に多かりき。しかも社会制度の改革に多く心を用ひたるの英国には、その害甚だ猖獗ならざるを得たり。今や米国またこの兇行〔米大統領マッキンレーの暗殺事件(1901年9月)を指す〕を見るに至る、これ無政府党の害毒蔓延の恐るべきを知ると同時に、一面に於て米国近来の政策が如何に無政府党の伝染を誘致せんとするの傾向あるかを、想に足らん。」(『幸徳秋水全集』第3巻、324頁)

腐敗と絶望の蔓延した国家社会には「無政府党」という「病菌」がはびこる。だから欧州大陸には無政府党が多いけれども、社会制度の改革に尽力してきた英国では無政府党の害はあまりひどくない。これが幸徳の趣旨だ。

ところがこの箇所が、漢訳本『広長舌』(42頁)では次のように【翻訳】されている。

これを仮に訓読して書き下してみると、次のようになる。

「死鼠と古綿と、腐敗の気その蒸発するや、人に伝染し以て人に病死を致すに足る。国家社会の組織の不潔、その弊害殆どこれに類せんか。今試みに起て世界の国家社会の組織を問うに、その多数の人民をして絶望せしむる者、全球において遍く索むれば、殆ど一ならず覯せん。無政府党の風潮、愈〔いよいよ〕伝わりて愈〔いよいよ〕広く、愈〔いよいよ〕播かれて愈〔いよいよ〕高きは、無政府党の自らこれを伝えこれを播けるにあらず。世界の国家社会の組織、以てその伝わるを助け、その播かるるを助くるもの有るなり。今欧州大陸の人民、無政府党殆どその十の六、七に居りて、その精を殫〔つ〕くし神を竭〔つ〕くし、魂を聚〔あつ〕め魄を斂〔あつ〕め、以て社会の制度を改革せんと企図せり。則ち英〔国〕の無政府党を以て巨擘たらしめ、その勢力の膨張猖獗、全欧に於いて亦〔また〕首にして一指を屈す。美〔米国〕これに次ぎ、俄〔ロシア〕又これに次ぐ。時より厥〔その〕後、其〔その〕害毒蔓延、則ち吾の敢えて知る所にあらざるなり。」

国家社会の腐敗・絶望と無政府党の蔓延との関係についての幸徳の説明が、漢訳本では何倍にも引き伸ばされているだけでなく、「無政府党は欧州大陸に多かりき」という幸徳の言葉は、「欧州大陸の人民のうち十分の六、七は無政府党」だということになっている。また、英国では社会制度の改革のおかげで無政府党が少ない、という幸徳の説明は、漢訳本では、無政府党は全身全霊で社会制度の改革を企図しており、英国における無政府党の勢力は欧州屈指だ、というふうに書き換えられているのだ。

これは単なる誤訳のレベルを超えている。この漢訳本を読んだ清国の人びとは、急速な勢いで世界に広がる「無政府党」のショッキングな印象を植え付けられ、これこそが世界の最先端の革命潮流だ、と考えたのではないか。それが翻訳者の意図なのは明らかだろう。こうした恣意的な「誤訳」を通じた思想の伝播の可能性というのも興味深く、さらに検討したいところだ。

このたび、漢訳版『広長舌』(二版、上海:商務印書館、光緒29年〔1903年〕8月刊)のコピーを入手した。

この漢訳本を幸徳の原著(『幸徳秋水全集』第3巻、所収)と比較してみると、前者が後者の単なる翻訳ではないことがわかる。

例えば、『長広舌』所収の「無政府党の製造」という論説がある。当時の幸徳は無政府主義(アナーキズム)には批判的であり、次のように述べている。

「鼠と古綿の多き所には、黒死病は多く伝染せらる。国家社会の不潔にして、絶望てふ鼠と古綿と多き所には、無政府党てふ病菌は多く入来たるなり。ここを以て無政府党は欧州大陸に多かりき。しかも社会制度の改革に多く心を用ひたるの英国には、その害甚だ猖獗ならざるを得たり。今や米国またこの兇行〔米大統領マッキンレーの暗殺事件(1901年9月)を指す〕を見るに至る、これ無政府党の害毒蔓延の恐るべきを知ると同時に、一面に於て米国近来の政策が如何に無政府党の伝染を誘致せんとするの傾向あるかを、想に足らん。」(『幸徳秋水全集』第3巻、324頁)

腐敗と絶望の蔓延した国家社会には「無政府党」という「病菌」がはびこる。だから欧州大陸には無政府党が多いけれども、社会制度の改革に尽力してきた英国では無政府党の害はあまりひどくない。これが幸徳の趣旨だ。

ところがこの箇所が、漢訳本『広長舌』(42頁)では次のように【翻訳】されている。

これを仮に訓読して書き下してみると、次のようになる。

「死鼠と古綿と、腐敗の気その蒸発するや、人に伝染し以て人に病死を致すに足る。国家社会の組織の不潔、その弊害殆どこれに類せんか。今試みに起て世界の国家社会の組織を問うに、その多数の人民をして絶望せしむる者、全球において遍く索むれば、殆ど一ならず覯せん。無政府党の風潮、愈〔いよいよ〕伝わりて愈〔いよいよ〕広く、愈〔いよいよ〕播かれて愈〔いよいよ〕高きは、無政府党の自らこれを伝えこれを播けるにあらず。世界の国家社会の組織、以てその伝わるを助け、その播かるるを助くるもの有るなり。今欧州大陸の人民、無政府党殆どその十の六、七に居りて、その精を殫〔つ〕くし神を竭〔つ〕くし、魂を聚〔あつ〕め魄を斂〔あつ〕め、以て社会の制度を改革せんと企図せり。則ち英〔国〕の無政府党を以て巨擘たらしめ、その勢力の膨張猖獗、全欧に於いて亦〔また〕首にして一指を屈す。美〔米国〕これに次ぎ、俄〔ロシア〕又これに次ぐ。時より厥〔その〕後、其〔その〕害毒蔓延、則ち吾の敢えて知る所にあらざるなり。」

国家社会の腐敗・絶望と無政府党の蔓延との関係についての幸徳の説明が、漢訳本では何倍にも引き伸ばされているだけでなく、「無政府党は欧州大陸に多かりき」という幸徳の言葉は、「欧州大陸の人民のうち十分の六、七は無政府党」だということになっている。また、英国では社会制度の改革のおかげで無政府党が少ない、という幸徳の説明は、漢訳本では、無政府党は全身全霊で社会制度の改革を企図しており、英国における無政府党の勢力は欧州屈指だ、というふうに書き換えられているのだ。

これは単なる誤訳のレベルを超えている。この漢訳本を読んだ清国の人びとは、急速な勢いで世界に広がる「無政府党」のショッキングな印象を植え付けられ、これこそが世界の最先端の革命潮流だ、と考えたのではないか。それが翻訳者の意図なのは明らかだろう。こうした恣意的な「誤訳」を通じた思想の伝播の可能性というのも興味深く、さらに検討したいところだ。

2016-07-07 20:14

慰安婦問題をめぐる日韓「合意」――「進歩的」メディアと「革新政党」の翼賛化 [東アジア・近代史]

12月28日、慰安婦問題をめぐる日韓両政府の「合意」が発表された。人権問題を軽視しつづけてきた両国の現政権のあり方からいって、さもありなんという内容だ

岸田外相による、慰安婦問題に対する日本政府の「責任」と「おわび」についての発言は以下のとおり:

---------------------

慰安婦問題は当時の軍の関与の下に多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であり、かかる観点から、日本政府は責任を痛感している。安倍首相は日本国首相として、改めて慰安婦としてあまたの苦痛を経験され、心身にわたり癒やしがたい傷を負われた全ての方々に対し、心からおわびと反省の気持ちを表明する。

---------------------

これは、93年の河野談話における【本件は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題である。政府は、この機会に、改めて、その出身地のいかんを問わず、いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる。】という表現と、村山内閣の時に始まった「アジア女性基金」の事業に際しての「総理の手紙」の一節【わが国としては、道義的な責任を痛感しつつ】とを組み合わせたものにすぎない。

なお、「総理の手紙」の「わが国としては、道義的な責任を痛感」という言葉のうち「道義的な」という形容が削除され、「日本政府は責任を痛感している」という表現になったことは、この「責任」が単なる道義的なものにとどまらず法的責任をも含意しうると解釈できることから、これを「前進」と評価する向きがあるかもしれない。だがそれはまやかしである。

なぜなら、今回の「合意」内容のうち、韓国政府が元慰安婦被害者支援を目的とした財団を設立し日本政府が10億円程度の資金を拠出する件について、「10億円の拠出は事実上の国家賠償ではないか」という記者団からの質問に答えて、岸田外相が「賠償ではない」と明言しているからだ。日本政府が「賠償」を否定しつつ、「責任を痛感し」「おわびと反省の気持ちを表明」してみせても、その「責任」の意味は曖昧であり、日本政府が法的責任を認めて公的に謝罪したということはできない。

元慰安婦被害者を支援する財団の資金全額を日本政府が拠出するというのは、かつて「アジア女性基金」の「償い金」が民間からの寄付という形をとったために批判を浴びたことを踏まえてのことだろう。だが、外相が日本政府の資金拠出を「賠償ではない」と断言したことは、その拠出が慰安婦問題に対する国家責任とは無関係だということを意味する。ここに、植民地支配に対する国家責任は65年の日韓請求権協定で解決済みとする日本政府の立場を守る意図があるのは、「アジア女性基金」のときと同じである(なお、慰安婦問題をはじめとする日本の東アジア諸国に対する戦後責任の問題がここまでこじれにこじれた元凶の一つが、この「アジア女性基金」という姑息な事業であることについては、拙ブログ記事「『朝日』の慰安婦関連記事について」2014年12月29日を参照)。

しかも、上記財団は韓国政府が設置するとしたことで、財団の事業実施についての責任を韓国政府に負わせる形になっている。さらに、これらの措置によって慰安婦問題が「最終的かつ不可逆的に解決されることを確認する」ことに両国政府が合意したことによって、韓国政府は慰安婦問題につき今後日本政府を批判するのは困難となる。このことは、元慰安婦被害者の方々が自らの尊厳と人権の回復を日本政府に求めるうえで、大きな障害となり得る。

このような今回の日韓両政府の「合意」は、慰安婦問題を含む植民地支配に対する日本の国家責任・賠償問題は65年の日韓協定で解決済みとする日本政府の従来の主張に沿いつつ、河野談話・アジア女性基金という自民党の歴代政権が容認してきた線を越えないところで、慰安婦問題の「最終的かつ不可逆的」な解決を強引に図ろうとするものだ。元慰安婦被害者の方々の尊厳と人権の回復を犠牲にしながら、国家と外交の論理を優先する両政府の姿勢が、そこには露骨に表れている。日韓両政府の協調・協力のもとにアジア・太平洋地域の覇権秩序の維持をもくろむ米国の意向がそこに働いているであろうことも、論をまたない。

聯合ニュースによれば、当事者である元慰安婦被害者の方々自身、今回の合意に納得していない。キム・ボクドンさんは「交渉前に私たちの意思を聞くべきなのに、政府からは一言もなかった」と批判した。キム・グンジャさんは「被害者は私たちなのに政府がなぜ勝手に合意するのか。私たちは認めることができない」と述べた。そしてイ・オクソンさんは、政府が「こっそりと協議を進め、もてあそんでいる」とした上で、「わが政府が慰安婦被害者を売り飛ばした。公式謝罪と賠償を私は必ず受けなければならない」と話したという 。元慰安婦被害者の支援団体である韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協)が、「日韓両国政府が持ち出した合意は、日本軍『慰安婦』問題に対する被害者たちの、そして国民のこのような願いを徹底的に裏切った外交的談合」であり、「被害者を再び大きな苦痛に追いやる所業」だと非難したのも当然だろう。

当事者である元慰安婦被害者の方々の思いを踏みにじる日韓両政府のこうしたまやかしの「合意」に対し、日本のマスメディアはどのように反応しただろうか。「両政府がわだかまりを越え、負の歴史を克服するための賢明な一歩を刻んだことを歓迎したい」(『朝日新聞』12月29日社説)、「戦後70年、日韓国交正常化50年という節目の年に合意できたことを歓迎したい」(『毎日新聞』12月29日社説)、「ようやく解決の道筋ができた。一九九〇年代に元慰安婦の支援事業として取り組んだ「アジア女性基金」や、民主党政権時代に提案された救済案など、これまで蓄積された日本の取り組みが実を結んだといえよう」(『東京新聞』12月29日社説)。このように日本の「進歩的」(?)マスメディアが、日韓両政府の「合意」に軒並み「歓迎」を表明し、これまでの「日本の取り組み」を自画自賛しているのは、この国の言論状況の頽廃ぶりを示して余りある。

ちょうど一年前、私は拙ブログの記事の中で次のように書いた。

-----------------

慰安婦問題をめぐる真の論点は、この深刻な人権侵害に対して日本政府は国家賠償と公的な謝罪を行い、早急に元慰安婦の方々の人権回復に努めなければならないという主張と、賠償請求は1965年の日韓請求権協定で解決済みであるとする日本政府の立場との、根本的対立にある。この論点からすると、最近の『産経』『読売』と『朝日』とのバトルは茶番劇でしかない。実際は、『産経』から『朝日』に至るまで、上の日本政府の立場に立脚した「国民的」合意の醸成に努めているのが現状なのだ。(中略)

日本国の戦後責任問題をめぐるこうした道筋を掃き清めたのが、「アジア女性基金」であった。日本国家が過去の侵略責任を真に清算し、日本の人々がアジアの民衆とともに新しい平和的秩序を築いてゆく道は、こうして永遠に閉ざされてゆくのだろうか?

-----------------

(「『朝日』の慰安婦関連記事について」2014年12月29日)

今考えれば、今回の枠組みでの日韓「合意」に向けて、日本側の「国民的」同意を醸成するための上からのメディア対策および下からそれに呼応する動きは、かなり前から始まっていたといってよい。極端に対外強硬的で排外的な言説を右派メディアに垂れ流させておきながら、実際の政治・外交上の決定としては従来の自民党政権の線に引き戻しただけで、「進歩的」メディアからの拍手を取り付けたわけだ。翼賛的な言論状況をつくるためのきわめて巧妙なメディア操作ということができる。

さらに問題なのは、このようにして巧みに作り出された翼賛的な雰囲気に、日本共産党までも乗ってしまったことだ。共産党の志位委員長は今回の日韓「合意」について、次のような談話を発表した。

---------------------

日韓外相会談で、日本政府は、日本軍「慰安婦」問題について、「当時の軍の関与」を認め、「責任を痛感している」と表明した。また、安倍首相は、「心からおわびと反省の気持ちを表明する」とした。そのうえで、日本政府が予算を出し、韓国政府と協力して「全ての元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復、心の傷の癒しのための事業」を行うことを発表した。これらは、問題解決に向けての前進と評価できる。

---------------------

(「日本軍「慰安婦」問題 日韓外相会談について」『しんぶん赤旗』2015年12月29日)

ここで指摘されている日韓「合意」の内容について、志位氏が「前進と評価」したのは、驚くばかりだ。すでに上に述べたように、今回の「合意」には、20年前(!)と比べても実質的に「前進と評価できる」要素は何もないのである。ましてや、共産党はつい四年前、慰安婦問題について次のような見解を出していたはずだ。

---------------------

「慰安婦」問題は日本の侵略戦争の責任にかかわる重大問題であり、日本自身による解決が求められるものです。政府による公的な謝罪と賠償は、国際社会への日本の責任です。

(中略)

日本政府は1993年になってようやく「慰安婦」問題について国の関与を認め、謝罪しました(河野洋平官房長官談話)。日本が侵略戦争と植民地支配の誤りを反省するなら、「慰安婦」問題についても謝罪し、賠償するのは当然です。しかし村山富市内閣は、「基金」による「償い金」というあいまいなやり方で政府の責任を回避したため、日本は世界からの批判の声で包囲され、孤立してきたのがこれまでの経過です。 (中略)

とりわけ直接大きな被害をこうむった朝鮮半島の韓国、北朝鮮などの訴えは切実です。韓国では元「慰安婦」の人たちのほとんどが「償い金」受け取りを拒否し、日本政府の公的な謝罪と賠償を求め、裁判にも訴えています。

日本政府は65年の日韓基本条約で、請求権の問題は「解決済み」といっていますが、これは通用しません。

---------------------

(「主張/日本軍「慰安婦」問題 解決は世界への日本の責任」『しんぶん赤旗』2011年12月26日)

すなわち四年前に共産党は、「『基金』による『償い金』というあいまいなやり方で政府の責任を回避した」アジア女性基金を批判し、元慰安婦被害者が「償い金」受け取りを拒否した事実を指摘して、「政府による公的な謝罪と賠償は、国際社会への日本の責任」だと明言していたのである。この立場からすれば、「政府による公的な謝罪と賠償」がなく、「あいまいなやり方で政府の責任を回避した」アジア女性基金のやり口そのままの「財団」への資金拠出をもって慰安婦問題の「最終的かつ不可逆的」な解決とした今回の日韓「合意」は、とうてい受け入れられるものではないはずだ。その「合意」を志位委員長が「問題解決に向けての前進と評価」したのは、かつての共産党の立場を放棄したことを意味するのではないか。

なお共産党は12月24日、天皇が臨席する国会開会式に出席することを表明し、この式への出席を1948年以来一貫して拒否してきた党の方針を根本的に転換した(拙ブログ記事「日本共産党と天皇制――国会開会式への出席をめぐって」参照)。今回の日韓「合意」を共産党が受け入れたのも、来年の参院選ならびに「国民連合政府」構想を念頭に置く「現実路線」の一環とみることができよう。こうした目前の目的のために、天皇制問題およびそれと深い関連をもつ旧日本帝国の侵略責任問題という、共産党の歴史的存在の思想的根源にかかわるところで、なし崩し的な方向転換・右旋回が行われつつあるのは、きわめて深刻なことだと私は考える。

メディアにおける翼賛的な言論状況と、政界における挙国一致的な雰囲気の醸成。「リベラル・左派」の側から行われている最近のこうした動きは、安倍極右政権と同様、いやそれ以上に、日本国の民主主義を根底から腐蝕させつつあるのではないか。

岸田外相による、慰安婦問題に対する日本政府の「責任」と「おわび」についての発言は以下のとおり:

---------------------

慰安婦問題は当時の軍の関与の下に多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であり、かかる観点から、日本政府は責任を痛感している。安倍首相は日本国首相として、改めて慰安婦としてあまたの苦痛を経験され、心身にわたり癒やしがたい傷を負われた全ての方々に対し、心からおわびと反省の気持ちを表明する。

---------------------

これは、93年の河野談話における【本件は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題である。政府は、この機会に、改めて、その出身地のいかんを問わず、いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる。】という表現と、村山内閣の時に始まった「アジア女性基金」の事業に際しての「総理の手紙」の一節【わが国としては、道義的な責任を痛感しつつ】とを組み合わせたものにすぎない。

なお、「総理の手紙」の「わが国としては、道義的な責任を痛感」という言葉のうち「道義的な」という形容が削除され、「日本政府は責任を痛感している」という表現になったことは、この「責任」が単なる道義的なものにとどまらず法的責任をも含意しうると解釈できることから、これを「前進」と評価する向きがあるかもしれない。だがそれはまやかしである。

なぜなら、今回の「合意」内容のうち、韓国政府が元慰安婦被害者支援を目的とした財団を設立し日本政府が10億円程度の資金を拠出する件について、「10億円の拠出は事実上の国家賠償ではないか」という記者団からの質問に答えて、岸田外相が「賠償ではない」と明言しているからだ。日本政府が「賠償」を否定しつつ、「責任を痛感し」「おわびと反省の気持ちを表明」してみせても、その「責任」の意味は曖昧であり、日本政府が法的責任を認めて公的に謝罪したということはできない。

元慰安婦被害者を支援する財団の資金全額を日本政府が拠出するというのは、かつて「アジア女性基金」の「償い金」が民間からの寄付という形をとったために批判を浴びたことを踏まえてのことだろう。だが、外相が日本政府の資金拠出を「賠償ではない」と断言したことは、その拠出が慰安婦問題に対する国家責任とは無関係だということを意味する。ここに、植民地支配に対する国家責任は65年の日韓請求権協定で解決済みとする日本政府の立場を守る意図があるのは、「アジア女性基金」のときと同じである(なお、慰安婦問題をはじめとする日本の東アジア諸国に対する戦後責任の問題がここまでこじれにこじれた元凶の一つが、この「アジア女性基金」という姑息な事業であることについては、拙ブログ記事「『朝日』の慰安婦関連記事について」2014年12月29日を参照)。

しかも、上記財団は韓国政府が設置するとしたことで、財団の事業実施についての責任を韓国政府に負わせる形になっている。さらに、これらの措置によって慰安婦問題が「最終的かつ不可逆的に解決されることを確認する」ことに両国政府が合意したことによって、韓国政府は慰安婦問題につき今後日本政府を批判するのは困難となる。このことは、元慰安婦被害者の方々が自らの尊厳と人権の回復を日本政府に求めるうえで、大きな障害となり得る。

このような今回の日韓両政府の「合意」は、慰安婦問題を含む植民地支配に対する日本の国家責任・賠償問題は65年の日韓協定で解決済みとする日本政府の従来の主張に沿いつつ、河野談話・アジア女性基金という自民党の歴代政権が容認してきた線を越えないところで、慰安婦問題の「最終的かつ不可逆的」な解決を強引に図ろうとするものだ。元慰安婦被害者の方々の尊厳と人権の回復を犠牲にしながら、国家と外交の論理を優先する両政府の姿勢が、そこには露骨に表れている。日韓両政府の協調・協力のもとにアジア・太平洋地域の覇権秩序の維持をもくろむ米国の意向がそこに働いているであろうことも、論をまたない。

聯合ニュースによれば、当事者である元慰安婦被害者の方々自身、今回の合意に納得していない。キム・ボクドンさんは「交渉前に私たちの意思を聞くべきなのに、政府からは一言もなかった」と批判した。キム・グンジャさんは「被害者は私たちなのに政府がなぜ勝手に合意するのか。私たちは認めることができない」と述べた。そしてイ・オクソンさんは、政府が「こっそりと協議を進め、もてあそんでいる」とした上で、「わが政府が慰安婦被害者を売り飛ばした。公式謝罪と賠償を私は必ず受けなければならない」と話したという 。元慰安婦被害者の支援団体である韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協)が、「日韓両国政府が持ち出した合意は、日本軍『慰安婦』問題に対する被害者たちの、そして国民のこのような願いを徹底的に裏切った外交的談合」であり、「被害者を再び大きな苦痛に追いやる所業」だと非難したのも当然だろう。

当事者である元慰安婦被害者の方々の思いを踏みにじる日韓両政府のこうしたまやかしの「合意」に対し、日本のマスメディアはどのように反応しただろうか。「両政府がわだかまりを越え、負の歴史を克服するための賢明な一歩を刻んだことを歓迎したい」(『朝日新聞』12月29日社説)、「戦後70年、日韓国交正常化50年という節目の年に合意できたことを歓迎したい」(『毎日新聞』12月29日社説)、「ようやく解決の道筋ができた。一九九〇年代に元慰安婦の支援事業として取り組んだ「アジア女性基金」や、民主党政権時代に提案された救済案など、これまで蓄積された日本の取り組みが実を結んだといえよう」(『東京新聞』12月29日社説)。このように日本の「進歩的」(?)マスメディアが、日韓両政府の「合意」に軒並み「歓迎」を表明し、これまでの「日本の取り組み」を自画自賛しているのは、この国の言論状況の頽廃ぶりを示して余りある。

ちょうど一年前、私は拙ブログの記事の中で次のように書いた。

-----------------

慰安婦問題をめぐる真の論点は、この深刻な人権侵害に対して日本政府は国家賠償と公的な謝罪を行い、早急に元慰安婦の方々の人権回復に努めなければならないという主張と、賠償請求は1965年の日韓請求権協定で解決済みであるとする日本政府の立場との、根本的対立にある。この論点からすると、最近の『産経』『読売』と『朝日』とのバトルは茶番劇でしかない。実際は、『産経』から『朝日』に至るまで、上の日本政府の立場に立脚した「国民的」合意の醸成に努めているのが現状なのだ。(中略)

日本国の戦後責任問題をめぐるこうした道筋を掃き清めたのが、「アジア女性基金」であった。日本国家が過去の侵略責任を真に清算し、日本の人々がアジアの民衆とともに新しい平和的秩序を築いてゆく道は、こうして永遠に閉ざされてゆくのだろうか?

-----------------

(「『朝日』の慰安婦関連記事について」2014年12月29日)

今考えれば、今回の枠組みでの日韓「合意」に向けて、日本側の「国民的」同意を醸成するための上からのメディア対策および下からそれに呼応する動きは、かなり前から始まっていたといってよい。極端に対外強硬的で排外的な言説を右派メディアに垂れ流させておきながら、実際の政治・外交上の決定としては従来の自民党政権の線に引き戻しただけで、「進歩的」メディアからの拍手を取り付けたわけだ。翼賛的な言論状況をつくるためのきわめて巧妙なメディア操作ということができる。

さらに問題なのは、このようにして巧みに作り出された翼賛的な雰囲気に、日本共産党までも乗ってしまったことだ。共産党の志位委員長は今回の日韓「合意」について、次のような談話を発表した。

---------------------

日韓外相会談で、日本政府は、日本軍「慰安婦」問題について、「当時の軍の関与」を認め、「責任を痛感している」と表明した。また、安倍首相は、「心からおわびと反省の気持ちを表明する」とした。そのうえで、日本政府が予算を出し、韓国政府と協力して「全ての元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復、心の傷の癒しのための事業」を行うことを発表した。これらは、問題解決に向けての前進と評価できる。

---------------------

(「日本軍「慰安婦」問題 日韓外相会談について」『しんぶん赤旗』2015年12月29日)

ここで指摘されている日韓「合意」の内容について、志位氏が「前進と評価」したのは、驚くばかりだ。すでに上に述べたように、今回の「合意」には、20年前(!)と比べても実質的に「前進と評価できる」要素は何もないのである。ましてや、共産党はつい四年前、慰安婦問題について次のような見解を出していたはずだ。

---------------------

「慰安婦」問題は日本の侵略戦争の責任にかかわる重大問題であり、日本自身による解決が求められるものです。政府による公的な謝罪と賠償は、国際社会への日本の責任です。

(中略)

日本政府は1993年になってようやく「慰安婦」問題について国の関与を認め、謝罪しました(河野洋平官房長官談話)。日本が侵略戦争と植民地支配の誤りを反省するなら、「慰安婦」問題についても謝罪し、賠償するのは当然です。しかし村山富市内閣は、「基金」による「償い金」というあいまいなやり方で政府の責任を回避したため、日本は世界からの批判の声で包囲され、孤立してきたのがこれまでの経過です。 (中略)

とりわけ直接大きな被害をこうむった朝鮮半島の韓国、北朝鮮などの訴えは切実です。韓国では元「慰安婦」の人たちのほとんどが「償い金」受け取りを拒否し、日本政府の公的な謝罪と賠償を求め、裁判にも訴えています。

日本政府は65年の日韓基本条約で、請求権の問題は「解決済み」といっていますが、これは通用しません。

---------------------

(「主張/日本軍「慰安婦」問題 解決は世界への日本の責任」『しんぶん赤旗』2011年12月26日)

すなわち四年前に共産党は、「『基金』による『償い金』というあいまいなやり方で政府の責任を回避した」アジア女性基金を批判し、元慰安婦被害者が「償い金」受け取りを拒否した事実を指摘して、「政府による公的な謝罪と賠償は、国際社会への日本の責任」だと明言していたのである。この立場からすれば、「政府による公的な謝罪と賠償」がなく、「あいまいなやり方で政府の責任を回避した」アジア女性基金のやり口そのままの「財団」への資金拠出をもって慰安婦問題の「最終的かつ不可逆的」な解決とした今回の日韓「合意」は、とうてい受け入れられるものではないはずだ。その「合意」を志位委員長が「問題解決に向けての前進と評価」したのは、かつての共産党の立場を放棄したことを意味するのではないか。

なお共産党は12月24日、天皇が臨席する国会開会式に出席することを表明し、この式への出席を1948年以来一貫して拒否してきた党の方針を根本的に転換した(拙ブログ記事「日本共産党と天皇制――国会開会式への出席をめぐって」参照)。今回の日韓「合意」を共産党が受け入れたのも、来年の参院選ならびに「国民連合政府」構想を念頭に置く「現実路線」の一環とみることができよう。こうした目前の目的のために、天皇制問題およびそれと深い関連をもつ旧日本帝国の侵略責任問題という、共産党の歴史的存在の思想的根源にかかわるところで、なし崩し的な方向転換・右旋回が行われつつあるのは、きわめて深刻なことだと私は考える。

メディアにおける翼賛的な言論状況と、政界における挙国一致的な雰囲気の醸成。「リベラル・左派」の側から行われている最近のこうした動きは、安倍極右政権と同様、いやそれ以上に、日本国の民主主義を根底から腐蝕させつつあるのではないか。

2015-12-30 17:21

日本共産党と天皇制――国会開会式への出席をめぐって [日本・近代史]

「一星忽焉として墜ちて声あり、嗚呼自由党死す矣、而して其光栄ある歴史は全く抹殺されぬ」。かつての自由民権運動の元闘士たちが伊藤博文によって籠絡され、立憲政友会(今の自民党の源流の一つ)の結成に向けて談合を進めていた1900年8月、幸徳秋水が憤激をこめてつづった「自由党を祭る文」(『万朝報』1900年8月30日)の一節だ。堂々たる「立憲政治家」となった元闘士たちよ、かつて自由民権の大義に殉じて志半ばに果てた多くの同志たちの犠牲を忘れたのか?幸徳はそのように問いかけながら、「自由党の死を吊し霊を祭」った。

日本共産党の志位委員長は2015年12月24日、天皇が臨席する来年1月召集の国会開会式に共産党議員が出席することを明らかにした(『しんぶん赤旗』2015年12月25日)。参議院本会議場の「玉座」から天皇が「お言葉」を述べるこの式への出席を1948年以来一貫して拒否してきた共産党にとって、根本的な方針転換といってよい。

戦前、いわゆる「絶対主義的天皇制」と共産党とは不倶戴天の敵であり、君主制廃止ないし天皇制打倒は1920年代から一貫した党の「民主主義革命」の方針だった。それに対して、「国体」(すなわち天皇制)の変革を目的とする結社に関わった者を処罰する治安維持法は、「共産主義者」を狙い撃ちにした。この弾圧法によって共産党員を中心に七万五千人以上の者が獄に囚われ、うち拷問や病気などによって千六百名以上が死亡したとされる(衆院予算委員会における総括質問、1976年1月30日)。戦前、無産政党が次々と戦時体制に妥協してゆくなかで、天皇制打倒を掲げて正面から日本帝国主義と闘った唯一の政党が共産党であり、その「光栄ある歴史」はいまなお輝きを放っているといってよい。

敗戦直後、旧無産政党諸派の人びとが設立した日本社会党は、「主権は国家(天皇を含む国民協同体)に在り」、「統治権は之を分割し、主要部を議会に一部を天皇に帰属し(天皇大権大幅縮減)せしめ天皇制を存置す」というように天皇の統治権を残したいわゆる君民共治の新憲法草案(1946年3月)を発表した。それに対して共産党は、その憲法草案(1946年6月)で「天皇制の廃止」と「人民に主権をおく民主主義的制度」を明記したのである。

共産党の1961年綱領は、現代天皇制について次のように規定した。「戦前の絶対主義的天皇制は、侵略戦争に敗北した結果、大きな打撃をうけた。しかし、アメリカ帝国主義は、日本の支配体制を再編するなかで、天皇の地位を法制的にはブルジョア君主制の一種とした。天皇は、アメリカ帝国主義と日本独占資本の政治的思想的支配と軍国主義復活の道具となっている」。

この部分は1994年の改定で、「天皇制は絶対主義的な性格を失ったが、ブルジョア君主制の一種として温存され、アメリカ帝国主義と日本独占資本の政治的思想的支配と軍国主義復活の道具とされた」というふうに変更された。すなわち、戦前と戦後の二つの天皇制の間の断絶が明確にされ、「アメリカ帝国主義と日本独占資本の政治的思想的支配と軍国主義復活の道具」としての天皇利用も過去形で表現されるようになった。ただし、憲法の「天皇条項」を「反動的」とし、また「民主主義革命」の課題として「君主制を廃止」することはなおも一貫して綱領に掲げられた。

こうした天皇制に対する共産党の公式見解に大きな変更が加えられたのは2003年、第7回中央委員会総会における党綱領改定案についての不破哲三議長による提案報告および党創立81周年記念講演会での同氏の講演においてであった。ここで不破氏は、主権在民の原則が明確な現行憲法下の日本は君主制国家ではないと断言し、戦前の「絶対主義的天皇制」からの断絶をいっそう強調した。こうした認識のもと、当面は「天皇制と共存」すべきことを同氏は明らかにしたのである。なお同氏は上記講演で、「このことを見て、『共産党はいままでがんばってきた旗をおろして現実に妥協しすぎるんじゃないか』、こう心配する声も聞かれ」るが、それは「誤解」だと弁明している。

このような方針転換によって、共産党の2004年綱領では、天皇制を「ブルジョア君主制の一種」とするかつての文言が削除され、「民主主義革命」を経て樹立される「民主連合政府」においても「現行憲法の前文をふくむ全条項」がまもられる、すなわち天皇制が維持されるという方針を明確にした。その際、「天皇条項については、『国政に関する権能を有しない』などの制限規定の厳格な実施を重視し、天皇の政治利用をはじめ、憲法の条項と精神からの逸脱を是正する」ことが謳われるにとどめられた。共産党は将来の目標として「民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだとの立場に立つ」ものの、天皇制の「存廃は、将来、情勢が熟したときに、国民の総意によって解決されるべきもの」であると、事実上棚上げされたのである。

なお、上記の2003年第7回中央委員会総会で不破議長は、共産党が国会開会式に参加しない理由を次のように述べた。

-------------

現在、わが党の国会議員団は、国会の開会式に参加していませんが、これは、天皇制を認めないからではありません。戦前は、天皇が、帝国議会を自分を補佐する機関として扱い、そこで事実上、議会を指図する意味をもった「勅語」をのべたりしていました。いまの開会式は、戦後、政治制度が根本的に転換し、国会が、独立した、国権の最高機関にかわったのに、戦前のこのやり方を形を変えてひきついできたものですから、私たちは、憲法をまもる立場に立って、これには参加しないという態度を続けてきたのです。

--------------

また、『しんぶん赤旗』(2004年1月20日)は、「日本共産党国会議員団は、憲法と国民主権の原則を守る立場から〔開会式を―引用者補〕を欠席しました。現行の開会式は、戦前の帝国議会の儀式を引き継ぐもので、憲法の「国事行為」から逸脱するものです。日本共産党は、開会式を憲法が定める国民主権の原則にふさわしいものに改めるよう主張しています」と説明した。

戦前の大日本帝国憲法下では、立法権は天皇に属し、議会はその協賛機関に過ぎず、天皇は勅語によってしばしば政治に介入した。こうした政治制度は戦後の新憲法下で根本的に変化したが、しかし、国会開会式(旧帝国議会開院式)で天皇が参議院本会議場(旧貴族院本会議場)の「御席」(玉座)から「お言葉」(勅語)を述べるという形式は、戦前から受け継がれており、それは憲法で定めた国政に関する権能を有しない天皇の「国事行為」から逸脱し、国民主権の原則にも抵触している。したがって、共産党がそうした国会開会式に参加しないのは、天皇制を認めないからではなく、「憲法をまもる立場」に基づく行動なのだ、というわけである。

しかるに志位和夫委員長は、2015年12月24日の記者会見(『しんぶん赤旗』12月25日)で、従来共産党が国会開会式に欠席してきた理由と、来年1月の国会開会式に共産党が出席することにした理由とを、次のように説明している。

----------------------------

わが党が問題としてきたことは、おもに二つの点です。

第一に、開会式の形式が、「主権在君」の原則にたち、議会は立法権を握る天皇の「協賛」機関にすぎなかった、戦前の大日本帝国憲法下の「開院式」の形式をそのまま踏襲するものになっているということです。

第二に、以前の開会式では天皇の「お言葉」のなかに、米国政府や自民党政府の内外政策を賛美・肯定するなど、国政に関する政治的発言が含まれていました。これは、日本国憲法が定めている、天皇は「国政に関する権能を有しない」という制限規定に明らかに違反するものでした。

わが党は、国会開会式が、現行憲法の主権在民の原則と精神にふさわしいものとなるよう、抜本的改革を求めてきました。

一、その後、開会式での天皇の発言に変化が見られ、この三十数年来は、儀礼的・形式的なものとなっています。天皇の発言の内容には、憲法からの逸脱は見られなくなり、儀礼的・形式的な発言が慣例として定着したと判断できます。

一方で、開会式の形式が戦前をそのまま踏襲するものとなっているという問題点は、現在においても変わりがないということも、指摘しなければなりません。

一、こういう状況を踏まえての今後の対応について表明します。

日本共産党としては、三十数年来の開会式での天皇の発言の内容に、憲法上の問題がなくなっていることを踏まえ、今後、国会の開会式に出席することにします。

同時に、開会式の形式が、戦前をそのまま踏襲するものとなっているという問題点は、根本的な再検討が必要であることに変わりはありません。わが党は、それが、現行憲法の主権在民の原則と精神にふさわしいものとなるよう、引き続き抜本的改革を強く求めていきます。そうした抜本的改革を実現するうえでも、今後は、開会式に出席することがより積極的な対応になると、判断しました。

----------------------------

すなわち志位氏によれば、従来共産党が国会開会式に参加しなかった理由は、(1) 開会式の形式が戦前からそのまま踏襲されている、(2) かつての天皇の「お言葉」の内容に政治的発言が含まれており憲法違反であった、という二点だった。うち(2) の問題は三十数年来解消されているので、憲法違反もなくなった。他方、(1) の問題は変わらず残されているが、共産党は国会開会式に出席することで、(1) を改革するための積極的な対応も可能となる、というのである。

しかし志位氏の説明は、六十七年前から続く方針を現時点で大転換する根拠についての説得力が乏しいように思う。上に記した2003年第7回中央委員会総会における不破議長の報告や『しんぶん赤旗』(2004年1月20日)の説明にあるように、国会開会式に共産党が欠席してきたのは、志位氏が挙げた(1) こそ最大の理由であったはずだ。すでに三十数年前から(2) が解決していたからといって、なぜ〈今〉の時点で長年の方針を一大転換しなければならないのだろうか?

この方針転換について、マスメディアは「来年夏の参院選をにらんだ現実路線の一環」(共同通信 )、「現実路線への転換を一段とアピールする狙い」(時事通信)など政局上の見方を示している。私を含め党外の人びとからすれば当然の推測だろう。

なお志位氏が上記の記者会見で次のように述べたことは驚きを禁じ得ない。

----------------------

さきほどのべたような状況のもとで、欠席という態度を続けた場合には、わが党が天皇制反対という立場で欠席しているとの、いらぬ誤解を招き、憲法の原則と条項を厳格に順守するために、改革を提起しているという真意が伝わりにくいという問題があります。その点で、出席した場合には、そうした誤解を招くことなく、憲法順守のための改革を提起しているという、私たちの真意がストレートに伝わることになると考えました。

----------------------

今の共産党は、「わが党が天皇制反対という立場で欠席しているとの、いらぬ誤解」を何としても解かねばならない、と考えているということだ。さらに、〈国民連合政府が実現した場合、認証式はどうするか〉という記者の質問に対して、志位委員長は「認証という行為は国事行為だ。だから当然、認証式は現行の認証式に出席するということに当然なる。国事行為だから」と答えたという。宮内庁のHPによれば、認証式(認証官任命式)とは、任免につき天皇の認証を必要とする国務大臣その他の官吏(認証官という)の任命式で、その際に天皇から「お言葉」があるのが慣例である。これは大日本帝国憲法下における「親任官」の「親任式」を受け継ぐものである。「皇室儀制令」(1926年)は、帝国議会の開院式および閉院式は貴族院で行い、親任式等は宮中で行うことを定めており、これが現在も踏襲されているのだ。

そもそも国会開会式(および天皇による認証式)への出席は、天皇制に対する共産党の態度決定にかかわる象徴的行動として、思想的に重大な意味をもっている。上に述べたように、共産党は2003年以来、現行憲法下の日本は君主制国家ではないとし、戦前のいわゆる「絶対主義的天皇制」からの断絶を強調している。ただし、裕仁・明仁両氏ともに天皇の戦争責任を認めていない状態で天皇制が存続し続けている事実は、戦前・戦後を通じての統治機構および支配層の基本的な連続性に制度上あるいはイデオロギー上の保証を与えてきたということができる。そのことは、現代日本国家において、(戦前に「国体」=天皇制を否定する思想を持つ者として殺害・処罰された)大逆事件や横浜事件の犠牲者が根本的に名誉回復されていない事実と、表裏一体をなしていることを忘れてはならない。

天皇制という共産党の歴史的存在の思想的根源に関わる問題をめぐって、選挙での勝利や「国民連合政府」構想の実現といった目前の目的のために、なし崩し的な妥協が行われているとは、あまり考えたくないことであるが。

かつてドイツ社会民主党(SPD)は、ドイツ皇帝が出席する帝国議会の開会式・閉会式において、皇帝を歓迎する行為をあくまで拒否した。それはドイツ帝国の徹底的な民主化を求める反体制的勢力としての、長年にわたる象徴的行動だった。ところが1911年の帝国議会閉会の際、SPD議員団は従来の党の慣例を破ってはじめて「皇帝万歳」を唱えた。翌年の選挙でSPDは帝国議会第一党へと躍進したが、翌1913年の帝国議会で対外膨張政策の基礎をなす国防法案に党史上はじめて賛成投票を行い、翌1914年には戦時公債法案に賛成投票して第一次大戦の熱狂的愛国主義に飲み込まれていくという、思想的転落の一途をたどったのである。

なお志位委員長によれば、国会開会式参加の方針を決定した12月21日の常任幹部会では、異論が出なかったという。かつて日本帝国(朝鮮・台湾・満洲など植民地を含む)において、自由と解放を求めて国体・天皇制と正面から闘い、志半ばに斃れた先人たちは、自らの犠牲をもって守り育てようとした「革命運動」の末裔のリーダーたちのこの決定を、草葉の陰からどのようにみているだろうか。冒頭に掲げた幸徳秋水の「自由党を祭る文」の一節が再びよみがえる。

日本共産党の志位委員長は2015年12月24日、天皇が臨席する来年1月召集の国会開会式に共産党議員が出席することを明らかにした(『しんぶん赤旗』2015年12月25日)。参議院本会議場の「玉座」から天皇が「お言葉」を述べるこの式への出席を1948年以来一貫して拒否してきた共産党にとって、根本的な方針転換といってよい。

戦前、いわゆる「絶対主義的天皇制」と共産党とは不倶戴天の敵であり、君主制廃止ないし天皇制打倒は1920年代から一貫した党の「民主主義革命」の方針だった。それに対して、「国体」(すなわち天皇制)の変革を目的とする結社に関わった者を処罰する治安維持法は、「共産主義者」を狙い撃ちにした。この弾圧法によって共産党員を中心に七万五千人以上の者が獄に囚われ、うち拷問や病気などによって千六百名以上が死亡したとされる(衆院予算委員会における総括質問、1976年1月30日)。戦前、無産政党が次々と戦時体制に妥協してゆくなかで、天皇制打倒を掲げて正面から日本帝国主義と闘った唯一の政党が共産党であり、その「光栄ある歴史」はいまなお輝きを放っているといってよい。

敗戦直後、旧無産政党諸派の人びとが設立した日本社会党は、「主権は国家(天皇を含む国民協同体)に在り」、「統治権は之を分割し、主要部を議会に一部を天皇に帰属し(天皇大権大幅縮減)せしめ天皇制を存置す」というように天皇の統治権を残したいわゆる君民共治の新憲法草案(1946年3月)を発表した。それに対して共産党は、その憲法草案(1946年6月)で「天皇制の廃止」と「人民に主権をおく民主主義的制度」を明記したのである。

共産党の1961年綱領は、現代天皇制について次のように規定した。「戦前の絶対主義的天皇制は、侵略戦争に敗北した結果、大きな打撃をうけた。しかし、アメリカ帝国主義は、日本の支配体制を再編するなかで、天皇の地位を法制的にはブルジョア君主制の一種とした。天皇は、アメリカ帝国主義と日本独占資本の政治的思想的支配と軍国主義復活の道具となっている」。

この部分は1994年の改定で、「天皇制は絶対主義的な性格を失ったが、ブルジョア君主制の一種として温存され、アメリカ帝国主義と日本独占資本の政治的思想的支配と軍国主義復活の道具とされた」というふうに変更された。すなわち、戦前と戦後の二つの天皇制の間の断絶が明確にされ、「アメリカ帝国主義と日本独占資本の政治的思想的支配と軍国主義復活の道具」としての天皇利用も過去形で表現されるようになった。ただし、憲法の「天皇条項」を「反動的」とし、また「民主主義革命」の課題として「君主制を廃止」することはなおも一貫して綱領に掲げられた。

こうした天皇制に対する共産党の公式見解に大きな変更が加えられたのは2003年、第7回中央委員会総会における党綱領改定案についての不破哲三議長による提案報告および党創立81周年記念講演会での同氏の講演においてであった。ここで不破氏は、主権在民の原則が明確な現行憲法下の日本は君主制国家ではないと断言し、戦前の「絶対主義的天皇制」からの断絶をいっそう強調した。こうした認識のもと、当面は「天皇制と共存」すべきことを同氏は明らかにしたのである。なお同氏は上記講演で、「このことを見て、『共産党はいままでがんばってきた旗をおろして現実に妥協しすぎるんじゃないか』、こう心配する声も聞かれ」るが、それは「誤解」だと弁明している。

このような方針転換によって、共産党の2004年綱領では、天皇制を「ブルジョア君主制の一種」とするかつての文言が削除され、「民主主義革命」を経て樹立される「民主連合政府」においても「現行憲法の前文をふくむ全条項」がまもられる、すなわち天皇制が維持されるという方針を明確にした。その際、「天皇条項については、『国政に関する権能を有しない』などの制限規定の厳格な実施を重視し、天皇の政治利用をはじめ、憲法の条項と精神からの逸脱を是正する」ことが謳われるにとどめられた。共産党は将来の目標として「民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだとの立場に立つ」ものの、天皇制の「存廃は、将来、情勢が熟したときに、国民の総意によって解決されるべきもの」であると、事実上棚上げされたのである。

なお、上記の2003年第7回中央委員会総会で不破議長は、共産党が国会開会式に参加しない理由を次のように述べた。

-------------

現在、わが党の国会議員団は、国会の開会式に参加していませんが、これは、天皇制を認めないからではありません。戦前は、天皇が、帝国議会を自分を補佐する機関として扱い、そこで事実上、議会を指図する意味をもった「勅語」をのべたりしていました。いまの開会式は、戦後、政治制度が根本的に転換し、国会が、独立した、国権の最高機関にかわったのに、戦前のこのやり方を形を変えてひきついできたものですから、私たちは、憲法をまもる立場に立って、これには参加しないという態度を続けてきたのです。

--------------

また、『しんぶん赤旗』(2004年1月20日)は、「日本共産党国会議員団は、憲法と国民主権の原則を守る立場から〔開会式を―引用者補〕を欠席しました。現行の開会式は、戦前の帝国議会の儀式を引き継ぐもので、憲法の「国事行為」から逸脱するものです。日本共産党は、開会式を憲法が定める国民主権の原則にふさわしいものに改めるよう主張しています」と説明した。

戦前の大日本帝国憲法下では、立法権は天皇に属し、議会はその協賛機関に過ぎず、天皇は勅語によってしばしば政治に介入した。こうした政治制度は戦後の新憲法下で根本的に変化したが、しかし、国会開会式(旧帝国議会開院式)で天皇が参議院本会議場(旧貴族院本会議場)の「御席」(玉座)から「お言葉」(勅語)を述べるという形式は、戦前から受け継がれており、それは憲法で定めた国政に関する権能を有しない天皇の「国事行為」から逸脱し、国民主権の原則にも抵触している。したがって、共産党がそうした国会開会式に参加しないのは、天皇制を認めないからではなく、「憲法をまもる立場」に基づく行動なのだ、というわけである。

しかるに志位和夫委員長は、2015年12月24日の記者会見(『しんぶん赤旗』12月25日)で、従来共産党が国会開会式に欠席してきた理由と、来年1月の国会開会式に共産党が出席することにした理由とを、次のように説明している。

----------------------------

わが党が問題としてきたことは、おもに二つの点です。

第一に、開会式の形式が、「主権在君」の原則にたち、議会は立法権を握る天皇の「協賛」機関にすぎなかった、戦前の大日本帝国憲法下の「開院式」の形式をそのまま踏襲するものになっているということです。

第二に、以前の開会式では天皇の「お言葉」のなかに、米国政府や自民党政府の内外政策を賛美・肯定するなど、国政に関する政治的発言が含まれていました。これは、日本国憲法が定めている、天皇は「国政に関する権能を有しない」という制限規定に明らかに違反するものでした。

わが党は、国会開会式が、現行憲法の主権在民の原則と精神にふさわしいものとなるよう、抜本的改革を求めてきました。

一、その後、開会式での天皇の発言に変化が見られ、この三十数年来は、儀礼的・形式的なものとなっています。天皇の発言の内容には、憲法からの逸脱は見られなくなり、儀礼的・形式的な発言が慣例として定着したと判断できます。

一方で、開会式の形式が戦前をそのまま踏襲するものとなっているという問題点は、現在においても変わりがないということも、指摘しなければなりません。

一、こういう状況を踏まえての今後の対応について表明します。

日本共産党としては、三十数年来の開会式での天皇の発言の内容に、憲法上の問題がなくなっていることを踏まえ、今後、国会の開会式に出席することにします。

同時に、開会式の形式が、戦前をそのまま踏襲するものとなっているという問題点は、根本的な再検討が必要であることに変わりはありません。わが党は、それが、現行憲法の主権在民の原則と精神にふさわしいものとなるよう、引き続き抜本的改革を強く求めていきます。そうした抜本的改革を実現するうえでも、今後は、開会式に出席することがより積極的な対応になると、判断しました。

----------------------------

すなわち志位氏によれば、従来共産党が国会開会式に参加しなかった理由は、(1) 開会式の形式が戦前からそのまま踏襲されている、(2) かつての天皇の「お言葉」の内容に政治的発言が含まれており憲法違反であった、という二点だった。うち(2) の問題は三十数年来解消されているので、憲法違反もなくなった。他方、(1) の問題は変わらず残されているが、共産党は国会開会式に出席することで、(1) を改革するための積極的な対応も可能となる、というのである。

しかし志位氏の説明は、六十七年前から続く方針を現時点で大転換する根拠についての説得力が乏しいように思う。上に記した2003年第7回中央委員会総会における不破議長の報告や『しんぶん赤旗』(2004年1月20日)の説明にあるように、国会開会式に共産党が欠席してきたのは、志位氏が挙げた(1) こそ最大の理由であったはずだ。すでに三十数年前から(2) が解決していたからといって、なぜ〈今〉の時点で長年の方針を一大転換しなければならないのだろうか?

この方針転換について、マスメディアは「来年夏の参院選をにらんだ現実路線の一環」(共同通信 )、「現実路線への転換を一段とアピールする狙い」(時事通信)など政局上の見方を示している。私を含め党外の人びとからすれば当然の推測だろう。

なお志位氏が上記の記者会見で次のように述べたことは驚きを禁じ得ない。

----------------------

さきほどのべたような状況のもとで、欠席という態度を続けた場合には、わが党が天皇制反対という立場で欠席しているとの、いらぬ誤解を招き、憲法の原則と条項を厳格に順守するために、改革を提起しているという真意が伝わりにくいという問題があります。その点で、出席した場合には、そうした誤解を招くことなく、憲法順守のための改革を提起しているという、私たちの真意がストレートに伝わることになると考えました。

----------------------

今の共産党は、「わが党が天皇制反対という立場で欠席しているとの、いらぬ誤解」を何としても解かねばならない、と考えているということだ。さらに、〈国民連合政府が実現した場合、認証式はどうするか〉という記者の質問に対して、志位委員長は「認証という行為は国事行為だ。だから当然、認証式は現行の認証式に出席するということに当然なる。国事行為だから」と答えたという。宮内庁のHPによれば、認証式(認証官任命式)とは、任免につき天皇の認証を必要とする国務大臣その他の官吏(認証官という)の任命式で、その際に天皇から「お言葉」があるのが慣例である。これは大日本帝国憲法下における「親任官」の「親任式」を受け継ぐものである。「皇室儀制令」(1926年)は、帝国議会の開院式および閉院式は貴族院で行い、親任式等は宮中で行うことを定めており、これが現在も踏襲されているのだ。

そもそも国会開会式(および天皇による認証式)への出席は、天皇制に対する共産党の態度決定にかかわる象徴的行動として、思想的に重大な意味をもっている。上に述べたように、共産党は2003年以来、現行憲法下の日本は君主制国家ではないとし、戦前のいわゆる「絶対主義的天皇制」からの断絶を強調している。ただし、裕仁・明仁両氏ともに天皇の戦争責任を認めていない状態で天皇制が存続し続けている事実は、戦前・戦後を通じての統治機構および支配層の基本的な連続性に制度上あるいはイデオロギー上の保証を与えてきたということができる。そのことは、現代日本国家において、(戦前に「国体」=天皇制を否定する思想を持つ者として殺害・処罰された)大逆事件や横浜事件の犠牲者が根本的に名誉回復されていない事実と、表裏一体をなしていることを忘れてはならない。

天皇制という共産党の歴史的存在の思想的根源に関わる問題をめぐって、選挙での勝利や「国民連合政府」構想の実現といった目前の目的のために、なし崩し的な妥協が行われているとは、あまり考えたくないことであるが。

かつてドイツ社会民主党(SPD)は、ドイツ皇帝が出席する帝国議会の開会式・閉会式において、皇帝を歓迎する行為をあくまで拒否した。それはドイツ帝国の徹底的な民主化を求める反体制的勢力としての、長年にわたる象徴的行動だった。ところが1911年の帝国議会閉会の際、SPD議員団は従来の党の慣例を破ってはじめて「皇帝万歳」を唱えた。翌年の選挙でSPDは帝国議会第一党へと躍進したが、翌1913年の帝国議会で対外膨張政策の基礎をなす国防法案に党史上はじめて賛成投票を行い、翌1914年には戦時公債法案に賛成投票して第一次大戦の熱狂的愛国主義に飲み込まれていくという、思想的転落の一途をたどったのである。

なお志位委員長によれば、国会開会式参加の方針を決定した12月21日の常任幹部会では、異論が出なかったという。かつて日本帝国(朝鮮・台湾・満洲など植民地を含む)において、自由と解放を求めて国体・天皇制と正面から闘い、志半ばに斃れた先人たちは、自らの犠牲をもって守り育てようとした「革命運動」の末裔のリーダーたちのこの決定を、草葉の陰からどのようにみているだろうか。冒頭に掲げた幸徳秋水の「自由党を祭る文」の一節が再びよみがえる。

2015-12-25 21:08

中国の老百姓と「安保法案」 [日中関係]

昨日10月1日は、中華人民共和国の成立から66年目の国慶節。中国は一週間の休暇に入り、今日はその二日目だ。

長春は昨日あたりからめっきり肌寒くなり、今朝の気温は4度。街を行き交う人もコート姿が多くなった。国家の最も重要な祝日ということで、商店にはちらほら五星紅旗が掲げられている。ある日本式ラーメン店など、9月はじめの「抗日戦争勝利記念日」からずっと掲げっぱなしだ。だが今日は強風のためか旗を降ろしている店が多い。

タクシーに乗り、行き先を伝える。発音のせいで、「どこの国の人?」と運転手に聞かれることがたまにある。今日もそうだった。

今からちょうど三年前、2012年の秋に日中間の領土問題が再燃したとき、多くのタクシーが五星紅旗をはためかせて走っていた。その頃、当面タクシーには乗らないほうがいいよ、と知人に忠告されたこともある。件の日本式ラーメン店など、ひらがなの看板や暖簾を隠して営業していた。そうした状態はやがてひと月ほどで収まり、私もタクシーにも乗るようになったが、運転手に「どこの国の人?」と聞かれると、きまり悪げに「マレーシア」とか「タイ」などと言葉を濁したものだ。年が改まった頃から、正直に「日本から」と答えるようにしているが、以来三年間、それが理由で不愉快な思いをしたことは一度もない。友好的にいろいろ話しかけられることがほとんどだ。

とはいえ、「どこの国の人?」と問われると、今でも私はやはり緊張する。内心どこか身構える自分を感じながら、おずおずと「日本から」と答える。

運転手「日本の人か。最近、安倍政権のことが話題になっているね。戦争法案だったっけ。多くの人が反対したとか。」

私「そうそう。先月、十数万の人が東京の国会を取り囲んで、戦争法案に反対するデモをしたよ。七割くらいの人がこの法案に反対していますよ。」

運「(うなずきながら)そうか。どこの国でも、老百姓〔庶民〕は戦争なんか起きてもいいことは何もないからね。でも、戦争法はもう通っちゃったんでしょう?」

私「本当に残念です。」

運「とにかく戦争は嫌だね。まあ老百姓は仲良くやっていきましょう。(運賃を受け取りながら)お気をつけて。」

私「ありがとう。」

短い会話だったが、中国の一般庶民の人びとと話して感じるのは、自分たち「老百姓」を権力者からはっきり区別して考えることだ。それは、政治権力から疎外されていることへの諦念というより、下積みで働く者としての、どこか醒めた、それでいて粘り強い心の芯のようなもので、むしろ政治的権利の面で恵まれているはずの日本の多くの人たちが失いかけているものではないかと思う。

「安保法」成立による日本国の武力強化など、中国に住む邦人の「安全」を少しも保障しないどころか、むしろ危険の淵に追いやるものだ。それに比べて、戦争法案に反対する日本の数百万の人びとの大きな動きは、中国のテレビで繰り返し詳しく報道され、中国「老百姓」の日本民衆に対する理解に肯定的な影響をおよぼしたのは確かだ。こうしたことの積み重ねが、結局は私たちの本当の意味での「安全」につながることを、実感する。その意味でも、国会前および各地で行動を起こした方々に、中国に住む者として私は心から感謝したい。

長春は昨日あたりからめっきり肌寒くなり、今朝の気温は4度。街を行き交う人もコート姿が多くなった。国家の最も重要な祝日ということで、商店にはちらほら五星紅旗が掲げられている。ある日本式ラーメン店など、9月はじめの「抗日戦争勝利記念日」からずっと掲げっぱなしだ。だが今日は強風のためか旗を降ろしている店が多い。

タクシーに乗り、行き先を伝える。発音のせいで、「どこの国の人?」と運転手に聞かれることがたまにある。今日もそうだった。

今からちょうど三年前、2012年の秋に日中間の領土問題が再燃したとき、多くのタクシーが五星紅旗をはためかせて走っていた。その頃、当面タクシーには乗らないほうがいいよ、と知人に忠告されたこともある。件の日本式ラーメン店など、ひらがなの看板や暖簾を隠して営業していた。そうした状態はやがてひと月ほどで収まり、私もタクシーにも乗るようになったが、運転手に「どこの国の人?」と聞かれると、きまり悪げに「マレーシア」とか「タイ」などと言葉を濁したものだ。年が改まった頃から、正直に「日本から」と答えるようにしているが、以来三年間、それが理由で不愉快な思いをしたことは一度もない。友好的にいろいろ話しかけられることがほとんどだ。

とはいえ、「どこの国の人?」と問われると、今でも私はやはり緊張する。内心どこか身構える自分を感じながら、おずおずと「日本から」と答える。

運転手「日本の人か。最近、安倍政権のことが話題になっているね。戦争法案だったっけ。多くの人が反対したとか。」

私「そうそう。先月、十数万の人が東京の国会を取り囲んで、戦争法案に反対するデモをしたよ。七割くらいの人がこの法案に反対していますよ。」

運「(うなずきながら)そうか。どこの国でも、老百姓〔庶民〕は戦争なんか起きてもいいことは何もないからね。でも、戦争法はもう通っちゃったんでしょう?」

私「本当に残念です。」

運「とにかく戦争は嫌だね。まあ老百姓は仲良くやっていきましょう。(運賃を受け取りながら)お気をつけて。」

私「ありがとう。」

短い会話だったが、中国の一般庶民の人びとと話して感じるのは、自分たち「老百姓」を権力者からはっきり区別して考えることだ。それは、政治権力から疎外されていることへの諦念というより、下積みで働く者としての、どこか醒めた、それでいて粘り強い心の芯のようなもので、むしろ政治的権利の面で恵まれているはずの日本の多くの人たちが失いかけているものではないかと思う。

「安保法」成立による日本国の武力強化など、中国に住む邦人の「安全」を少しも保障しないどころか、むしろ危険の淵に追いやるものだ。それに比べて、戦争法案に反対する日本の数百万の人びとの大きな動きは、中国のテレビで繰り返し詳しく報道され、中国「老百姓」の日本民衆に対する理解に肯定的な影響をおよぼしたのは確かだ。こうしたことの積み重ねが、結局は私たちの本当の意味での「安全」につながることを、実感する。その意味でも、国会前および各地で行動を起こした方々に、中国に住む者として私は心から感謝したい。

2015-10-02 22:59

安保法案反対運動とは何であったか――二つの「護憲」思想をめぐる問題 [日本・現代社会]

9月19日未明、日本国の暴力装置が国外に殺し合いに行くことを「合法」化する安保法案が成立した。今夏以来日本の各地で繰り広げられた法案に反対する運動は、国会前を中心に、1960年の安保闘争以来の高揚を示したとさえ言われる。この安保法案反対運動とは何であったか。この運動の本質はどのように捉えることができるだろうか。

この運動をとりあえず「護憲」運動と呼ぶことは、多くの人の同意するところだろう。ただしこの「護憲」という言葉は、日本の近現代史および政治思想の上で、大きく二つの異なる内容を含んでいることに注意せねばならない。

第一の内容は、日本国憲法のうち特に9条を守れ、という思想および運動である。1950年代以来、日本の支配層の改憲策動は憲法9条の改定を最優先とするものであったから、これに対抗する護憲運動が主として9条を守ることを掲げたのは当然だろう。この意味での護憲運動はもっぱら平和運動として展開され、嫌戦気分の漂う戦後日本社会の多数派の合意が底辺でそれを支えつつも、アジア・沖縄・戦後責任・フェミニズムなどさまざまな問題提起を受け止めながら、思想的・運動的に少しずつではあれ深化していった。

「護憲」の第二の内容は、憲法に基づく政治のあり方(立憲政治)を守れ、というものである。旧憲法(大日本帝国憲法)下の日本近代史において「護憲運動」と言うと、主にこの意味での「憲政擁護運動」を指す。ここで憲政(立憲政治)というのは、国家権力の行使を憲法によって制限し、国民の権利を保護するという、近代国家の根本原則(立憲主義)に則った政治のことを指している。日露戦争後から1920年代までの「大正デモクラシー」期、この意味での護憲運動が「民本主義」者を中心に活発に展開されたことは、よく知られている。

このたびの安保法案反対運動には、上に挙げた「護憲」の二つの意味が混在しているように思われる。安保法案が憲法9条違反であることは、安保法案に反対するほぼ全ての人が合意するところだろう。ただしこの「護憲」運動には、9条の精髄(とくに第2項の戦力不保持と交戦権否認)を維持しさらに発展させてゆくことを目指す平和運動としての側面と、安保法案の違憲性に抗議し立憲政治を守ることを目指すデモクラシー運動としての側面との、両者が含まれていたと思われる。そして、この二つの内容を含む「護憲」をどう捉えるかは、運動の参加者個々人において、相当ニュアンスが違っていたのである。

特に注意すべきは、上の第二の意味でもっぱら「護憲」を捉え、安保法案への反対を立憲政治の擁護(すなわち立憲主義)の運動としてこれに参加した人たちの中に、第一の意味での「護憲」(9条の維持と発展という平和思想・運動)を軽視さらには批判する人も、少なくないことだ。そこには例えば、小林節氏のような9条改憲論者が含まれている。安保法案反対において、第二の「護憲」のみを強調するならば、憲法改正の規定に従って「国民」の意志として9条を改定し第2項を削除すれば、立憲主義の原則に従いつつ集団的自衛権を行使できる、という論理すら可能になってくる。

国会前での安保法案反対運動でマスメディアから注目されたSEALDsの中心メンバーやその周辺の支援者にも、9条は改定したほうがよい、という主張が現れているらしい。とりわけ野間易通氏に至っては、「憲法9条2項は改正または削除すべし」「国連PKFでの自衛隊の武力行使も反対ではない」などと断言しているのである。

日本近代史を振り返っても、第二の「護憲」の主張は必ずしも平和思想と結びつかなかった。「大正デモクラシー」の憲政擁護運動(護憲運動)では、閥族(藩閥・官僚・軍人)の強権政治は憲法の精神を無視する「非立憲」的専制だとし、それに対して民意に基づく政治(具体的には世論の代表者たる衆議院が行政権力をコントロールする議院内閣制の政党政治)の実現が目指され、そこに立憲政治の本質(「憲政の有終の美」)があるとされた。ただし、彼ら「立憲的」政治家・言論人の立場は、「内に立憲主義、外に帝国主義」というべきものがほとんどであった。「民本主義」を代表する知識人の吉野作造も、1915年に日本政府が中国政府に突き付けた露骨な侵略的要求である「対華21カ条要求」を熱烈に支持したのである(「非立憲的」軍閥政治家の山縣有朋すら21カ条要求には慎重であったにもかかわらず)。なお吉野はやがてこうした帝国主義的立場を修正していくが、そうした反省すら当時の「立憲的」言論人として例外的であった。

大正デモクラシーの左派として、吉野の弟子にあたる学生たちを中心とする「新人会」グループがあり、無産政党運動にも多くの人材を輩出したが、1930年代における彼らの右旋回は鮮明だった。赤松克麿(吉野の娘婿)は満洲事変後に軍部を支持し、ファシズム類似の「日本国家社会党」を結成して「一君万民の国民精神」に基づく社会運動を称揚したし、麻生久・三輪寿壮ら新人会出身の無産政党指導者たちも、日中戦争下で近衛文麿らの「新体制」運動に積極的に加担し、大政翼賛会や産業報国会の結成に関与していったのである。

戦前の「護憲」運動の系譜を引く人びとのこうした無残な失敗を踏まえ、戦後の日本では「護憲」思想に新たな意味が吹き込まれつつ、平和運動が取り組まれた。それは紆余曲折と試行錯誤を経ながら、少なくとも90年代までは曲がりなりにも思想的な深化を遂げていったといえよう。だがとくに今世紀に入ると、平和運動の周辺では、思想を後退させることで運動の底辺を広げようという「現実主義」(?)的な提言(自衛隊の9条合憲論や専守防衛論)が目立ってきた。

とりわけ今回の安保法制反対運動では、立憲主義という後退線で保守勢力と政略的に連携することが重視され、そうした雰囲気の中で、SEALDs人気が各メディアを通じて突出することになった。SEALDsの主張は明らかに、従来の平和運動の思想的成果(とりわけ歴史認識問題)を踏まえようとしない保守的なものであるにもかかわらず、不思議なことに、社会運動・平和運動の中にもこれを無条件に支持する人が多く、その批判者に対しては〈運動の邪魔をするな〉とばかりに罵倒が浴びせられもした。さらに、SEALDs声明文の歴史認識に疑問を呈した外国人研究者に対して、SEALDs周辺から罵倒や誹謗・中傷が集中するという、深刻な事態すら起きている。安倍自公政権の非立憲的な独善ぶりもさることながら、こうした社会運動の側の思想的な頽廃にこそ、私は日本社会の真の危機をみるものである。

安倍政権一味によるクーデター的な立憲政治の破壊行為に対して、私たち民衆はこれに全力で立ち向かい阻止しなければならない。その限りでは、あえて「立憲主義」の線に後退して保守派を含む幅広い人びとと連携することが必要な局面もあるだろう。その一方で、立憲主義だけでは決して戦争を阻止できないという歴史の厳然たる事実も、常に想起しておかねばならない。

戦後日本における平和運動と思想の起伏に富んだ錯誤と苦悩の歩みの蓄積は、私たち民衆にとってかけがえのない財産である。アジア・沖縄・戦後責任・歴史認識・フェミニズムなどさまざまな観点からの批判的な問題提起を受け止めつつ、紆余曲折を経た末に一応たどりついたその運動的・思想的到達点(全くもって不十分ながら)を、私たちはもう一度確認し、そこからさらに一歩前へと歩みを進めてゆきたい。上に述べた二つの「護憲」思想の差異と役割をめぐる緊張感を失うことなく、私たちは考え、悩み、行動し、アジアの人びとと共に平和のうちに生存できるような未来を必死に切り開いてゆかねばならない。

この運動をとりあえず「護憲」運動と呼ぶことは、多くの人の同意するところだろう。ただしこの「護憲」という言葉は、日本の近現代史および政治思想の上で、大きく二つの異なる内容を含んでいることに注意せねばならない。

第一の内容は、日本国憲法のうち特に9条を守れ、という思想および運動である。1950年代以来、日本の支配層の改憲策動は憲法9条の改定を最優先とするものであったから、これに対抗する護憲運動が主として9条を守ることを掲げたのは当然だろう。この意味での護憲運動はもっぱら平和運動として展開され、嫌戦気分の漂う戦後日本社会の多数派の合意が底辺でそれを支えつつも、アジア・沖縄・戦後責任・フェミニズムなどさまざまな問題提起を受け止めながら、思想的・運動的に少しずつではあれ深化していった。

「護憲」の第二の内容は、憲法に基づく政治のあり方(立憲政治)を守れ、というものである。旧憲法(大日本帝国憲法)下の日本近代史において「護憲運動」と言うと、主にこの意味での「憲政擁護運動」を指す。ここで憲政(立憲政治)というのは、国家権力の行使を憲法によって制限し、国民の権利を保護するという、近代国家の根本原則(立憲主義)に則った政治のことを指している。日露戦争後から1920年代までの「大正デモクラシー」期、この意味での護憲運動が「民本主義」者を中心に活発に展開されたことは、よく知られている。

このたびの安保法案反対運動には、上に挙げた「護憲」の二つの意味が混在しているように思われる。安保法案が憲法9条違反であることは、安保法案に反対するほぼ全ての人が合意するところだろう。ただしこの「護憲」運動には、9条の精髄(とくに第2項の戦力不保持と交戦権否認)を維持しさらに発展させてゆくことを目指す平和運動としての側面と、安保法案の違憲性に抗議し立憲政治を守ることを目指すデモクラシー運動としての側面との、両者が含まれていたと思われる。そして、この二つの内容を含む「護憲」をどう捉えるかは、運動の参加者個々人において、相当ニュアンスが違っていたのである。

特に注意すべきは、上の第二の意味でもっぱら「護憲」を捉え、安保法案への反対を立憲政治の擁護(すなわち立憲主義)の運動としてこれに参加した人たちの中に、第一の意味での「護憲」(9条の維持と発展という平和思想・運動)を軽視さらには批判する人も、少なくないことだ。そこには例えば、小林節氏のような9条改憲論者が含まれている。安保法案反対において、第二の「護憲」のみを強調するならば、憲法改正の規定に従って「国民」の意志として9条を改定し第2項を削除すれば、立憲主義の原則に従いつつ集団的自衛権を行使できる、という論理すら可能になってくる。

国会前での安保法案反対運動でマスメディアから注目されたSEALDsの中心メンバーやその周辺の支援者にも、9条は改定したほうがよい、という主張が現れているらしい。とりわけ野間易通氏に至っては、「憲法9条2項は改正または削除すべし」「国連PKFでの自衛隊の武力行使も反対ではない」などと断言しているのである。

日本近代史を振り返っても、第二の「護憲」の主張は必ずしも平和思想と結びつかなかった。「大正デモクラシー」の憲政擁護運動(護憲運動)では、閥族(藩閥・官僚・軍人)の強権政治は憲法の精神を無視する「非立憲」的専制だとし、それに対して民意に基づく政治(具体的には世論の代表者たる衆議院が行政権力をコントロールする議院内閣制の政党政治)の実現が目指され、そこに立憲政治の本質(「憲政の有終の美」)があるとされた。ただし、彼ら「立憲的」政治家・言論人の立場は、「内に立憲主義、外に帝国主義」というべきものがほとんどであった。「民本主義」を代表する知識人の吉野作造も、1915年に日本政府が中国政府に突き付けた露骨な侵略的要求である「対華21カ条要求」を熱烈に支持したのである(「非立憲的」軍閥政治家の山縣有朋すら21カ条要求には慎重であったにもかかわらず)。なお吉野はやがてこうした帝国主義的立場を修正していくが、そうした反省すら当時の「立憲的」言論人として例外的であった。

大正デモクラシーの左派として、吉野の弟子にあたる学生たちを中心とする「新人会」グループがあり、無産政党運動にも多くの人材を輩出したが、1930年代における彼らの右旋回は鮮明だった。赤松克麿(吉野の娘婿)は満洲事変後に軍部を支持し、ファシズム類似の「日本国家社会党」を結成して「一君万民の国民精神」に基づく社会運動を称揚したし、麻生久・三輪寿壮ら新人会出身の無産政党指導者たちも、日中戦争下で近衛文麿らの「新体制」運動に積極的に加担し、大政翼賛会や産業報国会の結成に関与していったのである。

戦前の「護憲」運動の系譜を引く人びとのこうした無残な失敗を踏まえ、戦後の日本では「護憲」思想に新たな意味が吹き込まれつつ、平和運動が取り組まれた。それは紆余曲折と試行錯誤を経ながら、少なくとも90年代までは曲がりなりにも思想的な深化を遂げていったといえよう。だがとくに今世紀に入ると、平和運動の周辺では、思想を後退させることで運動の底辺を広げようという「現実主義」(?)的な提言(自衛隊の9条合憲論や専守防衛論)が目立ってきた。

とりわけ今回の安保法制反対運動では、立憲主義という後退線で保守勢力と政略的に連携することが重視され、そうした雰囲気の中で、SEALDs人気が各メディアを通じて突出することになった。SEALDsの主張は明らかに、従来の平和運動の思想的成果(とりわけ歴史認識問題)を踏まえようとしない保守的なものであるにもかかわらず、不思議なことに、社会運動・平和運動の中にもこれを無条件に支持する人が多く、その批判者に対しては〈運動の邪魔をするな〉とばかりに罵倒が浴びせられもした。さらに、SEALDs声明文の歴史認識に疑問を呈した外国人研究者に対して、SEALDs周辺から罵倒や誹謗・中傷が集中するという、深刻な事態すら起きている。安倍自公政権の非立憲的な独善ぶりもさることながら、こうした社会運動の側の思想的な頽廃にこそ、私は日本社会の真の危機をみるものである。

安倍政権一味によるクーデター的な立憲政治の破壊行為に対して、私たち民衆はこれに全力で立ち向かい阻止しなければならない。その限りでは、あえて「立憲主義」の線に後退して保守派を含む幅広い人びとと連携することが必要な局面もあるだろう。その一方で、立憲主義だけでは決して戦争を阻止できないという歴史の厳然たる事実も、常に想起しておかねばならない。

戦後日本における平和運動と思想の起伏に富んだ錯誤と苦悩の歩みの蓄積は、私たち民衆にとってかけがえのない財産である。アジア・沖縄・戦後責任・歴史認識・フェミニズムなどさまざまな観点からの批判的な問題提起を受け止めつつ、紆余曲折を経た末に一応たどりついたその運動的・思想的到達点(全くもって不十分ながら)を、私たちはもう一度確認し、そこからさらに一歩前へと歩みを進めてゆきたい。上に述べた二つの「護憲」思想の差異と役割をめぐる緊張感を失うことなく、私たちは考え、悩み、行動し、アジアの人びとと共に平和のうちに生存できるような未来を必死に切り開いてゆかねばならない。

2015-09-28 01:39

「満洲国」の爪痕(8)南嶺大営――満洲事変と長春 [満洲国]

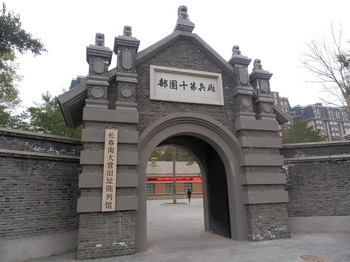

日本の関東軍が満洲(中国東北部)に全面的な軍事侵略を開始した柳条湖事件からちょうど84年目の9月18日、満洲事変における最大の激戦地の一つ、長春の南嶺大営(南大営)旧址を訪れた。ここには満洲事変まで、国民革命軍東北辺防軍(張学良麾下)の砲兵第10団(1370人)と歩兵第25旅5団(2350人)が駐屯し、満洲における中国軍(国民党)の重要拠点だった。

(南嶺大営の東北軍砲兵第10団部正門)

満洲事変の勃発前から、長春には「満鉄附属地」と呼ばれる、日本帝国の事実上の植民地域があった。その由来は1905年、日露戦争に勝利した日本が、ロシアから関東州(旅順・大連など遼東半島南端部)の租借権や、大連―長春間の鉄道とそれに付属する利権を譲渡されたことにある。翌年、植民経営の機関として南満州鉄道株式会社が設立され、鉄道の沿線用地および停車場のある市街地は「満鉄附属地」に編入され、日本帝国の重要な権益としてその行政権下に置かれた。満鉄附属地内では、日本領事が司法・外交権、関東都督府(関東州における日本の植民統治機関で、民政部と陸軍部から成る)が軍事・警察権、満鉄が行政権を握り、中国側の権力は一切及ばなかった。1919年、関東都督府の改組で陸軍部が独立した。これが関東軍だ。

長春では、満鉄の長春駅を中心に広大な満鉄附属地が設定され、これを守備するために関東軍および独立守備隊が駐屯していた。

(ピンク色の部分が長春の満鉄附属地。『長春偽満洲国那些事』吉林文史出版社、2011年、10頁より)

満洲事変勃発の直前には、関東軍第二師団第三旅団第四連隊の二個大隊と、独立守備隊の一個中隊合わせて1000人ほどの日本軍が長春にあり、これを警戒する南嶺大営および寛城子(二道溝)兵営の兵力合わせて6000余人の中国東北軍が、対峙していた。

1931年9月18日午後10時20分頃、奉天(現・瀋陽)郊外の柳条湖で満鉄線の線路が突然爆破された。中国東北部全土に軍事侵略を開始するための関東軍の謀略だった。この爆破を中国軍の仕業と偽った関東軍は、中国軍の最大拠点である奉天の北大営を奇襲してこれを制圧、まもなく奉天全市を占領下に置いた。

9月19日未明、長春の日本軍は南嶺大営と寛城子兵営の中国軍を奇襲、これに対して中国軍も激しく抵抗したが、激戦の末、日本軍はいずれも同日夕刻までに制圧した。半日の戦闘で、中国側の戦死者は約300人、日本側の戦死者は66人だった。

(南嶺大営への日本軍の突入跡)

(南嶺大営への日本軍の突入跡)

関東軍の独断専行による軍事行動に、陸軍中央も同調・協力し、朝鮮軍(植民地朝鮮に駐屯する日本陸軍)は関東軍の支援のために独断で越境して満洲に入った。関東軍は日本政府の「不拡大」方針を無視して占領地を拡大、11月には黒龍江省のチチハル、翌年2月にはハルビンを陥落させた。こうした既成事実を、やがて政府も追認するようになった。

こうして満洲全土の主要都市をほぼ制圧した関東軍は32年3月、傀儡国家「満洲国」の建国を宣言させ、長春はその国都として「新京」と改称された。だが、住民の意思と無関係に日本軍が勝手に「建国」させたこの「国家」は、支配の正当性がきわめていかがわしかった。中国東北軍の残存部隊は、農民・馬賊などを糾合して「救国軍」を結成、各地で激しい抵抗を継続させた。朝鮮人を多数含む満洲の共産主義者たちも、抗日武装闘争を開始して遊撃戦を繰り広げた。以後十数年にわたる満洲抗日戦争の幕開けである。

こうした泥沼の状況で、日本側は抗日闘争参加者を「匪賊」と呼び、武力による徹底的な殺戮の対象とする一方(七三一部隊による人体実験にも供された)、満洲国の支配の正当性を捏造するためのプロパガンダ戦にも力を入れた。その一環として、満洲事変における最大の激戦地だった長春の南嶺と寛城子は、満洲国建国の聖地として宣伝されることになる。早くも31年の年末には、南嶺で戦死した日本兵の「英霊」を称えるプロパガンダ映画『噫!南嶺三十八勇士』が製作されている。

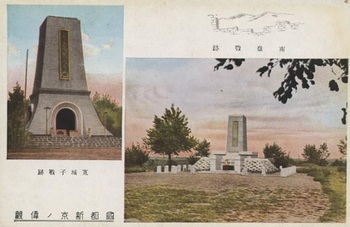

(『噫!南嶺三十八勇士』の宣伝絵葉書)

(『噫!南嶺三十八勇士』の宣伝絵葉書)

軍歌「噫!南嶺」でも「戦い済んで声限り 満州野に叫ぶ勝鬨に 見よ南嶺の空高く 夕日に映る日の御旗」と高唱された南嶺の地は、血塗られた色の夕日のイメージとともに当時の人びとの頭に刻み込まれた。

(絵葉書「南嶺で奮戦する倉本少佐」)

(絵葉書「南嶺で奮戦する倉本少佐」)

満洲建国を聖化する巡礼地として、南嶺と寛城子の戦跡には威圧的な記念碑が建てられた。満洲を永遠に中国から切り離して日本に従属させることを企図したモニュメントといえよう。それは、満洲事変および「匪賊討伐」戦(すなわち満洲抗日戦争)における日本・満洲国側の「英霊」を祀った「建国忠霊廟」(拙ブログ「「満洲国」の爪痕(1)――「靖国」としての建国忠霊廟」を参照)とともに、この人造国家の「国民」意識を発揚することを目的としたイデオロギー装置にほかならない。

(絵葉書「国都新京ノ偉観」左が寛城子戦跡記念碑、右が南嶺戦跡記念碑)

1945年8月の日本敗戦に伴う満洲国崩壊後、これらのモニュメントは中国の人びとによって徹底的に破壊された。満洲事変という歴史上まれにみる愚挙をきっかけに、以後十数年にわたって中国東北の大地にいったいどれだけ膨大な血が流されたのかを思うと、気が遠くなる。

南嶺戦跡の地は現在、富裕層向けの高層マンションが林立する地区となっている。満洲事変80周年の2011年9月18日、高層マンション群の谷間に、「長春南大営旧址陳列館」がオープンし、この地で関東軍と戦い敗れた中国東北軍砲兵第10団部の正門が復元された。陳列館は「九・一九長春抗戦史跡」として、日本の満洲侵略および抗日戦に関する説明パネルと遺物が多数展示されている。

(復元された中国東北軍砲兵第10団部の正門)

この南嶺の地で戦闘が行われてからちょうど84年目の今日9月19日未明、日本では安保法案が一部支配層によって強行的に成立させられた。それは、日本国の暴力装置が再び外国に殺し合いに行くことを「合法」化するものである。東アジアに悲劇の歴史が繰り返されることを、私たち民衆は何としても食い止めねばならない。

(南嶺大営の東北軍砲兵第10団部正門)

満洲事変の勃発前から、長春には「満鉄附属地」と呼ばれる、日本帝国の事実上の植民地域があった。その由来は1905年、日露戦争に勝利した日本が、ロシアから関東州(旅順・大連など遼東半島南端部)の租借権や、大連―長春間の鉄道とそれに付属する利権を譲渡されたことにある。翌年、植民経営の機関として南満州鉄道株式会社が設立され、鉄道の沿線用地および停車場のある市街地は「満鉄附属地」に編入され、日本帝国の重要な権益としてその行政権下に置かれた。満鉄附属地内では、日本領事が司法・外交権、関東都督府(関東州における日本の植民統治機関で、民政部と陸軍部から成る)が軍事・警察権、満鉄が行政権を握り、中国側の権力は一切及ばなかった。1919年、関東都督府の改組で陸軍部が独立した。これが関東軍だ。

長春では、満鉄の長春駅を中心に広大な満鉄附属地が設定され、これを守備するために関東軍および独立守備隊が駐屯していた。

(ピンク色の部分が長春の満鉄附属地。『長春偽満洲国那些事』吉林文史出版社、2011年、10頁より)

満洲事変勃発の直前には、関東軍第二師団第三旅団第四連隊の二個大隊と、独立守備隊の一個中隊合わせて1000人ほどの日本軍が長春にあり、これを警戒する南嶺大営および寛城子(二道溝)兵営の兵力合わせて6000余人の中国東北軍が、対峙していた。

1931年9月18日午後10時20分頃、奉天(現・瀋陽)郊外の柳条湖で満鉄線の線路が突然爆破された。中国東北部全土に軍事侵略を開始するための関東軍の謀略だった。この爆破を中国軍の仕業と偽った関東軍は、中国軍の最大拠点である奉天の北大営を奇襲してこれを制圧、まもなく奉天全市を占領下に置いた。

9月19日未明、長春の日本軍は南嶺大営と寛城子兵営の中国軍を奇襲、これに対して中国軍も激しく抵抗したが、激戦の末、日本軍はいずれも同日夕刻までに制圧した。半日の戦闘で、中国側の戦死者は約300人、日本側の戦死者は66人だった。

関東軍の独断専行による軍事行動に、陸軍中央も同調・協力し、朝鮮軍(植民地朝鮮に駐屯する日本陸軍)は関東軍の支援のために独断で越境して満洲に入った。関東軍は日本政府の「不拡大」方針を無視して占領地を拡大、11月には黒龍江省のチチハル、翌年2月にはハルビンを陥落させた。こうした既成事実を、やがて政府も追認するようになった。

こうして満洲全土の主要都市をほぼ制圧した関東軍は32年3月、傀儡国家「満洲国」の建国を宣言させ、長春はその国都として「新京」と改称された。だが、住民の意思と無関係に日本軍が勝手に「建国」させたこの「国家」は、支配の正当性がきわめていかがわしかった。中国東北軍の残存部隊は、農民・馬賊などを糾合して「救国軍」を結成、各地で激しい抵抗を継続させた。朝鮮人を多数含む満洲の共産主義者たちも、抗日武装闘争を開始して遊撃戦を繰り広げた。以後十数年にわたる満洲抗日戦争の幕開けである。

こうした泥沼の状況で、日本側は抗日闘争参加者を「匪賊」と呼び、武力による徹底的な殺戮の対象とする一方(七三一部隊による人体実験にも供された)、満洲国の支配の正当性を捏造するためのプロパガンダ戦にも力を入れた。その一環として、満洲事変における最大の激戦地だった長春の南嶺と寛城子は、満洲国建国の聖地として宣伝されることになる。早くも31年の年末には、南嶺で戦死した日本兵の「英霊」を称えるプロパガンダ映画『噫!南嶺三十八勇士』が製作されている。

(『噫!南嶺三十八勇士』の宣伝絵葉書)

(『噫!南嶺三十八勇士』の宣伝絵葉書)軍歌「噫!南嶺」でも「戦い済んで声限り 満州野に叫ぶ勝鬨に 見よ南嶺の空高く 夕日に映る日の御旗」と高唱された南嶺の地は、血塗られた色の夕日のイメージとともに当時の人びとの頭に刻み込まれた。

(絵葉書「南嶺で奮戦する倉本少佐」)

(絵葉書「南嶺で奮戦する倉本少佐」)満洲建国を聖化する巡礼地として、南嶺と寛城子の戦跡には威圧的な記念碑が建てられた。満洲を永遠に中国から切り離して日本に従属させることを企図したモニュメントといえよう。それは、満洲事変および「匪賊討伐」戦(すなわち満洲抗日戦争)における日本・満洲国側の「英霊」を祀った「建国忠霊廟」(拙ブログ「「満洲国」の爪痕(1)――「靖国」としての建国忠霊廟」を参照)とともに、この人造国家の「国民」意識を発揚することを目的としたイデオロギー装置にほかならない。

(絵葉書「国都新京ノ偉観」左が寛城子戦跡記念碑、右が南嶺戦跡記念碑)

1945年8月の日本敗戦に伴う満洲国崩壊後、これらのモニュメントは中国の人びとによって徹底的に破壊された。満洲事変という歴史上まれにみる愚挙をきっかけに、以後十数年にわたって中国東北の大地にいったいどれだけ膨大な血が流されたのかを思うと、気が遠くなる。

南嶺戦跡の地は現在、富裕層向けの高層マンションが林立する地区となっている。満洲事変80周年の2011年9月18日、高層マンション群の谷間に、「長春南大営旧址陳列館」がオープンし、この地で関東軍と戦い敗れた中国東北軍砲兵第10団部の正門が復元された。陳列館は「九・一九長春抗戦史跡」として、日本の満洲侵略および抗日戦に関する説明パネルと遺物が多数展示されている。

(復元された中国東北軍砲兵第10団部の正門)

この南嶺の地で戦闘が行われてからちょうど84年目の今日9月19日未明、日本では安保法案が一部支配層によって強行的に成立させられた。それは、日本国の暴力装置が再び外国に殺し合いに行くことを「合法」化するものである。東アジアに悲劇の歴史が繰り返されることを、私たち民衆は何としても食い止めねばならない。

2015-09-20 00:17

韓国人研究者・鄭玹汀さんに対する人権侵害問題――バッシングに加担する社会運動家・研究者・ジャーナリストたち [日本・現代社会]

6月18日、韓国人研究者の鄭玹汀さん(在日コリアンではありません)はご自身のfacebook上に、SEALDs(シールズ―自由と民主主義のための学生緊急行動)の声明文について問題を提起する批評文を載せました。その内容は、日本の戦争責任問題や歴史認識問題についてSEALDsの声明文の姿勢を問い、そこに垣間見られる若い世代のナショナリズムについて警鐘を鳴らしたものです。それは日本の社会運動に対し、外国人の視点からその問題点を客観的に指摘した、きわめて妥当な内容の批評でした。しかし、鄭さんがこの批評文をfacebook上に載せた直後から、多数のSEALDs支持者による一方的で猛烈なバッシングがツイッター等を通じて始まりました。それは鄭さんの文章に対する単なる批判ではなく、誹謗中傷・罵倒の限りをきわめ、彼女の全人格を根本的に否定するものでした。果ては名誉毀損や脅迫とおぼしき行為にまで至り、日本に住む外国人としての静謐な生活が実際に脅かされています。深刻な人権侵害といえるでしょう。

とりわけ問題なのは、「反レイシズム・アクション」を標榜するC.R.A.C.(旧レイシストをしばき隊)の事実上の主宰者である社会運動家の野間易通氏が、こうした外国人に対する人権侵害を助長する言動を執拗に続けていることです。野間氏は、鄭さんに対する人身攻撃を多数含むツイッター上の発言を収集して、まとめサイトを作成しました。SEALDsの一部支持者によって書かれたこれらの発言の中には、鄭さんに対する侮辱・脅迫および名誉毀損などの人権侵害に当たるおそれがきわめて濃厚なものが多数あります。野間氏は、鄭さんを「間抜け」と罵倒する題名をつけてそれらの発言をまとめることによって、外国人に対する人権侵害を批判するどころか支持を示す形で、広くネット上に流布し続けているのです。

社会運動家として自己の言説行為(まとめサイト作成なども含む)について、社会公衆に対し特に軽からぬ責任を負っている野間氏が本来なすべきことは、鄭さんに対する人権侵害がこれ以上拡散することを防ぐため、自分の作ったまとめサイトを即刻閉鎖することです。ところが野間氏は、「『社会運動家として』の責任上、まとめを閉鎖する可能性は一切なく、自らの意志をもって今後も意図的に公開しつづけます」と公言し、「鄭さんを罵倒するのが人権侵害でない」などと放言を続けています。

また深刻な問題として、複数の大学に関係する研究者が鄭さんへの人権侵害に積極的に加担していることです。今年の春から京都大学の研修員として研究をはじめた鄭さんに対して、同じ研究会に属するkztk_wtnb @am_not氏は、鄭さんの見解に対してなんら具体的・学術的な批判を展開することなく、「人文の研究者としての訓練を受けたかも怪しくなってしまった」、「研究者として人間としてもサイテー」、「馬鹿かと思う」、「歴史研究者として落第だ」などと、侮辱・名誉毀損的ツイートを繰り返し投げつけ、果ては「これから鄭玹汀さんに研究会で会う度に、彼女の論文だけを資料にして相当に捻じ曲がった曲解を施してやる」と脅迫的な言辞まで発しています。(なお、kztk_wtnb氏はなぜか最近アカウント名をzttnと変更しながら、ツイートの公開・非公開を繰り返し、現在氏のツイッターは非公開設定となっていますが、氏の鄭さんに対する上記の人権侵害発言は野間氏のまとめサイトを通じて、ネット上に今も流され続けています)。

研究者であるkztk_wtnb氏が、鄭さんの研究者としての信用を不当に失墜させる名誉毀損的ツイートを匿名で繰り返しているのは、法的問題である以前に、研究者倫理からしても深刻な問題です。匿名で鄭さんの研究業績に対し中傷を繰り返すkztk_wtnb氏の行為は、研究者として許されない卑劣かつ悪質なものです。しかもkztk_wtnb氏は、自分の所属や研究テーマについて推測可能なツイートを自ら流しておきながら、やたら匿名にこだわり、アカウント名をkztk_wtnbからzttnに変更するなど小細工を重ねつつ、自分の行った悪事がいざ露見しそうになると、被害者である鄭さんを逆に「人権侵害」者扱いするツイートを連投し、「鄭玹汀がFacebookで行った人権侵害とハラスメントの記録をまとめておきます」などと事実を捻じ曲げ、「鄭玹汀さんによる人権侵害とハラスメントの記録」と題するまとめサイトを作成するという、とんでもない名誉毀損的行為を繰り返しています。

また、同じくキリスト教研究者の上原潔氏も、SEALDsについての鄭さんの問題提起に対し、その具体的内容(戦争責任問題や歴史認識問題)はスルーしながら、「一方的なdis」、「思想研究者の非現実性」、「上から目線」などといった否定的言辞を繰り返し投げつけたあげく、「歴史研究者なんだから、それぐらい分かれよな」などと横柄な態度で鄭さんを罵倒するに至っています。さらに、上原潔氏は鄭さんと面識がないにもかかわらず、「直接会って、説明したい」、「直接会う機会もあるかもしれませんので、そのときに話したい」、「会ったときに話せばいい」など、〈直接会う〉ことに異常にこだわるツイートを連投しています。面識のない鄭さんに対して否定的言辞を投げつけ、罵倒までしておきながら、〈直接会う〉云々と繰り返すことが、外国人女性である鄭さんに深刻な威嚇・脅迫的な効果を与えることは明白で、そうした効果を上原潔氏自身も認識していたらしきことは「喧嘩リア凸と思われたのだろうか」という発言からも分かります。

その後も7月27日に上原潔氏は、SEALDsに関して学生と研究者を比較する他の人のツイートを引きながら、「学者は負けすぎ。言いたい放題言って、ちょっと批判されると、人権侵害だなんだと騒ぎ立て、同僚や取り巻きに慰められて安心してる。あまりに情けない…。」などと発言しています。SEALDsに対する批評文をめぐる人権侵害の被害を訴えているのが鄭さんにほかならないことは、『週刊金曜日』(7月17日号)の記事にも出ているように、関係者には周知のことです。しかも、上原氏自身が行った鄭さんに対する人権侵害的行為の問題性は、かねてから指摘されているのです。したがって、上記の上原潔氏の発言が、自己保身を目的とする、鄭さん個人に対する印象操作および中傷行為にほかならないのは明白です。

しかし、この上原氏のよる中傷行為について鄭さんがFB上で指摘すると、上原氏は「学者一般の話であって個人攻撃でもなんでもない」などと不誠実な言い逃れをしたあげく、「あの人は、傷ついたプライドを、誰かを吊るし上げて、叩き潰すことで快復させようとしてる」などと鄭さんに対する中傷攻撃を行っています。しかも上原氏は、「周りの人たちは、新左翼系とか昔の活動家」などと、鄭さんがあたかも「新左翼」の関係者であるかのようにほのめかしています。野間氏も同様のほのめかしをしていますが、そもそも日本における政治的権利をなんら認められていない外国人研究者である鄭さんは、日本のいかなる政治団体にも関係していないのです。上原氏や野間氏のこうしたツイートは、特別永住者(在日コリアン)よりもいっそう政治的権利を制限された立場に置かれている外国人の鄭さんに対して、深刻な社会的損失を与えかねない悪質きわまるものといえるでしょう。

そのほか、SEALDsの声明文を批評した私に対して罵倒や中傷を繰り返している大学非常勤講師で社会運動家の木下ちがや氏(政治学)もまた、「なんだかんだで文句つけるしか能がない鄭玹汀さん、大田英昭さんと、国会前にちゃんとくる大沢真里さん、山口二郎さんで決着ついたね」(6月26日)などと、私と並べて鄭さんに対する誹謗を行っています。ここで木下ちがや氏は、私が中国の大学に勤務していることと、鄭さんが政治的権利のない外国人であることを知りつつ、私たちの研究者としての信用を失墜させることを目的として、私たちが6月26日の国会前デモに参加していないという当然の事実について、それに参加した日本人学者と比較して貶めるという、悪質な印象操作を行っているわけです。

そもそもSEALDsに対する鄭さんの問題提起について、木下ちがや氏は研究者として責任ある批評を公にしているのでしょうか。日本の戦争責任・歴史認識問題や社会運動内のナショナリズムをめぐって韓国人の鄭さんが提起した問題に対し、日本人の政治学研究者かつ社会運動家としてSEALDsにも関わっている木下氏は、誠実に応答する義務があるはずです。ところが木下氏は、そうした当然の義務を怠るばかりか、「文句をつけるしか能がない鄭玹汀さん」などと実名を挙げて誹謗中傷を行っています。そもそも、鄭さんに対する人権侵害的バッシングが進行中であることを知りながら、その尻馬に乗って外国人への人権侵害を助長する発言を意図的に垂れ流す木下ちがや氏の行為の問題は、厳しく追及されるべきでしょう。

鄭玹汀さんに対する人権侵害にはさらにジャーナリズムも加担しています。『週刊金曜日』7月17日号(40~41頁)に掲載された、「SEALDsの見解をめぐりウェブ上で起きた批判と反論の応酬」と題する岩本太郎氏の記事は、SEALDsの支持者たちによって鄭さんに対する一方的なバッシングが行われたという事実を伏せ、さらに鄭さんの問題提起の主要部分である日本の戦争責任や歴史認識問題には触れず、批評文の一部の表現を恣意的に取り上げることによって、結果的に鄭さんに対する人権侵害の片棒を担いでいます。

外国人への人権侵害を助長するこうした記事が『週刊金曜日』に掲載されたことに対して、私を含む多くの市民が同誌編集部に抗議しました。私たちの抗議に対する回答が同誌8月7日号(66頁)に掲載されましたが、その内容はきわめて不誠実なものでした。回答文は、「小誌はもとよりあらゆる差別に反対しており、それを助長する意図はありません」と弁明し、私たちの抗議を「誤読」だと決めつけたのです。どこがどのように「誤読」なのかを具体的に説明することもなく。

そもそも『週刊金曜日』に対して私たちが問うているのは、加害の「意図」の有無などではなく、岩本氏の記事が結果的に外国人に対する人権侵害を助長している「事実」に対する編集部の「責任」なのです。被害者から自分自身の加害責任を追及されると、それは「誤読」だと被害者に責任を転嫁しさえする『週刊金曜日』編集部の態度は、ジャーナリズムとしていかがなものでしょうか。

社会正義の実現のために実践行動を行う社会運動家や、学術的真理の追究を使命とする大学研究者や、真実の究明と伝達を本分とするジャーナリズムは、自らの言論に対して、一般人よりもはるかに厳しい社会的責任を負っています。そうした社会運動家・研究者・ジャーナリストが、外国人研究者の問題提起に対して誠実な応答を怠り、あまつさえ人権侵害的バッシングに積極的に加担したり助長したりするという醜悪な光景が、私たちの眼前で展開されているのです。

鄭さんへの人権侵害的バッシングに加担する人たちは、安倍政権の戦争法案を批判するSEALDsの運動に何らかの形で参加あるいは共感しており、自分は正義の側にいると思い込んでいるふしがあります。安倍政権の戦争法案を阻止することが、日本社会の将来の平和にとって喫緊の課題であることは言うまでもありません。しかし、SEALDsに対し貴重な問題提起をした鄭さんを、自分たちが参加あるいは共感する運動にとって目障りな「敵」とみなして、彼女に打撃を与えることを正義だと信じ込んでいるらしき彼らの発想には、どこか恐ろしいものがあると私は感じます。鄭さんへの人権侵害的バッシングに加わっている人びとが、国家権力の手先や極右勢力ではなくて、安倍政権に批判的な社会運動家・研究者・ジャーナリストたちであるという事実に、私は驚愕させられます。

自分たちが正義と考える政治目的を実現するために、善良な市民(ましてや外国人)の人権を暴力的に蹂躙することも辞さない、といった雰囲気が日本の社会運動に広がってゆくならば、それはこの社会の民主主義を根元からやせ細らせ、腐食させてゆくことになるでしょう。それは、ある種のファシズムを日本社会に呼び込むことにつながりかねません。いまも進行している鄭さんへの人権侵害事件は、こうした事態の不吉な前兆であると、私は考えます。

この事件は、戦争法案阻止という「大事」の前の無視すべき「些事」などでは、決してありません。鄭さんに対する人権侵害を私たちが放置したり、眉をひそめるだけで通り過ぎたりするならば、日本の社会運動の内部に安倍政権と相似形の反民主主義勢力をのさばらせ、誰も予想しない深刻な結果をもたらしかねません。日本の社会運動は今、重大な分岐点に立っているのではないでしょうか。この事件を見過ごすことなく、鄭さんの人権をすみやかに回復させることは、日本の社会運動の健全な発展を願う私たちの義務であり、また東アジア諸民衆とともに平和的に生存することを希望する私たちの責任であると考えます。

なお、こうした問題意識のもとにfacebookの公開グループ「鄭玹汀さんの問題提起を受け止め、不当なバッシング・人権侵害を許さない会」が8月16日に発足し、359人の方が問題を共有してメンバーに加わっています(8月19日0時32分現在)。

-----------------------------------------------

【追記】 FBグループ「鄭玹汀さんの問題提起を受け止め、不当なバッシング・人権侵害を許さない会」は20日、「社会運動上の人権侵害を許さない」に名称を変更しました。

とりわけ問題なのは、「反レイシズム・アクション」を標榜するC.R.A.C.(旧レイシストをしばき隊)の事実上の主宰者である社会運動家の野間易通氏が、こうした外国人に対する人権侵害を助長する言動を執拗に続けていることです。野間氏は、鄭さんに対する人身攻撃を多数含むツイッター上の発言を収集して、まとめサイトを作成しました。SEALDsの一部支持者によって書かれたこれらの発言の中には、鄭さんに対する侮辱・脅迫および名誉毀損などの人権侵害に当たるおそれがきわめて濃厚なものが多数あります。野間氏は、鄭さんを「間抜け」と罵倒する題名をつけてそれらの発言をまとめることによって、外国人に対する人権侵害を批判するどころか支持を示す形で、広くネット上に流布し続けているのです。

社会運動家として自己の言説行為(まとめサイト作成なども含む)について、社会公衆に対し特に軽からぬ責任を負っている野間氏が本来なすべきことは、鄭さんに対する人権侵害がこれ以上拡散することを防ぐため、自分の作ったまとめサイトを即刻閉鎖することです。ところが野間氏は、「『社会運動家として』の責任上、まとめを閉鎖する可能性は一切なく、自らの意志をもって今後も意図的に公開しつづけます」と公言し、「鄭さんを罵倒するのが人権侵害でない」などと放言を続けています。

また深刻な問題として、複数の大学に関係する研究者が鄭さんへの人権侵害に積極的に加担していることです。今年の春から京都大学の研修員として研究をはじめた鄭さんに対して、同じ研究会に属するkztk_wtnb @am_not氏は、鄭さんの見解に対してなんら具体的・学術的な批判を展開することなく、「人文の研究者としての訓練を受けたかも怪しくなってしまった」、「研究者として人間としてもサイテー」、「馬鹿かと思う」、「歴史研究者として落第だ」などと、侮辱・名誉毀損的ツイートを繰り返し投げつけ、果ては「これから鄭玹汀さんに研究会で会う度に、彼女の論文だけを資料にして相当に捻じ曲がった曲解を施してやる」と脅迫的な言辞まで発しています。(なお、kztk_wtnb氏はなぜか最近アカウント名をzttnと変更しながら、ツイートの公開・非公開を繰り返し、現在氏のツイッターは非公開設定となっていますが、氏の鄭さんに対する上記の人権侵害発言は野間氏のまとめサイトを通じて、ネット上に今も流され続けています)。