クロポトキン『相互扶助論』と近代日本 [日本・近代史]

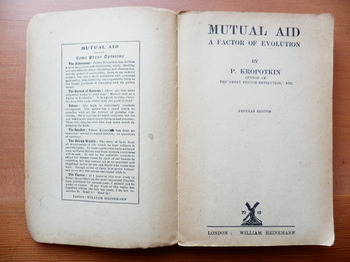

昨日、神保町の古本屋の店頭に、赤茶けたクロポトキンの『相互扶助論』(P. Kropotkin, Mutual Aid)の英語版(1919年刊)を見つけた。百円で購入。

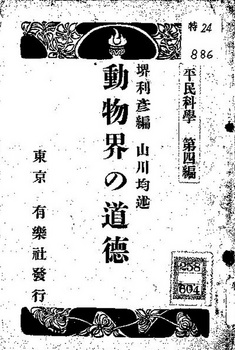

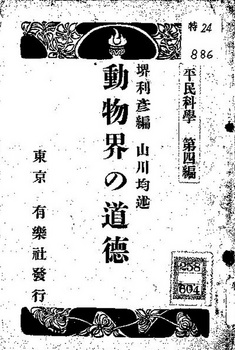

『相互扶助論』は、クロポトキンがイギリス亡命中の1902年にロンドンで初版が刊行。たちまち反響を呼んで版を重ね、世界各国の社会主義者・アナーキストに大きな影響を与えた。日本では、クロポトキンと文通していた幸徳秋水が本書の翻訳に着手したものの、病を得たため山川均に交代して翻訳が続行された。その間「屋上演説事件」(1908年1月)で検挙された山川は、巣鴨監獄の中で第1・2章の翻訳を完成させ、出獄後の1908年6月に『動物界の道徳』と題してシリーズ「平民科学」の第四編として有楽社から出版した。

(国立国会図書館近代デジタルライブラリーより http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/832768/73)

この「平民科学」シリーズの序文に編者の堺利彦は次のように書いている。「科学に平民科学と貴族科学若しくは富豪科学との別を立てる訳は無い。然〔しか〕し今の世では、学問は殆んど富豪貴族の独占となるべき勢ひである。…(中略)…既に斯〔か〕くの如くなれば、彼等の科学には必ず階級的偏見が混じて居る。科学の真髄は固より一様に平民と貴族と富豪とに通ずべき者であるが、只だ其の実際の応用に至つては、或は故意に、或は不知不識〔しらずしらず〕に、枉〔ま〕げて自己階級の利益を計る事になる。…(中略)…そこで平民には平民の科学が必要である。平民は如何なる場合にも自ら考へて独立の判断を為す必要がある。」

こうした観点から編纂された「平民科学」シリーズには、山川によるクロポトキンの『相互扶助論』の抄訳のほか、エンゲルスの『家族・私有財産・国家の起源』(1884年)のうち国家論を除く部分が堺利彦の訳で『男女関係の進化』と題して、シリーズの第三編として刊行されている(1908年)。当時の官憲によって最も危険な思想として厳しく取り締まられていた無政府主義や社会主義の主要著作をいかにして合法的に世に送り出すか、当時の人びとの苦心のあとが偲ばれる。

だが、「平民科学」シリーズの出版直後の1908年6月、堺・山川・大杉栄・荒畑寒村ら十六名が検挙され、うち十二名に重禁錮一年から二年半の判決が下った(赤旗事件)。社会主義者・無政府主義者ら二十四名に死刑判決が下され、うち十二名が処刑された「大逆事件」の大弾圧が始まるのは、その二年後である。

大逆事件という弾圧の嵐を「縊り残され」て生き延びた大杉栄は1915年の秋、東京の丸善の店頭にクロポトキンの Mutual Aidが売られているのを見たという(「動物界の相互扶助」『新小説』1915年10月)。丸善に置かれていたのは同年の初めにロンドンで刊行された廉価な普及版であったが、昨日私が神保町で百円で買ったMutual Aidはその二刷(1919年)なので、丸善で大杉が手に取ったのとほぼ同じ体裁のものと思われる。

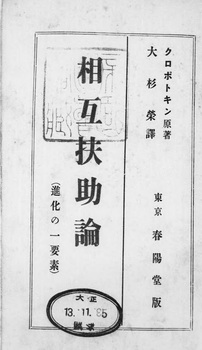

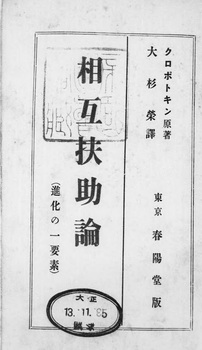

大杉はこれを全訳し、『相互扶助論』と題して1917年10月に春陽堂から刊行した。この訳書も日本の読書界に非常な反響を呼んだようで、大杉が関東大震災で憲兵隊に虐殺された翌年の1924年6月には31版を重ねている。

(国立国会図書館近代デジタルライブラリーより http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/979698)

1920年前後は、日本社会でアナーキズム思想が最も勢力を得た時期だ。同年、コミンテルンの密使からの要請で、上海で開かれた極東社会主義者大会に出席したのは大杉だったし、同年末に結成された日本社会主義同盟でも、アナーキストの勢力はマルクス主義者のそれと肩を並べていた(両者は未分化でもあった)。

そのころ、アナーキズムへの関心はアカデミズムにも広がっていた。東京帝国大学経済学部の紀要『経済学雑誌』の創刊号(1920年1月)には助教授森戸辰男の「クロポトキンの社会思想の研究」が掲載され、無政府共産の革命思想が紹介された。なお、森戸のこの論文は「国権の変更と国法の廃絶を企図」したと官憲によって断定され、森戸自身も新聞紙法の「朝憲紊乱」の罪で起訴されて、大審院で禁固3カ月の有罪判決が確定した(森戸事件)。大学における学問の自由を日本国家が蹂躙した一例として、忘れてはならない事件である。

おそらく1920年前後の無政府主義の華やかなりし頃、この列島社会の誰かが購入し、大震災・戦災さらには戦後の変転をもくぐりぬけ、何の因果か昨日たった百円で私の手に落ちたMutual Aid 。その赤茶けた頁をめくるたびに、古い紙の匂いとともにさまざまな感慨にとらわれる。

最後に、クロポトキンの『相互扶助論』の結論を大杉栄の訳文で引いておきたい(クロポトキン原著、大杉栄訳『相互扶助論』〔春陽堂、1917年(第31版、1924年)〕405~406頁)。

-----------------------------(引用はじめ)

相互扶助は、氏から氏族に、氏族の聯合に、民族に、そして遂に少なくとも理想の上にだけは全人類にまで拡張した。同時に又此の原則は精煉された。

原始仏教や、原始キリスト教や、或る回々教先達の文学や、宗教改革の初期の運動や、殊に又十八世紀及十九世紀に於ける合理的又は哲学的運動に於ては、復讐の観念や、『正当の報ひ』と云ふ観念、即ち善に報ゆるに善、悪に報ゆるに悪と云ふ観念を全く放棄する事が益々強く確かめられて来てゐる。『損害に対して復讐しない』と云ふ、又は隣人から受けようと思ふよりも多く与へると云ふ、より高尚な観念が、公平とか公正とか又は正義とか云ふ単純な観念よりももつと優れた、且つもつと幸福に導く原則、本当の道徳原則である、と主張されて来た。

そして人は、愛と云ふ常に個人的な若しくはたかだか氏族的なものによつてではなく、自分が一切の人類と一つのものであると云ふ意義に訴へて、其の意義によつて自分の行為を導かれるようになつて来た。

斯くして吾々は、人類進化の最初にまで遡る事の出来る相互扶助の実行の中に吾々の倫理観念の疑ふべからざる確実な起原を見出すのである。そして吾々は、人類の道徳的進歩に於ては、相互闘争よりも此の相互扶助の方が主役を勤めてゐると断言する事が出来るのである。そして又吾々は、此の相互扶助が今日猶広く拡がってゐると云ふ事に、吾々人類の更に高尚な進化の最善の保障を見出すのである。

-----------------------------(引用おわり。なお段落の区切りは引用者による)

『相互扶助論』は、クロポトキンがイギリス亡命中の1902年にロンドンで初版が刊行。たちまち反響を呼んで版を重ね、世界各国の社会主義者・アナーキストに大きな影響を与えた。日本では、クロポトキンと文通していた幸徳秋水が本書の翻訳に着手したものの、病を得たため山川均に交代して翻訳が続行された。その間「屋上演説事件」(1908年1月)で検挙された山川は、巣鴨監獄の中で第1・2章の翻訳を完成させ、出獄後の1908年6月に『動物界の道徳』と題してシリーズ「平民科学」の第四編として有楽社から出版した。

(国立国会図書館近代デジタルライブラリーより http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/832768/73)

この「平民科学」シリーズの序文に編者の堺利彦は次のように書いている。「科学に平民科学と貴族科学若しくは富豪科学との別を立てる訳は無い。然〔しか〕し今の世では、学問は殆んど富豪貴族の独占となるべき勢ひである。…(中略)…既に斯〔か〕くの如くなれば、彼等の科学には必ず階級的偏見が混じて居る。科学の真髄は固より一様に平民と貴族と富豪とに通ずべき者であるが、只だ其の実際の応用に至つては、或は故意に、或は不知不識〔しらずしらず〕に、枉〔ま〕げて自己階級の利益を計る事になる。…(中略)…そこで平民には平民の科学が必要である。平民は如何なる場合にも自ら考へて独立の判断を為す必要がある。」

こうした観点から編纂された「平民科学」シリーズには、山川によるクロポトキンの『相互扶助論』の抄訳のほか、エンゲルスの『家族・私有財産・国家の起源』(1884年)のうち国家論を除く部分が堺利彦の訳で『男女関係の進化』と題して、シリーズの第三編として刊行されている(1908年)。当時の官憲によって最も危険な思想として厳しく取り締まられていた無政府主義や社会主義の主要著作をいかにして合法的に世に送り出すか、当時の人びとの苦心のあとが偲ばれる。

だが、「平民科学」シリーズの出版直後の1908年6月、堺・山川・大杉栄・荒畑寒村ら十六名が検挙され、うち十二名に重禁錮一年から二年半の判決が下った(赤旗事件)。社会主義者・無政府主義者ら二十四名に死刑判決が下され、うち十二名が処刑された「大逆事件」の大弾圧が始まるのは、その二年後である。

大逆事件という弾圧の嵐を「縊り残され」て生き延びた大杉栄は1915年の秋、東京の丸善の店頭にクロポトキンの Mutual Aidが売られているのを見たという(「動物界の相互扶助」『新小説』1915年10月)。丸善に置かれていたのは同年の初めにロンドンで刊行された廉価な普及版であったが、昨日私が神保町で百円で買ったMutual Aidはその二刷(1919年)なので、丸善で大杉が手に取ったのとほぼ同じ体裁のものと思われる。

大杉はこれを全訳し、『相互扶助論』と題して1917年10月に春陽堂から刊行した。この訳書も日本の読書界に非常な反響を呼んだようで、大杉が関東大震災で憲兵隊に虐殺された翌年の1924年6月には31版を重ねている。

(国立国会図書館近代デジタルライブラリーより http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/979698)

1920年前後は、日本社会でアナーキズム思想が最も勢力を得た時期だ。同年、コミンテルンの密使からの要請で、上海で開かれた極東社会主義者大会に出席したのは大杉だったし、同年末に結成された日本社会主義同盟でも、アナーキストの勢力はマルクス主義者のそれと肩を並べていた(両者は未分化でもあった)。

そのころ、アナーキズムへの関心はアカデミズムにも広がっていた。東京帝国大学経済学部の紀要『経済学雑誌』の創刊号(1920年1月)には助教授森戸辰男の「クロポトキンの社会思想の研究」が掲載され、無政府共産の革命思想が紹介された。なお、森戸のこの論文は「国権の変更と国法の廃絶を企図」したと官憲によって断定され、森戸自身も新聞紙法の「朝憲紊乱」の罪で起訴されて、大審院で禁固3カ月の有罪判決が確定した(森戸事件)。大学における学問の自由を日本国家が蹂躙した一例として、忘れてはならない事件である。

おそらく1920年前後の無政府主義の華やかなりし頃、この列島社会の誰かが購入し、大震災・戦災さらには戦後の変転をもくぐりぬけ、何の因果か昨日たった百円で私の手に落ちたMutual Aid 。その赤茶けた頁をめくるたびに、古い紙の匂いとともにさまざまな感慨にとらわれる。

最後に、クロポトキンの『相互扶助論』の結論を大杉栄の訳文で引いておきたい(クロポトキン原著、大杉栄訳『相互扶助論』〔春陽堂、1917年(第31版、1924年)〕405~406頁)。

-----------------------------(引用はじめ)

相互扶助は、氏から氏族に、氏族の聯合に、民族に、そして遂に少なくとも理想の上にだけは全人類にまで拡張した。同時に又此の原則は精煉された。

原始仏教や、原始キリスト教や、或る回々教先達の文学や、宗教改革の初期の運動や、殊に又十八世紀及十九世紀に於ける合理的又は哲学的運動に於ては、復讐の観念や、『正当の報ひ』と云ふ観念、即ち善に報ゆるに善、悪に報ゆるに悪と云ふ観念を全く放棄する事が益々強く確かめられて来てゐる。『損害に対して復讐しない』と云ふ、又は隣人から受けようと思ふよりも多く与へると云ふ、より高尚な観念が、公平とか公正とか又は正義とか云ふ単純な観念よりももつと優れた、且つもつと幸福に導く原則、本当の道徳原則である、と主張されて来た。

そして人は、愛と云ふ常に個人的な若しくはたかだか氏族的なものによつてではなく、自分が一切の人類と一つのものであると云ふ意義に訴へて、其の意義によつて自分の行為を導かれるようになつて来た。

斯くして吾々は、人類進化の最初にまで遡る事の出来る相互扶助の実行の中に吾々の倫理観念の疑ふべからざる確実な起原を見出すのである。そして吾々は、人類の道徳的進歩に於ては、相互闘争よりも此の相互扶助の方が主役を勤めてゐると断言する事が出来るのである。そして又吾々は、此の相互扶助が今日猶広く拡がってゐると云ふ事に、吾々人類の更に高尚な進化の最善の保障を見出すのである。

-----------------------------(引用おわり。なお段落の区切りは引用者による)

2015-08-09 23:42

天皇の「おことば」と立憲主義 [日本・近代史]

明仁氏の名で発表された新年所感が、FB上でちょっとした論議の的になっている。それにしても、今の日本社会のあり方に対して一見批判的なポーズを示す人が、天皇の「おことば」なるものに自分の意見を忖度して欣喜雀躍する姿は、毎度のことながらうんざりさせられる。こうした現象の問題点については、以前池澤夏樹氏について論じたことがあるので、ここには繰り返さない。

民衆を抑圧する日本政府と違って天皇は民衆の側に寄り添っているはずだという空想、天皇こそ世直しの旗手だといった妄想は、明治初年から現在まで日本社会に根強いやっかいな観念だ。こうした観念は、より良い方向へ社会を変革するために何の役にも立たなかったばかりか、日本社会の民主化を阻害し、日本帝国のアジア侵略を草の根で支えるイデオロギー的な役割さえ果たした。

1901年の暮れ、議会開院式に出席した帰途の睦仁(明治天皇)の騎馬車列に、田中正造が直訴を行い、足尾鉱毒被害民の救済を嘆願した。「草莽ノ微臣田中正造、誠恐誠惶頓首頓首謹テ奏ス」で始まる美文の直訴状を執筆したのは、新進気鋭の批判的ジャーナリストであった幸徳秋水。その内容は、「列聖ノ余烈ヲ紹ギ、徳四海ニ溢レ、威八紘ニ展ブ」る「陛下」に対して、鉱毒問題に無為無策の政府当局を非難・告発し、どうか自らの「赤子」を御救いくだされ、と天皇の「深仁深慈」にすがりつくものだった。

こうした田中の直訴が、許すべからざる不敬行為なのか、はたまた忠良なる臣の掬すべき衷心より出た義挙なのか、喧々たる論議を呼び起こした。こうした騒ぎは、一昨年に山本太郎参院議員の「直訴」をめぐっても繰り広げられたように、日本社会におなじみのものだ。

この騒ぎの渦中、幸徳は「至仁至慈の皇室を奉戴」する日本国民が「天皇陛下に直訴せんと欲するに至ること、まことに日本帝国臣民の至情」であると述べて、田中の直訴を自画自賛した(「臣民の請願権(田中正造の直訴に就て)」『万朝報』1901年12月12日)。そのころの幸徳は、「憲法は軽からざるに非ず、然れども勅語は更に重きなり」と、天皇の「おことば」を憲法より上に置くという天皇主義者だったのだ(「勅言下る」『万朝報』1901年3月15日)。

当時ありふれていたこのような天皇主義を、正面から厳しく批判した人がいた。木下尚江だ。木下は田中正造を深く敬愛していたが、直訴という行為だけは容赦しなかった。木下はいう、田中の直訴は「立憲政治の為めに一大非事」である。なぜなら、「帝王に向て直訴するは、是れ一面に於て帝王の直接干渉を誘導する所以にして、是れ立憲国共通の原則に違犯し、又た最も危険の事態」であるからだ、と(「社会悔悟の色」『六合雑誌』1902年1月)。政治権力、とりわけ天皇制権力が恣意的に行使される余地を許さないという、立憲主義の原則に立った決意が、彼の言葉にはっきりと表れている。そもそも木下は、天皇を神聖不可侵としつつ絶大な大権を与えた明治憲法体制では、真正な立憲政治を実現できないと考えていた。演説会での彼の舌鋒は、おのずとこうした「国体」問題にも及んだ。

幸徳と木下は社会主義の同志だったが、国体=天皇制問題をめぐり意見が一致しなかった。幸徳は、「二千五百年一系の皇統」に基づく「国体」と社会主義とは矛盾なく調和すると信じていたのだ(「社会主義と国体」『六合雑誌』1902年11月)。その幸徳は、しばしば「国体」に触れる発言をする木下を次のように叱りつけたという。「君、社会主義の主張は、経済組織の改革ぢやないか。国体にも政体にも関係は無い。君のやうな男があるために、「社会主義」が世間から誤解される。非常に迷惑だ」、と(木下尚江『神 人間 自由』中央公論社、1934年)。

このように社会主義者にまで浸潤していた天皇主義に対して、木下は憤怒の激語をもらした。「日本の識者が社会党に恐るゝ所はその純白の民主主義に在り。しかれども彼等が目して最も猛悪なる兇漢と指す社会党員すら、一たび諸君の前に立つ時は、「否な、我等は只だ経済的平等を希望するに過ぎず」と汲々弁疏するに非ずや。日本の識者と権力者とが社会党を目して君主政治の顚覆者とするに拘らず、社会党自身は却て之を以て己等を誣ふる者と憤激す。看よ、日本の何処に君主政治を否定する所の思想あり熱情ありや。」(「革命の無縁国」『新紀元』1906年9月10日)。

こうした木下の警告を受け入れたのかどうかは分からないが、田中正造も幸徳秋水もその天皇主義的な観念をまもなく払拭していった。田中は二度と上からの御慈悲にすがることなく、渡良瀬の農民とともに抵抗する道を選び、幸徳はアナーキズムの道を歩みはじめる。

だが一般には、百年前の木下の警告はまもなく忘れられ、その剛直な立憲主義に基づく天皇制批判の思想はついに日本社会に根付かなかった。立憲主義の原則すら無視して天皇にすがりつく「リベラル」は今も後を絶たない。

例えば内田樹氏は、「天皇陛下の政治的判断力への国民的な信頼」を説き、「今国民の多くは天皇の『国政についての個人的意見』を知りたがっており、できることならそれが実現されることを願っている。それは自己利益よりも『国民の安寧』を優先的に配慮している『公人』が他に見当たらないからである。私たちはその事実をもっと厳粛に受け止めるべきだろう」などと発言している(『AERA』2013年11月18日、雁屋哲氏のブログ「内田先生ご乱心、いや本心か」より重引)。日本国憲法の第三条「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」、第四条「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」に挑戦する、危険な非立憲的発想といわざるを得ない。

この内田氏の発言について、雁屋哲氏は上のブログで次のように批判している。「こうして、〔内田〕氏の文章を書き写すだけで、私は体の奥底から吐き気というか、脊髄の中に強酸を注入されたらかくもあらんかという、死んだ方が良いようないやな気持ちがこみ上げてきて、正気を失いそうになる。氏はこんなことを本気で書いているのだろうか。国政についての個人的意見を天皇に聞いて、どうするのか。・・・(中略)・・・突き詰めれば天皇の言葉通りに国政を進めようと言うことになる。このような言葉は、以前に聞いたことがある。2.26事件の青年将校たちが同じことを言っていた。内田氏の言うことは、青年将校たちが希望した「天皇親裁」と同じではないか」。けだし正当な批判だと私は思う。

民衆を抑圧する日本政府と違って天皇は民衆の側に寄り添っているはずだという空想、天皇こそ世直しの旗手だといった妄想は、明治初年から現在まで日本社会に根強いやっかいな観念だ。こうした観念は、より良い方向へ社会を変革するために何の役にも立たなかったばかりか、日本社会の民主化を阻害し、日本帝国のアジア侵略を草の根で支えるイデオロギー的な役割さえ果たした。

1901年の暮れ、議会開院式に出席した帰途の睦仁(明治天皇)の騎馬車列に、田中正造が直訴を行い、足尾鉱毒被害民の救済を嘆願した。「草莽ノ微臣田中正造、誠恐誠惶頓首頓首謹テ奏ス」で始まる美文の直訴状を執筆したのは、新進気鋭の批判的ジャーナリストであった幸徳秋水。その内容は、「列聖ノ余烈ヲ紹ギ、徳四海ニ溢レ、威八紘ニ展ブ」る「陛下」に対して、鉱毒問題に無為無策の政府当局を非難・告発し、どうか自らの「赤子」を御救いくだされ、と天皇の「深仁深慈」にすがりつくものだった。

こうした田中の直訴が、許すべからざる不敬行為なのか、はたまた忠良なる臣の掬すべき衷心より出た義挙なのか、喧々たる論議を呼び起こした。こうした騒ぎは、一昨年に山本太郎参院議員の「直訴」をめぐっても繰り広げられたように、日本社会におなじみのものだ。

この騒ぎの渦中、幸徳は「至仁至慈の皇室を奉戴」する日本国民が「天皇陛下に直訴せんと欲するに至ること、まことに日本帝国臣民の至情」であると述べて、田中の直訴を自画自賛した(「臣民の請願権(田中正造の直訴に就て)」『万朝報』1901年12月12日)。そのころの幸徳は、「憲法は軽からざるに非ず、然れども勅語は更に重きなり」と、天皇の「おことば」を憲法より上に置くという天皇主義者だったのだ(「勅言下る」『万朝報』1901年3月15日)。

当時ありふれていたこのような天皇主義を、正面から厳しく批判した人がいた。木下尚江だ。木下は田中正造を深く敬愛していたが、直訴という行為だけは容赦しなかった。木下はいう、田中の直訴は「立憲政治の為めに一大非事」である。なぜなら、「帝王に向て直訴するは、是れ一面に於て帝王の直接干渉を誘導する所以にして、是れ立憲国共通の原則に違犯し、又た最も危険の事態」であるからだ、と(「社会悔悟の色」『六合雑誌』1902年1月)。政治権力、とりわけ天皇制権力が恣意的に行使される余地を許さないという、立憲主義の原則に立った決意が、彼の言葉にはっきりと表れている。そもそも木下は、天皇を神聖不可侵としつつ絶大な大権を与えた明治憲法体制では、真正な立憲政治を実現できないと考えていた。演説会での彼の舌鋒は、おのずとこうした「国体」問題にも及んだ。

幸徳と木下は社会主義の同志だったが、国体=天皇制問題をめぐり意見が一致しなかった。幸徳は、「二千五百年一系の皇統」に基づく「国体」と社会主義とは矛盾なく調和すると信じていたのだ(「社会主義と国体」『六合雑誌』1902年11月)。その幸徳は、しばしば「国体」に触れる発言をする木下を次のように叱りつけたという。「君、社会主義の主張は、経済組織の改革ぢやないか。国体にも政体にも関係は無い。君のやうな男があるために、「社会主義」が世間から誤解される。非常に迷惑だ」、と(木下尚江『神 人間 自由』中央公論社、1934年)。

このように社会主義者にまで浸潤していた天皇主義に対して、木下は憤怒の激語をもらした。「日本の識者が社会党に恐るゝ所はその純白の民主主義に在り。しかれども彼等が目して最も猛悪なる兇漢と指す社会党員すら、一たび諸君の前に立つ時は、「否な、我等は只だ経済的平等を希望するに過ぎず」と汲々弁疏するに非ずや。日本の識者と権力者とが社会党を目して君主政治の顚覆者とするに拘らず、社会党自身は却て之を以て己等を誣ふる者と憤激す。看よ、日本の何処に君主政治を否定する所の思想あり熱情ありや。」(「革命の無縁国」『新紀元』1906年9月10日)。

こうした木下の警告を受け入れたのかどうかは分からないが、田中正造も幸徳秋水もその天皇主義的な観念をまもなく払拭していった。田中は二度と上からの御慈悲にすがることなく、渡良瀬の農民とともに抵抗する道を選び、幸徳はアナーキズムの道を歩みはじめる。

だが一般には、百年前の木下の警告はまもなく忘れられ、その剛直な立憲主義に基づく天皇制批判の思想はついに日本社会に根付かなかった。立憲主義の原則すら無視して天皇にすがりつく「リベラル」は今も後を絶たない。

例えば内田樹氏は、「天皇陛下の政治的判断力への国民的な信頼」を説き、「今国民の多くは天皇の『国政についての個人的意見』を知りたがっており、できることならそれが実現されることを願っている。それは自己利益よりも『国民の安寧』を優先的に配慮している『公人』が他に見当たらないからである。私たちはその事実をもっと厳粛に受け止めるべきだろう」などと発言している(『AERA』2013年11月18日、雁屋哲氏のブログ「内田先生ご乱心、いや本心か」より重引)。日本国憲法の第三条「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」、第四条「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」に挑戦する、危険な非立憲的発想といわざるを得ない。

この内田氏の発言について、雁屋哲氏は上のブログで次のように批判している。「こうして、〔内田〕氏の文章を書き写すだけで、私は体の奥底から吐き気というか、脊髄の中に強酸を注入されたらかくもあらんかという、死んだ方が良いようないやな気持ちがこみ上げてきて、正気を失いそうになる。氏はこんなことを本気で書いているのだろうか。国政についての個人的意見を天皇に聞いて、どうするのか。・・・(中略)・・・突き詰めれば天皇の言葉通りに国政を進めようと言うことになる。このような言葉は、以前に聞いたことがある。2.26事件の青年将校たちが同じことを言っていた。内田氏の言うことは、青年将校たちが希望した「天皇親裁」と同じではないか」。けだし正当な批判だと私は思う。

2015-01-03 23:06

韓国「統合進歩党」解散命令をめぐる雑感――「秘密保護法」施行の危険 [日本・近代史]

12月19日、韓国の統合進歩党が、国家権力によって強制的に解散させられたというニュース。韓国において「憲政史上初の政党解散審判の結果であり、国家権力が代議制民主政治の核心である政党を強制的になくした政治史的“事変”だ」という(「統合進歩党強制解散…韓国憲法裁判所“8対1”決定」『ハンギョレ新聞』日本語版12/19 )。

隣国でのこうした強権発動について、日本の人は対岸の火事視しがちかもしれない。だが実際は、日本の憲政史上、「秩序に有害」とみなされた政党が国家権力によって強制的に解散させられた例は数多くある。

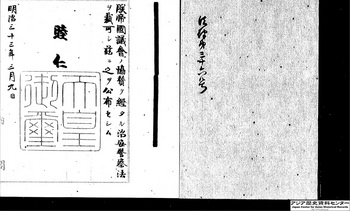

集会・結社を規制する日本の法令は、国会開設を求めて自由民権運動が高揚していた1880年、これを弾圧するために制定された「集会条例」に遡る。この条例により、政談演説会や政治結社は事前に警察署に届け出て許可を受けねばならなくなった。さらに82年の改正によって、集会や結社に対して内務卿が「治安に妨害ありと認むるとき」はこれを禁止することができ、禁止命令に従わない者や秘密に結社する者は罰金もしくは軽禁錮に処されることになった(第十八条)。

その直後に改正集会条例の適用を受けたのが「東洋社会党」だ。82年に長崎県で結成されたこの政党は、「我党は平等を主義となす」「我党は社会公衆の最大福利を以て目的となす」などの綱領を掲げたが、まもなく「治安に妨害あり」と認められて結社禁止命令を受け、命令に従わなかったという口実で代表者の樽井藤吉が一年の軽禁錮に処された。

89年に天皇睦仁の名で発布された大日本帝国憲法は、「日本臣民」の権利として「言論・著作・印行・集会及結社の自由」を定めたが、しかし「法律の範囲内に於て」という但し書きが付された(第二十九条)。この結社の自由の「範囲」を定めた法律が、集会条例を受け継いだ「集会及政社法」(1890年7月制定)だ。集会・結社の事前認可制は届け出制に緩和されたが、内務大臣の結社禁止権は残された。

さらに、初期労働運動や足尾鉱毒被害民運動など社会運動が高揚した1900年、これらを取り締まる新しい法律として、集会及政社法を強化した「治安警察法」が制定された。その第八条で、「安寧秩序を保持する為必要なる場合」に内務大臣は結社を禁止できるとした。

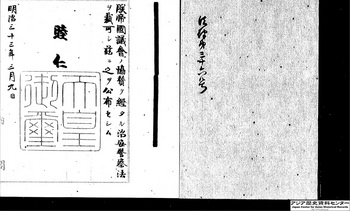

JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020436000(第1・5画像)、御署名原本・明治三十三年・法律第三十六号・治安警察法制定集会及政社法廃止(国立公文書館)

この条項が最初に適用されたのが、「社会民主党」だ。人類同胞、軍備の全廃、階級制度の全廃、政治的権利の平等、などを綱領に掲げて1901年5月に片山潜・木下尚江・幸徳秋水・安部磯雄らの結成した社会民主党は、結成から二日後「安寧秩序に妨害あり」とみなされて内務大臣により結社禁止命令が出された。それを受けて翌月、普通選挙と社会・労働政策という穏健な綱領で出発した「社会平民党」も即日禁止された。

日露戦後の1906年2月、「国法の範囲内に於て社会主義を主張す」ることを掲げて堺利彦らが結成した「日本社会党」は、日本ではじめて持続的に活動できた社会主義政党だが、結成から一年後の07年2月、「安寧秩序を保持する為」治安警察法第八条により結社禁止。さらに同年6月、「憲法の範囲内に於て社会主義を主張し労働者の当然享有すべき権利の拡張を計るを以て目的とす」るとした片山潜らの「日本社会平民党」も、わずか二日後に禁止された。

1910年の大逆事件によって長い「冬の時代」に入った日本の社会運動は、第一次大戦後にふたたび高揚し、20年12月、各種の社会主義者・アナーキストの大同団結組織として「日本社会主義同盟」が結成されたが、これも半年後に治安警察法第八条によって結社禁止された。

普通選挙法と同時に1925年制定された「治安維持法」は、「国体の変革」「私有財産制度の否認」を目的とする結社の組織・加入・支援について、厳罰をもって禁止した。この新法によって政治運動はさらに大きな制約をこうむったが、従来の治安警察法もあいかわらず威力を発揮しつづけている。1925年の12月に浅沼稲次郎を書記長として創設された「農民労働党」は治安警察法により即日禁止された。翌年結成された無産政党「労働農民党」は、28年2月に普通選挙制下の最初の総選挙で山本宣治らを当選させたが、4月に同法によって結社禁止に処せられている。

このように旧憲法下では、「結社の自由」が保障されていたにもかかわらず、政党がくりかえし結社禁止の憂き目にあわされてきた。それは、旧憲法の「結社の自由」なるものが「法律の範囲内」という留保のもとでのみ認められていたにすぎないからだ。

治安警察法や治安維持法など日本の憲政を形骸化させた悪法は、1945年8月の日本の敗戦後もなおしばらく生き続け、9月には治安維持法違反で投獄されていた三木清が獄死している。その後GHQの指令によって10月に治安維持法、11月に治安警察法がようやく廃止された。これらの法律の廃止が日本国民みずからの手によってではなく、占領軍の手でなされたことは記憶しておいてよい。

1947年施行の現行「日本国憲法」の第二十一条では、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とされ、人権を制約する法律の留保は排除された。その後52年に制定された「破壊活動防止法」(破防法)で、「暴力主義的破壊活動」を行った団体に対し公安審査委員会が解散の指定ができると定められた。が、破防法の団体活動規制処分の規定が適用された事例は今のところない(オウム真理教に対して適用が検討されたものの、結局見送られた)。現憲法による歯止めが効いているのだ。

だが、自民党が2012年に決定した「日本国憲法改正草案」では、憲法第二十一条に「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」という制約を付けている。もしこうした「改正」がなされれば、先にみたような旧憲法下の圧制が再現されうる危険がある。

すでに安倍政権下では、昨年末に特定秘密保護法が制定され、今月から施行されている。防衛省では従来の「防衛秘密」4万5千件が「特定秘密」に自動移行したとみられ、外務省も諜報・日米安保・朝鮮半島・東シナ海など35件を特定秘密に指定した。内閣官房は49件、公安調査庁は10件をそれぞれ指定した。内容は「外国政府との協力関係」「人的情報源を通じて収集・分析した情報」など。警察庁は「テロリズム関係」などの6項目で18件を指定した。他方、法施行と同時に設置されるはずだった国会のチェック機関「情報監視審査会」は、衆参両院とも設置されていない。(「「日米安保」「朝鮮半島」特定秘密指定始まる」『東京新聞』12/27)。

秘密保護法では、公務員や防衛産業の従事者が秘密を外部に漏らせば十年以下の懲役、それ以外の人が秘密を取得しても十年以下の懲役、秘密の漏洩や取得を共謀・教唆・扇動した場合は五年以下の懲役が科される。しかも、漏洩や取得が罰せられる「秘密」が具体的に何であるのか、明らかにされることもない。旧憲法下の治安警察法が、曖昧な「安寧秩序の保持」を名目に猛威を振るったことが想起される。「北朝鮮」を名目に強権が発動される韓国の今の事態は、日本社会にとって決して対岸の火事ではない。

治安維持法や治安警察法の廃止が、国民の手によってではなく、占領軍のいわば「恩賜」によってなされたことは、前述したとおり。秘密保護法が戦前の再来といわれてもピンとこない人が多いのも、戦後長年の間、「恩賜」の自由の上にあぐらをかいてきたことのつけかもしれない。

隣国でのこうした強権発動について、日本の人は対岸の火事視しがちかもしれない。だが実際は、日本の憲政史上、「秩序に有害」とみなされた政党が国家権力によって強制的に解散させられた例は数多くある。

集会・結社を規制する日本の法令は、国会開設を求めて自由民権運動が高揚していた1880年、これを弾圧するために制定された「集会条例」に遡る。この条例により、政談演説会や政治結社は事前に警察署に届け出て許可を受けねばならなくなった。さらに82年の改正によって、集会や結社に対して内務卿が「治安に妨害ありと認むるとき」はこれを禁止することができ、禁止命令に従わない者や秘密に結社する者は罰金もしくは軽禁錮に処されることになった(第十八条)。

その直後に改正集会条例の適用を受けたのが「東洋社会党」だ。82年に長崎県で結成されたこの政党は、「我党は平等を主義となす」「我党は社会公衆の最大福利を以て目的となす」などの綱領を掲げたが、まもなく「治安に妨害あり」と認められて結社禁止命令を受け、命令に従わなかったという口実で代表者の樽井藤吉が一年の軽禁錮に処された。

89年に天皇睦仁の名で発布された大日本帝国憲法は、「日本臣民」の権利として「言論・著作・印行・集会及結社の自由」を定めたが、しかし「法律の範囲内に於て」という但し書きが付された(第二十九条)。この結社の自由の「範囲」を定めた法律が、集会条例を受け継いだ「集会及政社法」(1890年7月制定)だ。集会・結社の事前認可制は届け出制に緩和されたが、内務大臣の結社禁止権は残された。

さらに、初期労働運動や足尾鉱毒被害民運動など社会運動が高揚した1900年、これらを取り締まる新しい法律として、集会及政社法を強化した「治安警察法」が制定された。その第八条で、「安寧秩序を保持する為必要なる場合」に内務大臣は結社を禁止できるとした。

JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020436000(第1・5画像)、御署名原本・明治三十三年・法律第三十六号・治安警察法制定集会及政社法廃止(国立公文書館)

この条項が最初に適用されたのが、「社会民主党」だ。人類同胞、軍備の全廃、階級制度の全廃、政治的権利の平等、などを綱領に掲げて1901年5月に片山潜・木下尚江・幸徳秋水・安部磯雄らの結成した社会民主党は、結成から二日後「安寧秩序に妨害あり」とみなされて内務大臣により結社禁止命令が出された。それを受けて翌月、普通選挙と社会・労働政策という穏健な綱領で出発した「社会平民党」も即日禁止された。

日露戦後の1906年2月、「国法の範囲内に於て社会主義を主張す」ることを掲げて堺利彦らが結成した「日本社会党」は、日本ではじめて持続的に活動できた社会主義政党だが、結成から一年後の07年2月、「安寧秩序を保持する為」治安警察法第八条により結社禁止。さらに同年6月、「憲法の範囲内に於て社会主義を主張し労働者の当然享有すべき権利の拡張を計るを以て目的とす」るとした片山潜らの「日本社会平民党」も、わずか二日後に禁止された。

1910年の大逆事件によって長い「冬の時代」に入った日本の社会運動は、第一次大戦後にふたたび高揚し、20年12月、各種の社会主義者・アナーキストの大同団結組織として「日本社会主義同盟」が結成されたが、これも半年後に治安警察法第八条によって結社禁止された。

普通選挙法と同時に1925年制定された「治安維持法」は、「国体の変革」「私有財産制度の否認」を目的とする結社の組織・加入・支援について、厳罰をもって禁止した。この新法によって政治運動はさらに大きな制約をこうむったが、従来の治安警察法もあいかわらず威力を発揮しつづけている。1925年の12月に浅沼稲次郎を書記長として創設された「農民労働党」は治安警察法により即日禁止された。翌年結成された無産政党「労働農民党」は、28年2月に普通選挙制下の最初の総選挙で山本宣治らを当選させたが、4月に同法によって結社禁止に処せられている。

このように旧憲法下では、「結社の自由」が保障されていたにもかかわらず、政党がくりかえし結社禁止の憂き目にあわされてきた。それは、旧憲法の「結社の自由」なるものが「法律の範囲内」という留保のもとでのみ認められていたにすぎないからだ。

治安警察法や治安維持法など日本の憲政を形骸化させた悪法は、1945年8月の日本の敗戦後もなおしばらく生き続け、9月には治安維持法違反で投獄されていた三木清が獄死している。その後GHQの指令によって10月に治安維持法、11月に治安警察法がようやく廃止された。これらの法律の廃止が日本国民みずからの手によってではなく、占領軍の手でなされたことは記憶しておいてよい。

1947年施行の現行「日本国憲法」の第二十一条では、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とされ、人権を制約する法律の留保は排除された。その後52年に制定された「破壊活動防止法」(破防法)で、「暴力主義的破壊活動」を行った団体に対し公安審査委員会が解散の指定ができると定められた。が、破防法の団体活動規制処分の規定が適用された事例は今のところない(オウム真理教に対して適用が検討されたものの、結局見送られた)。現憲法による歯止めが効いているのだ。

だが、自民党が2012年に決定した「日本国憲法改正草案」では、憲法第二十一条に「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」という制約を付けている。もしこうした「改正」がなされれば、先にみたような旧憲法下の圧制が再現されうる危険がある。

すでに安倍政権下では、昨年末に特定秘密保護法が制定され、今月から施行されている。防衛省では従来の「防衛秘密」4万5千件が「特定秘密」に自動移行したとみられ、外務省も諜報・日米安保・朝鮮半島・東シナ海など35件を特定秘密に指定した。内閣官房は49件、公安調査庁は10件をそれぞれ指定した。内容は「外国政府との協力関係」「人的情報源を通じて収集・分析した情報」など。警察庁は「テロリズム関係」などの6項目で18件を指定した。他方、法施行と同時に設置されるはずだった国会のチェック機関「情報監視審査会」は、衆参両院とも設置されていない。(「「日米安保」「朝鮮半島」特定秘密指定始まる」『東京新聞』12/27)。

秘密保護法では、公務員や防衛産業の従事者が秘密を外部に漏らせば十年以下の懲役、それ以外の人が秘密を取得しても十年以下の懲役、秘密の漏洩や取得を共謀・教唆・扇動した場合は五年以下の懲役が科される。しかも、漏洩や取得が罰せられる「秘密」が具体的に何であるのか、明らかにされることもない。旧憲法下の治安警察法が、曖昧な「安寧秩序の保持」を名目に猛威を振るったことが想起される。「北朝鮮」を名目に強権が発動される韓国の今の事態は、日本社会にとって決して対岸の火事ではない。

治安維持法や治安警察法の廃止が、国民の手によってではなく、占領軍のいわば「恩賜」によってなされたことは、前述したとおり。秘密保護法が戦前の再来といわれてもピンとこない人が多いのも、戦後長年の間、「恩賜」の自由の上にあぐらをかいてきたことのつけかもしれない。

2014-12-27 15:56

書評:鄭玹汀『天皇制国家と女性――日本キリスト教史における木下尚江』 [日本・近代史]

鄭玹汀著『天皇制国家と女性――日本キリスト教史における木下尚江』(教文館、2013年2月)に対する私の書評が、『初期社会主義研究』(25号、2014年5月)に掲載されました。下に転載します。

----------------------------------------

ここ数年来、日本社会のあちこちでナショナリズムの狂熱が噴出している。かつてインターネットの世界に閉じ込められていた民族差別な言辞が、突然現実の街路に飛び出し、日の丸や旭日旗を振り回す排外主義団体のデモの怒号となって東京の白昼の路上でもしばしば耳にするようになった。ここは本当に二十一世紀の日本なのか、と目を疑いたくなるような光景である。昨年(二〇一二年)末の安倍晋三政権の発足以来、排外的国家主義の圧力が公共の場の言論に対しても強まっているのは確かだ。領土問題でやや踏み込んだ発言を行った元首相に対しては、現職の閣僚から「国賊」という言葉が投げつけられた。あたかも時計の針が「戦前」へと逆戻りしたかのようである。

日本社会全体に強まりつつある国家主義の圧力は、権力を批判する側の人びとの立ち位置すら微妙に変化させているようにみえる。例えば反原発・反TPPを掲げる運動や言論においても、普遍的な人権を根拠として立論するよりもむしろ、「国民国家」を守るためといったナショナルな立場からの主張が目立ってきている。「反日」「左翼」というレッテルを張られることを恐れる空気が強まるなかで、「保守」「愛国者」を自称する論客が若い世代に増えている。日本近代思想史研究の分野で近年、保守思想に関心が集まっていることも、そうした空気の反映なのかもしれない。

日本社会の右傾化が目立つ中、二〇一三年二月に刊行された鄭玹汀氏の『天皇制国家と女性――日本キリスト教史における木下尚江』(教文館)は、反時代的であるがゆえにタイムリーな意義をもっている。本書の主人公である木下尚江は、私見によれば、近代日本においてナショナリズムと国体論に対する最もラディカルな批判を敢行した思想家の一人である。本書は、清水靖久氏の『野生の信徒 木下尚江』(九州大学出版会、二〇〇二年)以来約十年ぶりに現れた木下に関する本格的な研究書であり、木下の真骨頂である国家主義批判の思想と正面から取り組みつつ、彼を中心に明治キリスト教界のあり方全体を視野に収めた労作といえる。

本書が研究対象とする時代は、一八八〇年代後半から一九一〇年頃に至る二十数年間である。大日本帝国憲法および教育勅語の発布から日清・日露の両戦争を経て大逆事件に至るこの時期、明治政府は天皇制イデオロギーによる急速な国民統合の実現を目指していた。そうした動きに、キリスト教界がどのように対峙ないし屈服していったかを考察することに、本書の主眼が置かれている。植村正久・海老名弾正・巌本善治ら明治キリスト教界を代表する指導者たちは、キリスト教への圧迫が強まるこの時期、天皇制イデオローグの呼号する国家主義や家族主義への妥協を重ねていった。他方で木下ら少数のキリスト者たちは、そうした教界主流の姿勢を厳しく批判したのである。従来注目されてこなかったこの両者の思想的対決を、鄭氏はスリリングな筆致でえぐりだしている。

本書の議論で最も興味深く思われるのは、「武士道」思想をめぐる両者の対立である。植村正久ら明治期の代表的キリスト者の多くが武士道を称揚したのは周知のことだが、従来の研究はこれをキリスト教の土着化として積極的に捉えるものがほとんどであった。そうした先行研究に対し、鄭氏は異を唱える。植村らによる武士道の宣揚は、キリスト教を反国家的だとするナショナリスト勢力の攻撃から身をかわし、キリスト教が愛国や国粋保存と調和することを示すためという側面があった。日清・日露戦争にキリスト教界が積極的に加担する論理としても武士道は用いられた。木下の武士道批判はキリスト教界主流のこうした姿勢を指弾するもので、日露戦争を是認するか否かをめぐって両者の対立は頂点に達することが、本書で詳しく論じられている。世界に誇る日本の伝統的な倫理思想として武士道をもてはやす声が近年とみに高まっているが、そうした風潮の危うさに警鐘を鳴らすものとして、木下の武士道批判が掘り起こされたことの意義は小さくない。

さらに、明治キリスト教界の女性論をめぐる本書の研究も、たいへん刺激的である。教界主流の女性論の保守化、内村鑑三ら男性中心主義的なキリスト者と日本基督教婦人矯風会との対立、矯風会内部の保守派と進歩派との対立など、時代の変遷とともに変化する複雑な構図が丁寧に解きほぐされている。そして女性の社会的役割をめぐるこうした教界内の論争が、天皇制イデオロギーの支柱の一つである家族主義の受容についての葛藤を反映していたこと、したがってそこには天皇制国家体制へのキリスト教界の統合という問題も蔵されていたことが、解明されている。鄭氏によれば、当時もっとも進歩的でラディカルな女性観をもっていたキリスト者の一人が木下であった。彼は廃娼運動を通じて矯風会の進歩派の女性クリスチャンと交流を深め、最も弱い立場に置かれた娼妓を主体とする人権運動の構想へと、女性解放の思想を深めていった。木下が婦人参政権をいち早く主張し、その獲得のための運動を矯風会の女性たちに呼びかけていた事実を、鄭氏が新資料の発掘によって明らかにしたことは、日本政治思想史研究のうえでも貴重な成果といえよう。

木下尚江研究の重要なテーマの一つとして、一九〇六年秋以降の彼における思想上の変化をどのように捉えるか、という問題がある。従来の研究では、木下は母親の死などをきっかけに政治運動・社会運動から撤退し、キリスト教信仰にも動揺をきたして修養運動に参加するなど、急速に内面化してゆく、という理解が一般的といえよう。だが鄭氏はこうした見方にも疑問を呈している。すなわち木下の思想変化の基本線は、従来の都市知識人中心の運動を農村民衆中心の運動へと止揚することを目指す、という運動観の転回にあり、谷中村残留民との関わりの中にこの方向が示唆されているという。それと並行して、女性観においては都市の中・上流婦人からなる矯風会に対する木下の期待が失われた一方、農山村の最底辺の女性たちに変革への希望が託されるようになった。その間、彼の国家権力批判はますます熾烈となり、その背景として彼のキリスト教信仰における「神の国」観が深化したことが指摘されている。木下の思想変化の本質をめぐる本書のこうした叙述はまだスケッチにとどまっているが、従来の研究を刷新すべき重要な指摘が含まれていると思う。今後さらにこの問題をめぐる考察が深まることを期待したい。

本書を通読して見えてくることは、廃娼運動・社会主義運動・反戦運動など、木下の参加したあらゆる運動における彼の主張の根底に、天皇制批判の思想が脈々と流れていることである。明治日本の思想家のなかで、天皇制・国体論批判の深度において木下の右に出る者はいないだろう。近代日本の社会・政治運動において、天皇制問題が現在に至るまでしばしば躓きの石となってきたことを振り返るとき、彼の天皇制批判は燦然と光を放っている。天皇元首化に向けた憲法改正を右派支配層が推し進めようとしている現在、権力を監視し批判する側の人びとの間ですら、天皇制を儀礼的な君主制の一形態として肯定、むしろ賛美する言説がじわじわと広がっている。近代日本のキリスト教界は天皇制イデオロギーといったん妥協して以後、帝国日本の侵略戦争に協力する方向へずるずると引き込まれていった。それは決してキリスト教界だけの問題ではないし、また過去の問題でもない。東アジアにさまざまな不幸をもたらした日本ナショナリズムにおいて、天皇制はいかなる役割を果たしてきたのか、また現に果たしつつあるのか。私たちはそのことをもう一度熟考する必要があるし、今日木下尚江を読み直す最大の意義もそこにある。そのために本書は最も適切な案内役となるだろう。

----------------------------------------

ここ数年来、日本社会のあちこちでナショナリズムの狂熱が噴出している。かつてインターネットの世界に閉じ込められていた民族差別な言辞が、突然現実の街路に飛び出し、日の丸や旭日旗を振り回す排外主義団体のデモの怒号となって東京の白昼の路上でもしばしば耳にするようになった。ここは本当に二十一世紀の日本なのか、と目を疑いたくなるような光景である。昨年(二〇一二年)末の安倍晋三政権の発足以来、排外的国家主義の圧力が公共の場の言論に対しても強まっているのは確かだ。領土問題でやや踏み込んだ発言を行った元首相に対しては、現職の閣僚から「国賊」という言葉が投げつけられた。あたかも時計の針が「戦前」へと逆戻りしたかのようである。

日本社会全体に強まりつつある国家主義の圧力は、権力を批判する側の人びとの立ち位置すら微妙に変化させているようにみえる。例えば反原発・反TPPを掲げる運動や言論においても、普遍的な人権を根拠として立論するよりもむしろ、「国民国家」を守るためといったナショナルな立場からの主張が目立ってきている。「反日」「左翼」というレッテルを張られることを恐れる空気が強まるなかで、「保守」「愛国者」を自称する論客が若い世代に増えている。日本近代思想史研究の分野で近年、保守思想に関心が集まっていることも、そうした空気の反映なのかもしれない。

日本社会の右傾化が目立つ中、二〇一三年二月に刊行された鄭玹汀氏の『天皇制国家と女性――日本キリスト教史における木下尚江』(教文館)は、反時代的であるがゆえにタイムリーな意義をもっている。本書の主人公である木下尚江は、私見によれば、近代日本においてナショナリズムと国体論に対する最もラディカルな批判を敢行した思想家の一人である。本書は、清水靖久氏の『野生の信徒 木下尚江』(九州大学出版会、二〇〇二年)以来約十年ぶりに現れた木下に関する本格的な研究書であり、木下の真骨頂である国家主義批判の思想と正面から取り組みつつ、彼を中心に明治キリスト教界のあり方全体を視野に収めた労作といえる。

本書が研究対象とする時代は、一八八〇年代後半から一九一〇年頃に至る二十数年間である。大日本帝国憲法および教育勅語の発布から日清・日露の両戦争を経て大逆事件に至るこの時期、明治政府は天皇制イデオロギーによる急速な国民統合の実現を目指していた。そうした動きに、キリスト教界がどのように対峙ないし屈服していったかを考察することに、本書の主眼が置かれている。植村正久・海老名弾正・巌本善治ら明治キリスト教界を代表する指導者たちは、キリスト教への圧迫が強まるこの時期、天皇制イデオローグの呼号する国家主義や家族主義への妥協を重ねていった。他方で木下ら少数のキリスト者たちは、そうした教界主流の姿勢を厳しく批判したのである。従来注目されてこなかったこの両者の思想的対決を、鄭氏はスリリングな筆致でえぐりだしている。

本書の議論で最も興味深く思われるのは、「武士道」思想をめぐる両者の対立である。植村正久ら明治期の代表的キリスト者の多くが武士道を称揚したのは周知のことだが、従来の研究はこれをキリスト教の土着化として積極的に捉えるものがほとんどであった。そうした先行研究に対し、鄭氏は異を唱える。植村らによる武士道の宣揚は、キリスト教を反国家的だとするナショナリスト勢力の攻撃から身をかわし、キリスト教が愛国や国粋保存と調和することを示すためという側面があった。日清・日露戦争にキリスト教界が積極的に加担する論理としても武士道は用いられた。木下の武士道批判はキリスト教界主流のこうした姿勢を指弾するもので、日露戦争を是認するか否かをめぐって両者の対立は頂点に達することが、本書で詳しく論じられている。世界に誇る日本の伝統的な倫理思想として武士道をもてはやす声が近年とみに高まっているが、そうした風潮の危うさに警鐘を鳴らすものとして、木下の武士道批判が掘り起こされたことの意義は小さくない。

さらに、明治キリスト教界の女性論をめぐる本書の研究も、たいへん刺激的である。教界主流の女性論の保守化、内村鑑三ら男性中心主義的なキリスト者と日本基督教婦人矯風会との対立、矯風会内部の保守派と進歩派との対立など、時代の変遷とともに変化する複雑な構図が丁寧に解きほぐされている。そして女性の社会的役割をめぐるこうした教界内の論争が、天皇制イデオロギーの支柱の一つである家族主義の受容についての葛藤を反映していたこと、したがってそこには天皇制国家体制へのキリスト教界の統合という問題も蔵されていたことが、解明されている。鄭氏によれば、当時もっとも進歩的でラディカルな女性観をもっていたキリスト者の一人が木下であった。彼は廃娼運動を通じて矯風会の進歩派の女性クリスチャンと交流を深め、最も弱い立場に置かれた娼妓を主体とする人権運動の構想へと、女性解放の思想を深めていった。木下が婦人参政権をいち早く主張し、その獲得のための運動を矯風会の女性たちに呼びかけていた事実を、鄭氏が新資料の発掘によって明らかにしたことは、日本政治思想史研究のうえでも貴重な成果といえよう。

木下尚江研究の重要なテーマの一つとして、一九〇六年秋以降の彼における思想上の変化をどのように捉えるか、という問題がある。従来の研究では、木下は母親の死などをきっかけに政治運動・社会運動から撤退し、キリスト教信仰にも動揺をきたして修養運動に参加するなど、急速に内面化してゆく、という理解が一般的といえよう。だが鄭氏はこうした見方にも疑問を呈している。すなわち木下の思想変化の基本線は、従来の都市知識人中心の運動を農村民衆中心の運動へと止揚することを目指す、という運動観の転回にあり、谷中村残留民との関わりの中にこの方向が示唆されているという。それと並行して、女性観においては都市の中・上流婦人からなる矯風会に対する木下の期待が失われた一方、農山村の最底辺の女性たちに変革への希望が託されるようになった。その間、彼の国家権力批判はますます熾烈となり、その背景として彼のキリスト教信仰における「神の国」観が深化したことが指摘されている。木下の思想変化の本質をめぐる本書のこうした叙述はまだスケッチにとどまっているが、従来の研究を刷新すべき重要な指摘が含まれていると思う。今後さらにこの問題をめぐる考察が深まることを期待したい。

本書を通読して見えてくることは、廃娼運動・社会主義運動・反戦運動など、木下の参加したあらゆる運動における彼の主張の根底に、天皇制批判の思想が脈々と流れていることである。明治日本の思想家のなかで、天皇制・国体論批判の深度において木下の右に出る者はいないだろう。近代日本の社会・政治運動において、天皇制問題が現在に至るまでしばしば躓きの石となってきたことを振り返るとき、彼の天皇制批判は燦然と光を放っている。天皇元首化に向けた憲法改正を右派支配層が推し進めようとしている現在、権力を監視し批判する側の人びとの間ですら、天皇制を儀礼的な君主制の一形態として肯定、むしろ賛美する言説がじわじわと広がっている。近代日本のキリスト教界は天皇制イデオロギーといったん妥協して以後、帝国日本の侵略戦争に協力する方向へずるずると引き込まれていった。それは決してキリスト教界だけの問題ではないし、また過去の問題でもない。東アジアにさまざまな不幸をもたらした日本ナショナリズムにおいて、天皇制はいかなる役割を果たしてきたのか、また現に果たしつつあるのか。私たちはそのことをもう一度熟考する必要があるし、今日木下尚江を読み直す最大の意義もそこにある。そのために本書は最も適切な案内役となるだろう。

2014-06-07 17:41

「労働者の声」(『国民之友』95号、1890年9月23日)の筆者について [日本・近代史]

本ブログ5月1日の投稿で、日本で最初に労働組合の結成の必要を説いた文章の一つとして、明治時代の総合雑誌『国民之友』の95号(1890年9月23日)の社説欄に掲載された無署名の論説「労働者の声」について触れた。この論説について、最近二村一夫氏が、その筆者を高野房太郎とする説を唱えている(二村一夫『労働は神聖なり、結合は勢力なり―高野房太郎とその時代』〔岩波書店、2008年〕98~102頁。なお、ほぼ同じ趣旨の文章が、WEB版『二村一夫著作集』第6巻の「高野房太郎とその時代(38)」にある)。

だが私は、この二村氏の説は誤りで、「労働者の声」の筆者は竹越与三郎(三叉)である蓋然性が高いと考える。その根拠については、拙著『日本社会民主主義の形成―片山潜とその時代』(日本評論社、2013年)の「第4章 日本における「社会問題」論の形成」の注(73) で詳論したが、注の中で述べたこともあって人の目に触れることが少ないと思われるので、このブログの記事として以下に転載しておきたい(なお転載にあたり、文章を若干手直ししてある)。

二村氏は前掲書(およびWEB版の前掲論文)において、「労働者の声」の筆者は高野房太郎であると主張する根拠として、以下の諸点を挙げている。①労働組合と協同組合の結成が日本の労働者の地位を向上させる鍵であるという「労働者の声」の論旨が、高野の「日本に於ける労働問題」『読売新聞』1891年8月7~10日(高野房太郎著、大島清・二村一夫編訳『明治日本労働通信』〔岩波書店、1997年〕所収、277~288頁)と「完全に一致」している。②「労働者の声」が、その呼びかけを労働者に向かってではなく知識人に向けて訴えている点で、高野の姿勢と「完全に一致」している。③「吾人」「労役者」「友愛協会」「不幸に遭遇」という用語が共通している。④「労働者の声」の筆者は、労働組合や協同組合に対する深い知識と、日本の労働者の組織化に対する強い熱意とをもっていると考えられるが、同じ主張をその後も展開し続けた人物は高野のほかに見当たらない。

だがこれらの諸点は、いずれも論拠として不十分である。まず①について、「労働者の声」は、「同業組合」(労働組合)の機能として、疾病・火災など不慮の事態に備える共済的機能と、雇主の圧制に抵抗するためのストライキ機能とを挙げているが、他方高野の「日本に於ける労働問題」は、「労役者の結合」(労働組合)の機能として、主に「自尊自重の念」「謹厚篤実の風」「貯蓄の念」などを労働者に植え付ける教育的機能を重視する一方、労働者の「同盟罷工」や「ボイコット」は「資本家の有力なる結合」の前に効力を失っていることを指摘している。また高野において、組合の共済的機能は、組合の目的として二次的な「方便」とされ、「労働者の声」における位置づけとは異なる。このように、両者の論旨は決して一致しているとはいえない。

次に②について、労働組合の結成を労働者自身に任せておくべきではない理由として、高野の「日本に於ける労働問題」は、日本の労働者における倫理性の欠如を強調するのに対し、「労働者の声」は、日本の労働者が世論を喚起する手段を持たないことを指摘するにとどまり、労働者の倫理性についての言及はない。

さらに③について、「労働者の声」と高野の文章の間には、用語の一致よりも不一致のほうが目立つ。例えば「労働者の声」が用いる「同業組合」という語は、同時期の高野の諸論稿には現れず、「労役者の会合」「労役者の結合」という言葉を高野は用いている。またストライキについて、「労働者の声」では「罷工同盟」の語が多用されているのに対し、高野は一貫して「同盟罷工」の語を用いている。

最後に④について、労働者の組織化に対する『国民之友』の熱意の冷却は、徳富蘇峰や竹越与三郎らのその後の思想的転向を考えれば不思議ではないことから、この点も「労働者の声」を高野の執筆と断定する論拠にはなり得ない。

そもそも「労働者の声」は『国民之友』の社説欄に掲載された論説であるが、民友社と何ら関係のない無名の青年高野が『国民之友』の社説の原稿を執筆したという、およそ異例に思われることを主張するのに、二村氏の挙げる論拠はいずれも説得力を欠くといわざるを得ない。

なお二村氏は、「私が知る限り、これまでこの論文の筆者を探索した人はいません」と書いているが(二村、前掲書、98頁。同じ趣旨は「高野房太郎とその時代(38)」にもある)、実際は家永三郎氏がこの論文の筆者について晩年の徳富蘇峰に直接尋ねており、竹越三叉(与三郎)か山路愛山であろうという回答を得ている(家永三郎「「労働者の声」の筆者」『日本歴史』〔55号、1952年12月〕40~41頁)。またこの問答を踏まえて、竹越が筆者である可能性の高いことが研究者からすでに指摘されている(佐々木敏二「民友社の社会主義・社会問題論」(同志社大学人文科学研究所編『民友社の研究』〔雄山閣、1977年〕所収、154頁))。

事実、竹越はすでに1880年代末から社会問題に対して高い関心を示している(前掲拙著、第4章第3節を参照)。そして、民友社と無関係な無名の一青年にすぎない高野と異なり、民友社の幹部である竹越が『国民之友』の社説を執筆するのはごく自然なことである。

以上述べた結論として、「労働者の声」の筆者が高野房太郎である可能性はきわめて低く、竹越与三郎がその筆者である蓋然性が高いと言わねばならない。

【追記(2018年5月14日)】

ここでの私の批判に対し、二村氏はWEB版『二村一夫著作集』の「高野房太郎とその時代」の追補として、「再論・「労働者の声」の筆者は誰か?─大田英昭氏に答える(1)─」と題する文章を2018年4月に公開し、反論を試みている。

この二村氏の反論に対し、私も本ブログの2018年5月13日の記事「二村一夫氏の反論に答えるーー「労働者の声」(『国民之友』95号、1890年9月23日)の筆者をめぐって」において、再反論したので、ご参照願いたい。

だが私は、この二村氏の説は誤りで、「労働者の声」の筆者は竹越与三郎(三叉)である蓋然性が高いと考える。その根拠については、拙著『日本社会民主主義の形成―片山潜とその時代』(日本評論社、2013年)の「第4章 日本における「社会問題」論の形成」の注(73) で詳論したが、注の中で述べたこともあって人の目に触れることが少ないと思われるので、このブログの記事として以下に転載しておきたい(なお転載にあたり、文章を若干手直ししてある)。

二村氏は前掲書(およびWEB版の前掲論文)において、「労働者の声」の筆者は高野房太郎であると主張する根拠として、以下の諸点を挙げている。①労働組合と協同組合の結成が日本の労働者の地位を向上させる鍵であるという「労働者の声」の論旨が、高野の「日本に於ける労働問題」『読売新聞』1891年8月7~10日(高野房太郎著、大島清・二村一夫編訳『明治日本労働通信』〔岩波書店、1997年〕所収、277~288頁)と「完全に一致」している。②「労働者の声」が、その呼びかけを労働者に向かってではなく知識人に向けて訴えている点で、高野の姿勢と「完全に一致」している。③「吾人」「労役者」「友愛協会」「不幸に遭遇」という用語が共通している。④「労働者の声」の筆者は、労働組合や協同組合に対する深い知識と、日本の労働者の組織化に対する強い熱意とをもっていると考えられるが、同じ主張をその後も展開し続けた人物は高野のほかに見当たらない。

だがこれらの諸点は、いずれも論拠として不十分である。まず①について、「労働者の声」は、「同業組合」(労働組合)の機能として、疾病・火災など不慮の事態に備える共済的機能と、雇主の圧制に抵抗するためのストライキ機能とを挙げているが、他方高野の「日本に於ける労働問題」は、「労役者の結合」(労働組合)の機能として、主に「自尊自重の念」「謹厚篤実の風」「貯蓄の念」などを労働者に植え付ける教育的機能を重視する一方、労働者の「同盟罷工」や「ボイコット」は「資本家の有力なる結合」の前に効力を失っていることを指摘している。また高野において、組合の共済的機能は、組合の目的として二次的な「方便」とされ、「労働者の声」における位置づけとは異なる。このように、両者の論旨は決して一致しているとはいえない。

次に②について、労働組合の結成を労働者自身に任せておくべきではない理由として、高野の「日本に於ける労働問題」は、日本の労働者における倫理性の欠如を強調するのに対し、「労働者の声」は、日本の労働者が世論を喚起する手段を持たないことを指摘するにとどまり、労働者の倫理性についての言及はない。

さらに③について、「労働者の声」と高野の文章の間には、用語の一致よりも不一致のほうが目立つ。例えば「労働者の声」が用いる「同業組合」という語は、同時期の高野の諸論稿には現れず、「労役者の会合」「労役者の結合」という言葉を高野は用いている。またストライキについて、「労働者の声」では「罷工同盟」の語が多用されているのに対し、高野は一貫して「同盟罷工」の語を用いている。

最後に④について、労働者の組織化に対する『国民之友』の熱意の冷却は、徳富蘇峰や竹越与三郎らのその後の思想的転向を考えれば不思議ではないことから、この点も「労働者の声」を高野の執筆と断定する論拠にはなり得ない。

そもそも「労働者の声」は『国民之友』の社説欄に掲載された論説であるが、民友社と何ら関係のない無名の青年高野が『国民之友』の社説の原稿を執筆したという、およそ異例に思われることを主張するのに、二村氏の挙げる論拠はいずれも説得力を欠くといわざるを得ない。

なお二村氏は、「私が知る限り、これまでこの論文の筆者を探索した人はいません」と書いているが(二村、前掲書、98頁。同じ趣旨は「高野房太郎とその時代(38)」にもある)、実際は家永三郎氏がこの論文の筆者について晩年の徳富蘇峰に直接尋ねており、竹越三叉(与三郎)か山路愛山であろうという回答を得ている(家永三郎「「労働者の声」の筆者」『日本歴史』〔55号、1952年12月〕40~41頁)。またこの問答を踏まえて、竹越が筆者である可能性の高いことが研究者からすでに指摘されている(佐々木敏二「民友社の社会主義・社会問題論」(同志社大学人文科学研究所編『民友社の研究』〔雄山閣、1977年〕所収、154頁))。

事実、竹越はすでに1880年代末から社会問題に対して高い関心を示している(前掲拙著、第4章第3節を参照)。そして、民友社と無関係な無名の一青年にすぎない高野と異なり、民友社の幹部である竹越が『国民之友』の社説を執筆するのはごく自然なことである。

以上述べた結論として、「労働者の声」の筆者が高野房太郎である可能性はきわめて低く、竹越与三郎がその筆者である蓋然性が高いと言わねばならない。

【追記(2018年5月14日)】

ここでの私の批判に対し、二村氏はWEB版『二村一夫著作集』の「高野房太郎とその時代」の追補として、「再論・「労働者の声」の筆者は誰か?─大田英昭氏に答える(1)─」と題する文章を2018年4月に公開し、反論を試みている。

この二村氏の反論に対し、私も本ブログの2018年5月13日の記事「二村一夫氏の反論に答えるーー「労働者の声」(『国民之友』95号、1890年9月23日)の筆者をめぐって」において、再反論したので、ご参照願いたい。

2014-05-05 04:47

富岡製糸場の世界遺産登録をめぐって [日本・近代史]

世界遺産に登録される見通しとなった富岡製糸場ほか遺産群。「世界遺産登録推薦書」の概要や、「富岡製糸場と絹産業遺産群」公式ブックレットを見ると、これらの遺産群の「普遍的価値」は次のところに求められている。すなわち富岡製糸場は、高品質生糸を大量生産するために日本が近代西欧技術導入する中心的な場となり、国内の養蚕・製糸技術改良を促進するとともに、その高度な技術は海外にも移転され世界の絹産業発展に大きく貢献した、というものだ。

世界遺産登録推薦書について

http://worldheritage.pref.gunma.jp/pdf/suisensyogaiyou.pdf

世界遺産候補「富岡製糸場と絹産業遺産群」公式ブックレット

http://worldheritage.pref.gunma.jp/pdf/201404BL-ja.pdf

生糸を大量生産する近代的技術体系においては、多くの労働者を集中的に管理・訓練する労務管理技術がきわめて重要な位置を占める。だが富岡製糸場の「普遍的価値」を宣伝する側は、この点に触れることにあまり積極的ではないようだ。近代日本製糸業の労務管理と聞いて、多くの人の思い浮かべるのが『女工哀史』や『あゝ野麦峠』の悲劇だからだろう。富岡製糸場を宣伝する側があえてこの点に触れる場合は、創業期の官営富岡製糸場における工女がめぐまれた条件にあったことを強調し、『女工哀史』等々のマイナスイメージから切り離そうとする。

富岡製糸場を単体で(官営時代、特に創業期に限って)見ると、確かに西洋の産業技術および労務管理体系の導入のための模範工場として作られており、労働者も士族の娘が多く、産業革命期の奴隷的製糸工場とあり方が違うと言うのは間違っていない。そもそも富岡製糸場の創業期(1870年代)は農民層の分解も進まず、賃金労働者自体が未成熟であり、産業革命が始まる1880年代末以降とは時代状況が異なっている。

しかし、富岡製糸場の創業期だけを取り上げて明るく描き出そうとするのは、一面的ではなかろうか。富岡製糸場を近代の絹産業遺産としてその「普遍的価値」を云々するなら、当然、そこに始まる近代日本の絹産業(養蚕・製糸・織物業)全体を見渡す必要がある。横山源之助『日本之下層社会』(1899年)が描き出すように、それらに携わった農民・労働者の状態は、日本資本主義史の暗黒面を代表するといえよう。むしろそのどす黒さにこそ、産業資本主義の開始期(いわゆる本源的蓄積期)に共通する世界的な「普遍性」があり、世界の人びとが記憶すべき価値があるのではなかろうか。ところが推薦側も、ユネスコの側も、どちらもそうした視点に欠け、近代資本主義の形成をもっぱら明るいものとして描こうとしているように見える。根本的な歴史認識が問われるところだ。

近代初期(明治時代)の日本において生糸製糸業は、とくに綿糸紡績業が発展し始める19世紀末以前においては、外貨の獲得手段として最も重要な戦略的輸出産業であった。重工業が未発達な当時において、生糸の輸出によって得た外貨が、軍艦・兵器・鉄・機械類の輸入を可能にし、また重工業への投資を支えた。そして超低賃金・長時間労働による女工の奴隷的酷使が、輸出産業の世界市場における競争力を高めたことを忘れてはならない。

人身売買された女工の血と汗で作られた生糸や綿糸は、輸出財として外貨獲得の手段となり、軍艦や大砲に変換されてアジア侵略の手段となり、戦争で獲得した新市場に向けて増産するため女工の数を増やし搾取を強めてゆく…。これが近代日本資本主義の拡大再生産の基本図だ。女工の奴隷的搾取とアジアへの侵略戦争とは、その不可欠な一環をなしている。

私はまさにこの意味で、絹産業をはじめとする日本の「近代化産業遺産」は、確かに「世界遺産」として保存・記憶すべき普遍的な価値があると考える。帝国主義国家としての産業発展がいかなる条件の下で可能になったか、その暗黒ぶり(強制的奴隷労働、圧制に対する抵抗とその凶暴な弾圧)をそれらの遺跡がまざまざと示しているからだ。アメリカの産業発展が黒人奴隷やアジア人クーリー(苦力)労働者の膨大な犠牲によって成し遂げられたように、産業化の背後の野蛮な暴力(とそれに対する抵抗運動)には世界的な普遍性がある。そしてこの構造は現在も続いている。そのことを世界の人びとはしっかり記憶すべきだと思う。

日本政府は今、九州・山口の近代化産業遺産群(三池炭坑、長崎造船所、八幡製鉄所、その他)の世界遺産登録を目指している。だが上のような歴史的視点はほとんど見られない。例えばその「構成資産」の一つとして挙げられている高島炭鉱は、囚人の奴隷労働(1888年に雑誌『日本人』が告発したことで有名)や、1940年代の朝鮮人・中国人労働者の強制連行で悪名高いが、こうした重大な問題はほとんど無視されているようだ。近代産業資本主義の形成と発展を一面的に美化する歴史観を普及させようとする支配層の意図に対して、警戒が必要だ。

世界遺産登録推薦書について

http://worldheritage.pref.gunma.jp/pdf/suisensyogaiyou.pdf

世界遺産候補「富岡製糸場と絹産業遺産群」公式ブックレット

http://worldheritage.pref.gunma.jp/pdf/201404BL-ja.pdf

生糸を大量生産する近代的技術体系においては、多くの労働者を集中的に管理・訓練する労務管理技術がきわめて重要な位置を占める。だが富岡製糸場の「普遍的価値」を宣伝する側は、この点に触れることにあまり積極的ではないようだ。近代日本製糸業の労務管理と聞いて、多くの人の思い浮かべるのが『女工哀史』や『あゝ野麦峠』の悲劇だからだろう。富岡製糸場を宣伝する側があえてこの点に触れる場合は、創業期の官営富岡製糸場における工女がめぐまれた条件にあったことを強調し、『女工哀史』等々のマイナスイメージから切り離そうとする。

富岡製糸場を単体で(官営時代、特に創業期に限って)見ると、確かに西洋の産業技術および労務管理体系の導入のための模範工場として作られており、労働者も士族の娘が多く、産業革命期の奴隷的製糸工場とあり方が違うと言うのは間違っていない。そもそも富岡製糸場の創業期(1870年代)は農民層の分解も進まず、賃金労働者自体が未成熟であり、産業革命が始まる1880年代末以降とは時代状況が異なっている。

しかし、富岡製糸場の創業期だけを取り上げて明るく描き出そうとするのは、一面的ではなかろうか。富岡製糸場を近代の絹産業遺産としてその「普遍的価値」を云々するなら、当然、そこに始まる近代日本の絹産業(養蚕・製糸・織物業)全体を見渡す必要がある。横山源之助『日本之下層社会』(1899年)が描き出すように、それらに携わった農民・労働者の状態は、日本資本主義史の暗黒面を代表するといえよう。むしろそのどす黒さにこそ、産業資本主義の開始期(いわゆる本源的蓄積期)に共通する世界的な「普遍性」があり、世界の人びとが記憶すべき価値があるのではなかろうか。ところが推薦側も、ユネスコの側も、どちらもそうした視点に欠け、近代資本主義の形成をもっぱら明るいものとして描こうとしているように見える。根本的な歴史認識が問われるところだ。

近代初期(明治時代)の日本において生糸製糸業は、とくに綿糸紡績業が発展し始める19世紀末以前においては、外貨の獲得手段として最も重要な戦略的輸出産業であった。重工業が未発達な当時において、生糸の輸出によって得た外貨が、軍艦・兵器・鉄・機械類の輸入を可能にし、また重工業への投資を支えた。そして超低賃金・長時間労働による女工の奴隷的酷使が、輸出産業の世界市場における競争力を高めたことを忘れてはならない。

人身売買された女工の血と汗で作られた生糸や綿糸は、輸出財として外貨獲得の手段となり、軍艦や大砲に変換されてアジア侵略の手段となり、戦争で獲得した新市場に向けて増産するため女工の数を増やし搾取を強めてゆく…。これが近代日本資本主義の拡大再生産の基本図だ。女工の奴隷的搾取とアジアへの侵略戦争とは、その不可欠な一環をなしている。

私はまさにこの意味で、絹産業をはじめとする日本の「近代化産業遺産」は、確かに「世界遺産」として保存・記憶すべき普遍的な価値があると考える。帝国主義国家としての産業発展がいかなる条件の下で可能になったか、その暗黒ぶり(強制的奴隷労働、圧制に対する抵抗とその凶暴な弾圧)をそれらの遺跡がまざまざと示しているからだ。アメリカの産業発展が黒人奴隷やアジア人クーリー(苦力)労働者の膨大な犠牲によって成し遂げられたように、産業化の背後の野蛮な暴力(とそれに対する抵抗運動)には世界的な普遍性がある。そしてこの構造は現在も続いている。そのことを世界の人びとはしっかり記憶すべきだと思う。

日本政府は今、九州・山口の近代化産業遺産群(三池炭坑、長崎造船所、八幡製鉄所、その他)の世界遺産登録を目指している。だが上のような歴史的視点はほとんど見られない。例えばその「構成資産」の一つとして挙げられている高島炭鉱は、囚人の奴隷労働(1888年に雑誌『日本人』が告発したことで有名)や、1940年代の朝鮮人・中国人労働者の強制連行で悪名高いが、こうした重大な問題はほとんど無視されているようだ。近代産業資本主義の形成と発展を一面的に美化する歴史観を普及させようとする支配層の意図に対して、警戒が必要だ。

2014-05-04 18:21

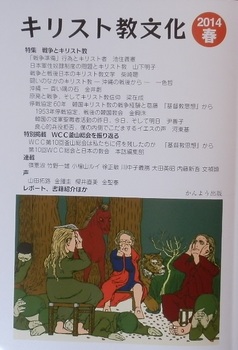

「明治日本の社会的キリスト教(1)(2)」『キリスト教文化』 [日本・近代史]

雑誌『キリスト教文化』(かんよう出版、2014年春号)が、中国にいる私の手元にも届きました。

今号の特集は「戦争とキリスト教」と題し、興味深い論考が数多くあります(池住義憲「「戦争準備」行為とキリスト者―どのようにプロテスト(抵抗)するか、できるのか」、山下明子「日本軍性奴隷制度の問題とキリスト教」、柴崎聰「戦争と戦後日本のキリスト教文学」、一色哲「闘いのなかのキリスト教 ─ 沖縄の戦後から」、金井創「沖縄―貴い隅の石」、梁在成「原発と戦争、そしてキリスト教信仰」、金興洙「一九五三年停戦協定、戦後の韓国教会」、尹善子「韓国の従軍聖職者活動の昨日、今日、そして明日」、河東基「良心的兵役拒否、僕の内側でこだまするイエスの声」)。

私も本誌で「明治日本の社会的キリスト教―地上における〈神の国〉を求めて」と題する論考を、前号に続いて連載しました。なお私自身はキリスト教の信仰をもっておりませんが、近現代の日本(および東アジア)においてキリスト教の思想と運動がきわめて重要な社会的役割を果たしてきたことを深く感じています。このたび執筆の機会を与えてくださったかんよう出版に感謝します。

かんよう出版HP

http://kanyoushuppan.com/

かんよう出版FBページ

https://www.facebook.com/kanyoushuppan

私は、上に紹介した本誌の特集「戦争とキリスト教」の各文章を読み、キリスト者の方々が今まさに大事な動きをしていることを知って感銘を受けました。そうした現在まで続くキリスト教思想と運動の社会的な役割を、十九世紀末から二十世紀初頭(いわゆる明治時代後期)に遡って考察することが、拙稿の目的といえます。その課題を述べた部分を以下に引用します。

-----------------------------------

社会問題に取り組む諸団体や、「社会主義」「民主主義」「平和主義」という当時からすればきわめてラディカルな理念を掲げた政党が、多くのクリスチャンによって設立されたという事実は、明治日本のキリスト教界の特異な一面を物語っている。当時のキリスト教界では、いわゆる「社会的キリスト教」(social Christianity)が一定の影響力をもっていた。十九世紀後半のアメリカ合衆国において発展し、次いで日本でも受容されたその教説は、救済の地上性を強調し、社会問題の解決を教会の責務と考える点に、顕著な特徴があった。

明治期のキリスト教史において、社会的キリスト教が時代を画する重要な役割を担ったことは疑いえない事実である。ところが、それを主題とする研究はほとんど存在せず、キリスト教史の中に明確な位置づけを与えられていない。そこで、これまで不当に軽視されてきた明治期の社会的キリスト教について その思想と運動のあり方を明らかにすることを本稿の課題としたい。

------------------------------------

(大田英昭「明治日本の社会的キリスト教(1)」『キリスト教文化』2013年秋号)

明治時代の「社会的キリスト教」のあり方について、今号では特に片山潜(1859~1933年)に即して考察しました。片山潜は1884年二十五歳でアメリカに渡り、労働生活を送るなかでキリスト教に入信、聖職者を目指して神学校で学びます。当時のアメリカでは、産業社会の急激な発展に伴って激烈な労働争議や都市の貧困が深刻化していました。こうした社会問題にキリスト教会として立ち向かったのがアメリカの「社会的キリスト教」で、片山はその深い影響を受けて1896年、帰国しました。

片山は帰国後、東京でセツルメント運動を起こし、また日本最初の労働組合運動の指導者として活躍、さらに社会主義運動・民主主義運動へと進み、1901年に幸徳秋水・木下尚江・安部磯雄らとともに「社会民主党」を結成しました。こうした彼の行動を深いところで支えていたのが、キリスト教の信仰です。とくに労働運動において片山が、中国人をはじめとする外国人労働者との連帯を強く訴えた背景には、彼がアメリカでの労働と信仰の日々のなかで体得した人類同胞思想がありました。

その後「大逆事件」に代表される日本政府の凶暴な弾圧により、片山は1914年、アメリカに亡命することを余儀なくされます。さらに1921年、彼はロシア革命直後のソヴィエト・ロシアに渡り、やがてコミンテルンの幹部となって国際共産主義運動に参加し、モスクワで最期を迎えました。こうした晩年の経歴から、片山におけるキリスト教思想の意義は軽視されがちですが、しかしその思想は最後まで失われることなく彼の血肉になっていたと思います。今回の論考を、私は次のように結びました。

------------------------------

(前略)

社会民主党の創設者として名を連ねた六名のうち五名がクリスチャンだったし、日露戦争に際して日本の社会主義者が反戦平和を訴え続けた背景としても、社会的キリスト教の思想的影響は無視できない。1904年8月にアムステルダムで開催された第二インターナショナル大会で、片山とG・プレハーノフ(Georgi Plekhanov, 1856‐1918年)とが、戦争に反対する日露両国の民衆を代表して壇上で握手した際に、片山の念頭にあったのは、社会主義のインターナショナリズムと同時に、キリスト教の人類同胞主義だったのではあるまいか。

さらに七年を経た1911年秋、片山はイエスの「天国の福音」について次のように述べている。

「〔耶蘇の〕山上の垂訓は、実に彼の社会問題の解決法、彼の建設せんとする理想の天国、即ち神州の憲法である。彼が運動を始むるや、非常なる熱心、勇気、期望をもって居たのである。その成功に対する信仰は偉大なる者であつた。「天国は近けり、悔い改めよ」とは、彼の民衆に対する警句であった。彼は地上に天国を建設することが出来ると確信せる者の如くである。その識見、威厳は壮烈なる者であった。…(中略)…耶蘇は無垢の青年で社会に出た。刻苦艱難奮闘の結果、正義の人となったのである。理想の大人格となったのである。我が唯一の師表、ユニークの救世主となったのである。…(中略)…耶蘇が今日人類社会に勢力があるのは、その我々に残したる経験である。その経験、その誠実偉大なる信仰に依って、我々をして神に達するの道を教えたのにある。実に彼自ら神の子たる本分を尽し、我々にも神の子たり、其本分を全うする道を教えて呉れたのである。これ予の信ずる耶蘇である。実に救主と尊敬する基督である。」(「耶蘇は如何にして誘惑に勝ちたる乎」『東洋時論』1911年11月)

(中略)

制度としてのキリスト教会から片山が次第に遠ざかりつつあったのは事実であろう。しかしそれは、信仰が冷却したというよりも、むしろ、上の引用の如き意味で「大人格」「救世主」とされるイエスの福音に向けて、彼の信仰がいっそう純化したことを意味するのではなかろうか。片山の信仰の行方、ないし彼の「棄教」をめぐる問題は、キリスト教の本質とは何か、という困難な問いを含んでいる。この問題にここで答えを出すだけの準備が私にはない。しかし、ただ一つ言えることは、共産主義インターナショナル(コミンテルン)の運動に加わった片山が一九二一年ソヴィエト・ロシアに渡った後も、彼が若き日にアメリカで得た人類同胞主義は、最期の日まで微動だにしなかったに違いない、ということである。

----------------------------------

(大田英昭「明治日本の社会的キリスト教(2)」『キリスト教文化』2014年春号)

今号の特集は「戦争とキリスト教」と題し、興味深い論考が数多くあります(池住義憲「「戦争準備」行為とキリスト者―どのようにプロテスト(抵抗)するか、できるのか」、山下明子「日本軍性奴隷制度の問題とキリスト教」、柴崎聰「戦争と戦後日本のキリスト教文学」、一色哲「闘いのなかのキリスト教 ─ 沖縄の戦後から」、金井創「沖縄―貴い隅の石」、梁在成「原発と戦争、そしてキリスト教信仰」、金興洙「一九五三年停戦協定、戦後の韓国教会」、尹善子「韓国の従軍聖職者活動の昨日、今日、そして明日」、河東基「良心的兵役拒否、僕の内側でこだまするイエスの声」)。

私も本誌で「明治日本の社会的キリスト教―地上における〈神の国〉を求めて」と題する論考を、前号に続いて連載しました。なお私自身はキリスト教の信仰をもっておりませんが、近現代の日本(および東アジア)においてキリスト教の思想と運動がきわめて重要な社会的役割を果たしてきたことを深く感じています。このたび執筆の機会を与えてくださったかんよう出版に感謝します。

かんよう出版HP

http://kanyoushuppan.com/

かんよう出版FBページ

https://www.facebook.com/kanyoushuppan

私は、上に紹介した本誌の特集「戦争とキリスト教」の各文章を読み、キリスト者の方々が今まさに大事な動きをしていることを知って感銘を受けました。そうした現在まで続くキリスト教思想と運動の社会的な役割を、十九世紀末から二十世紀初頭(いわゆる明治時代後期)に遡って考察することが、拙稿の目的といえます。その課題を述べた部分を以下に引用します。

-----------------------------------

社会問題に取り組む諸団体や、「社会主義」「民主主義」「平和主義」という当時からすればきわめてラディカルな理念を掲げた政党が、多くのクリスチャンによって設立されたという事実は、明治日本のキリスト教界の特異な一面を物語っている。当時のキリスト教界では、いわゆる「社会的キリスト教」(social Christianity)が一定の影響力をもっていた。十九世紀後半のアメリカ合衆国において発展し、次いで日本でも受容されたその教説は、救済の地上性を強調し、社会問題の解決を教会の責務と考える点に、顕著な特徴があった。

明治期のキリスト教史において、社会的キリスト教が時代を画する重要な役割を担ったことは疑いえない事実である。ところが、それを主題とする研究はほとんど存在せず、キリスト教史の中に明確な位置づけを与えられていない。そこで、これまで不当に軽視されてきた明治期の社会的キリスト教について その思想と運動のあり方を明らかにすることを本稿の課題としたい。

------------------------------------

(大田英昭「明治日本の社会的キリスト教(1)」『キリスト教文化』2013年秋号)

明治時代の「社会的キリスト教」のあり方について、今号では特に片山潜(1859~1933年)に即して考察しました。片山潜は1884年二十五歳でアメリカに渡り、労働生活を送るなかでキリスト教に入信、聖職者を目指して神学校で学びます。当時のアメリカでは、産業社会の急激な発展に伴って激烈な労働争議や都市の貧困が深刻化していました。こうした社会問題にキリスト教会として立ち向かったのがアメリカの「社会的キリスト教」で、片山はその深い影響を受けて1896年、帰国しました。

片山は帰国後、東京でセツルメント運動を起こし、また日本最初の労働組合運動の指導者として活躍、さらに社会主義運動・民主主義運動へと進み、1901年に幸徳秋水・木下尚江・安部磯雄らとともに「社会民主党」を結成しました。こうした彼の行動を深いところで支えていたのが、キリスト教の信仰です。とくに労働運動において片山が、中国人をはじめとする外国人労働者との連帯を強く訴えた背景には、彼がアメリカでの労働と信仰の日々のなかで体得した人類同胞思想がありました。

その後「大逆事件」に代表される日本政府の凶暴な弾圧により、片山は1914年、アメリカに亡命することを余儀なくされます。さらに1921年、彼はロシア革命直後のソヴィエト・ロシアに渡り、やがてコミンテルンの幹部となって国際共産主義運動に参加し、モスクワで最期を迎えました。こうした晩年の経歴から、片山におけるキリスト教思想の意義は軽視されがちですが、しかしその思想は最後まで失われることなく彼の血肉になっていたと思います。今回の論考を、私は次のように結びました。

------------------------------

(前略)

社会民主党の創設者として名を連ねた六名のうち五名がクリスチャンだったし、日露戦争に際して日本の社会主義者が反戦平和を訴え続けた背景としても、社会的キリスト教の思想的影響は無視できない。1904年8月にアムステルダムで開催された第二インターナショナル大会で、片山とG・プレハーノフ(Georgi Plekhanov, 1856‐1918年)とが、戦争に反対する日露両国の民衆を代表して壇上で握手した際に、片山の念頭にあったのは、社会主義のインターナショナリズムと同時に、キリスト教の人類同胞主義だったのではあるまいか。

さらに七年を経た1911年秋、片山はイエスの「天国の福音」について次のように述べている。

「〔耶蘇の〕山上の垂訓は、実に彼の社会問題の解決法、彼の建設せんとする理想の天国、即ち神州の憲法である。彼が運動を始むるや、非常なる熱心、勇気、期望をもって居たのである。その成功に対する信仰は偉大なる者であつた。「天国は近けり、悔い改めよ」とは、彼の民衆に対する警句であった。彼は地上に天国を建設することが出来ると確信せる者の如くである。その識見、威厳は壮烈なる者であった。…(中略)…耶蘇は無垢の青年で社会に出た。刻苦艱難奮闘の結果、正義の人となったのである。理想の大人格となったのである。我が唯一の師表、ユニークの救世主となったのである。…(中略)…耶蘇が今日人類社会に勢力があるのは、その我々に残したる経験である。その経験、その誠実偉大なる信仰に依って、我々をして神に達するの道を教えたのにある。実に彼自ら神の子たる本分を尽し、我々にも神の子たり、其本分を全うする道を教えて呉れたのである。これ予の信ずる耶蘇である。実に救主と尊敬する基督である。」(「耶蘇は如何にして誘惑に勝ちたる乎」『東洋時論』1911年11月)

(中略)

制度としてのキリスト教会から片山が次第に遠ざかりつつあったのは事実であろう。しかしそれは、信仰が冷却したというよりも、むしろ、上の引用の如き意味で「大人格」「救世主」とされるイエスの福音に向けて、彼の信仰がいっそう純化したことを意味するのではなかろうか。片山の信仰の行方、ないし彼の「棄教」をめぐる問題は、キリスト教の本質とは何か、という困難な問いを含んでいる。この問題にここで答えを出すだけの準備が私にはない。しかし、ただ一つ言えることは、共産主義インターナショナル(コミンテルン)の運動に加わった片山が一九二一年ソヴィエト・ロシアに渡った後も、彼が若き日にアメリカで得た人類同胞主義は、最期の日まで微動だにしなかったに違いない、ということである。

----------------------------------

(大田英昭「明治日本の社会的キリスト教(2)」『キリスト教文化』2014年春号)

2014-04-30 04:18

「昭和の日」雑感 [日本・近代史]

海外に住んでいるので忘れていたが、昨日は「昭和の日」という休日であったことに気付いた。裕仁の誕生日だ。89年に本人が死去した後「みどりの日」と改称、さらに2005年小泉内閣のときに祝日法が改正され、2007年から施行されて現在の名称となった。なぜこの日を今わざわざ祝わねばならないのか、根拠は全く不明だ。

裕仁の祖父である睦仁(明治天皇)の誕生日(11月3日)は、死後から15年を経て「明治節」として1927年に復活し、「臣民ト共ニ永ク天皇ノ遺徳ヲ仰キ明治ノ昭代ヲ追憶」することがうたわれた(「明治節制定ノ詔書」)。戦後は1946年のこの日に新憲法が公布され、名義上それを祝う「文化の日」として48年の祝日法で定められ、今日に至っている。かつて大日本帝国憲法(旧憲法)が紀元節(2月11日。実在しない神武天皇の即位日としてでっちあげられた。現・建国記念の日)に発布されたのと同じように、天皇主義者の吉田茂が新憲法の公布日をわざと明治節に合わせたのかもしれない。

他方、裕仁の父・嘉仁(大正天皇)の誕生日(8月31日)は、祝日として残されることがなかった。なぜ、ひとり裕仁の誕生日だけが、新憲法公布を記念する「文化の日」のような名目すらないのに、露骨にも「昭和の日」の名で祝日として残されているのか?改正祝日法ではその趣旨について、「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」と説明されている。が、祝日法改正による改名を推進した神社本庁のHPにあるように、「昭和天皇の御事蹟を顧みる」ことを国民に強要することが、支配層の本音だろう。1927年に明治節が制定されたとき、「臣民ト共ニ永ク天皇ノ遺徳ヲ仰キ明治ノ昭代ヲ追憶」することがうたわれたのと、何と似通っていることか。

http://www.jinjahoncho.or.jp/column/000020.html (神社本庁・コラム「昭和の日」)

だがそもそも、裕仁の「御事蹟」とは何か?「昭和の時代」なるものを「顧みる」のであれば、彼が大日本帝国憲法の下で、大元帥として陸海軍を統帥する大権を唯ひとり有していた二十年間に、次々と実施された日本の侵略戦争によって国内外の膨大な人びとが犠牲にされたこと対する彼の責任をこそ、なによりもまず「顧みる」必要がある。それをせずに彼の「御事績」を寿ぐことがいかに欺瞞に満ちているかは、言うまでもない。

「昭和の日」および現行の天皇誕生日のほかにも、現代日本の祝日には天皇制に由来するものが少なくない。建国記念の日(2月11日、戦前の祝日「紀元節」)、春分の日(3月21日頃、戦前の祭日「春季皇霊祭」)、秋分の日(9月23日頃、戦前の祭日「秋季皇霊祭」)、文化の日(11月3日、戦前の祝日「明治節」)、勤労感謝の日(11月23日、戦前の祭日「新嘗祭」)。なお戦前の祝祭日ではないが、1996年から施行された海の日(7月20日、2003年から7月第3月曜日)の起源は、1876年に睦仁(明治天皇)が汽船「明治丸」で北海道・東北地方を巡り7月20日に横浜に帰着したことを記念して、1941年(!)に「海の記念日」とされたことにある。

つまり、現行の15の祝日のうち8つまでが、天皇制とつながりをもっていることになる。人間の生活と労働のあり方を決定する暦において、日本人はいまだに天皇制の時間枠組みに(おそらくほとんどの人は無自覚に)支配され続けている。そしてそれは、戦後日本の支配層が自覚的に行っていることで、21世紀に入りいっそう強化されているのだ。

なお少し前から、成人の日や敬老の日、体育の日などいくつかの祝日は、労働者の連休を増やすため月曜日に移動されている(ハッピーマンデー制度)。しかし、天皇の誕生日に由来する祝日(昭和の日・文化の日・天皇誕生日)と、戦前の祝祭日に由来し天皇制ときわめて深いつながりをもつ4つの祝日(建国記念の日・春分の日・秋分の日・勤労感謝の日)については、決して動かされることがない。とりわけ春季皇霊祭(春分)・秋季皇霊祭(秋分)・新嘗祭(勤労感謝の日)の三つは、皇居宮中三殿で天皇による祭祀が行われる「大祭日」で、首相・衆参両院議長・最高裁長官の「三権の長」もこれにしばしば出席してきた。

支配層がこれらの日付を決して動かそうとしないのは、天皇制と宮中祭祀にまつわるそうした理由がある。「天皇が下々の安泰のために皇祖皇宗(歴代天皇ら自分の祖先神)や天神地祇を祀るありがたい日」というわけだ。天皇制とその「万世一系」神話および祭祀は、日本の支配層が今も国民の統合と支配の正統性根拠として利用し続けている。憲法で定められているはずの政教分離原則が、この国で果たしてどこまで貫徹しているのか、実に疑わしい。

裕仁の祖父である睦仁(明治天皇)の誕生日(11月3日)は、死後から15年を経て「明治節」として1927年に復活し、「臣民ト共ニ永ク天皇ノ遺徳ヲ仰キ明治ノ昭代ヲ追憶」することがうたわれた(「明治節制定ノ詔書」)。戦後は1946年のこの日に新憲法が公布され、名義上それを祝う「文化の日」として48年の祝日法で定められ、今日に至っている。かつて大日本帝国憲法(旧憲法)が紀元節(2月11日。実在しない神武天皇の即位日としてでっちあげられた。現・建国記念の日)に発布されたのと同じように、天皇主義者の吉田茂が新憲法の公布日をわざと明治節に合わせたのかもしれない。

他方、裕仁の父・嘉仁(大正天皇)の誕生日(8月31日)は、祝日として残されることがなかった。なぜ、ひとり裕仁の誕生日だけが、新憲法公布を記念する「文化の日」のような名目すらないのに、露骨にも「昭和の日」の名で祝日として残されているのか?改正祝日法ではその趣旨について、「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」と説明されている。が、祝日法改正による改名を推進した神社本庁のHPにあるように、「昭和天皇の御事蹟を顧みる」ことを国民に強要することが、支配層の本音だろう。1927年に明治節が制定されたとき、「臣民ト共ニ永ク天皇ノ遺徳ヲ仰キ明治ノ昭代ヲ追憶」することがうたわれたのと、何と似通っていることか。

http://www.jinjahoncho.or.jp/column/000020.html (神社本庁・コラム「昭和の日」)

だがそもそも、裕仁の「御事蹟」とは何か?「昭和の時代」なるものを「顧みる」のであれば、彼が大日本帝国憲法の下で、大元帥として陸海軍を統帥する大権を唯ひとり有していた二十年間に、次々と実施された日本の侵略戦争によって国内外の膨大な人びとが犠牲にされたこと対する彼の責任をこそ、なによりもまず「顧みる」必要がある。それをせずに彼の「御事績」を寿ぐことがいかに欺瞞に満ちているかは、言うまでもない。

「昭和の日」および現行の天皇誕生日のほかにも、現代日本の祝日には天皇制に由来するものが少なくない。建国記念の日(2月11日、戦前の祝日「紀元節」)、春分の日(3月21日頃、戦前の祭日「春季皇霊祭」)、秋分の日(9月23日頃、戦前の祭日「秋季皇霊祭」)、文化の日(11月3日、戦前の祝日「明治節」)、勤労感謝の日(11月23日、戦前の祭日「新嘗祭」)。なお戦前の祝祭日ではないが、1996年から施行された海の日(7月20日、2003年から7月第3月曜日)の起源は、1876年に睦仁(明治天皇)が汽船「明治丸」で北海道・東北地方を巡り7月20日に横浜に帰着したことを記念して、1941年(!)に「海の記念日」とされたことにある。

つまり、現行の15の祝日のうち8つまでが、天皇制とつながりをもっていることになる。人間の生活と労働のあり方を決定する暦において、日本人はいまだに天皇制の時間枠組みに(おそらくほとんどの人は無自覚に)支配され続けている。そしてそれは、戦後日本の支配層が自覚的に行っていることで、21世紀に入りいっそう強化されているのだ。

なお少し前から、成人の日や敬老の日、体育の日などいくつかの祝日は、労働者の連休を増やすため月曜日に移動されている(ハッピーマンデー制度)。しかし、天皇の誕生日に由来する祝日(昭和の日・文化の日・天皇誕生日)と、戦前の祝祭日に由来し天皇制ときわめて深いつながりをもつ4つの祝日(建国記念の日・春分の日・秋分の日・勤労感謝の日)については、決して動かされることがない。とりわけ春季皇霊祭(春分)・秋季皇霊祭(秋分)・新嘗祭(勤労感謝の日)の三つは、皇居宮中三殿で天皇による祭祀が行われる「大祭日」で、首相・衆参両院議長・最高裁長官の「三権の長」もこれにしばしば出席してきた。

支配層がこれらの日付を決して動かそうとしないのは、天皇制と宮中祭祀にまつわるそうした理由がある。「天皇が下々の安泰のために皇祖皇宗(歴代天皇ら自分の祖先神)や天神地祇を祀るありがたい日」というわけだ。天皇制とその「万世一系」神話および祭祀は、日本の支配層が今も国民の統合と支配の正統性根拠として利用し続けている。憲法で定められているはずの政教分離原則が、この国で果たしてどこまで貫徹しているのか、実に疑わしい。

2014-04-30 04:07

明治神宮の「祭神」をめぐる雑感――皇族の呼称・追号 [日本・近代史]

4月24日、オバマ大統領が明治神宮を参拝した。この参拝自体、東アジアの国際関係や日本の政教分離原則をめぐりいろいろな問題をはらんでいると思うが、今は措く。

明治神宮の祭神は、「明治天皇」と「昭憲皇太后」である。それぞれ、睦仁氏とその正妻の美子氏(睦仁氏にはほかに側室が数名あり)の死後におくられた追号だ。しかし、なぜ後者の追号が「皇太后」なのか?(「大正天皇」嘉仁氏の妻節子氏の追号は「貞明皇后」、「昭和天皇」裕仁氏の妻良子氏の追号は「香淳皇后」)

祭神名として「昭憲皇太后」を採用している明治神宮のHPによれば、1914年に美子氏が死去した際に、当時の宮内大臣が彼女の追号を誤って「皇太后」として上奏し、それがそのまま天皇に裁可されてしまった、とのこと。

http://www.meijijingu.or.jp/qa/gosai/12.html

「皇族身位令」(1910年)によれば、「皇太后」よりも「皇后」の方が、位が上だ。そこで明治神宮奉賛会は、「昭憲皇太后」を「昭憲皇后」と改めるよう宮内大臣宛てに建議したものの、すでに天皇の裁可のあったものは変えられないとの理由から、追号・祭神名の変更は許されなかった。さらに戦後の1963年と67年に、明治神宮崇敬会は再度宮内庁に「皇太后」から「皇后」への追号変更の懇願を出したものの、却下されたという経緯を、明治神宮自身がHP上で説明している。

そもそも元号名を天皇の追号とするようになったのは、「一世一元」制が採用された明治以降のこと。「天皇」号自体は7世紀末ごろに成立したとみる説が有力で(その前は「大王(おおきみ)」号)、漢風諡号(持統天皇、文武天皇、桓武天皇など)が死後に贈られるようになった。平安朝になると諡号は廃れてゆき、皇居や譲位後の居所、陵地などの地名(嵯峨、醍醐など)が「追号」として用いられ、10世紀半ばからは「天皇」号自体が廃れて、死去した(元)ミカドには「院号」が追号された(冷泉院、一条院、後白河院など)。

長らく途絶えていた「天皇」号が復活するのは、江戸時代後期の1840年に死去した元ミカドに「光格天皇」という漢風諡号が贈られてからのことだ。「明治天皇」以降は諡号ではなく、一世一元の制に基づき元号がそのまま死後に追号されている。なお、約900年間「~院」と追号されていた歴代のミカドたちの歴史的呼称が「~天皇」に全て改められるのは、1925年に政府がそのように決定してからのことにすぎない(藤田覚『幕末の天皇』講談社、1994年)。

歴史上のミカドやその一族の呼称については、上に挙げたような諡号・追号としての「天皇」号・「皇后」号がはらむいろいろな問題がある。現在の皇族の呼称も複雑だ。皇族に姓がないのは周知のことだが、東アジアでは古くから当人の本名(諱〔いみな〕)を主君や親以外の人が呼ぶのはタブーとされてきた慣習がある。この古い慣習が現在も皇室についてのみ、適用されがちなようだ。

「天皇」とか、「皇后」「皇太后」「皇太子」「親王」等々の称号は、法律である皇室典範に定められている。一方、「秋篠宮」などの宮号は、法律上に根拠のない慣習上の(皇室の私的な)名称といえる。皇太子徳仁親王、秋篠宮文仁親王の「浩宮」「礼宮」、皇太子の娘の愛子内親王の「敬宮」等々は、天皇・皇太子の子女のみがもつ称号だ。特に男性皇族については、本名(諱)をなるべく避ける古い慣習に縛られているためか、皇族の人びとの呼称は実にわかりにくいものとなっている。

一方、皇族を指す呼称として、マスメディアが本名(諱〔いみな〕)を用いる例が増えてきた。「雅子さま」「愛子さま」といったものがそれで、本名を呼ぶ場合は「さま」という妙な敬称を付すのが「決まり」になっているようだ。他方、男性皇族については、とりわけ天皇や皇太子の地位にある人たちの呼称として、本名を用いることは注意深く避けられる傾向がある。親や主君以外の者が諱(本名)を呼ぶのは無礼だ、という因習に今も囚われているからではないかと思われる。

こんな因習にマスコミが一律に囚われているのは奇妙なことだ。こうした特別扱いが、皇族に対する人びとの特殊な感情を生み出し、天皇制や皇室制度の存廃についての開かれた議論をタブーとする空気を醸し出していることは、確かだと思う。権力を批判し民主主義を擁護する公器としての報道機関が、こと皇室に関しては、逆に民主的な議論を抑え込む役割を果たしている。現代社会において、明仁氏や徳仁氏の本名を呼ぶのは敬を失する、という感覚自体が異常ではないのか。

歴史上の人名についても、特に近代史にかんして言うと、天皇の地位にあった睦仁・嘉仁・裕仁らの本名をことさらに避けて、「明治天皇」「大正天皇」「昭和天皇」という、彼らの死後に贈られた追号で呼ぶ慣習が残っている(私も自著で「明治天皇」と記した)。だが例えば睦仁の名を避けて明治天皇と呼ぶと、なんとなく神聖不可侵な感じを与え、彼が政治家として実際どのような役割を果たしていたのか客観的に認識することを妨げかねないような気がする。自戒を込めてここに記す。

明治神宮の祭神は、「明治天皇」と「昭憲皇太后」である。それぞれ、睦仁氏とその正妻の美子氏(睦仁氏にはほかに側室が数名あり)の死後におくられた追号だ。しかし、なぜ後者の追号が「皇太后」なのか?(「大正天皇」嘉仁氏の妻節子氏の追号は「貞明皇后」、「昭和天皇」裕仁氏の妻良子氏の追号は「香淳皇后」)

祭神名として「昭憲皇太后」を採用している明治神宮のHPによれば、1914年に美子氏が死去した際に、当時の宮内大臣が彼女の追号を誤って「皇太后」として上奏し、それがそのまま天皇に裁可されてしまった、とのこと。

http://www.meijijingu.or.jp/qa/gosai/12.html

「皇族身位令」(1910年)によれば、「皇太后」よりも「皇后」の方が、位が上だ。そこで明治神宮奉賛会は、「昭憲皇太后」を「昭憲皇后」と改めるよう宮内大臣宛てに建議したものの、すでに天皇の裁可のあったものは変えられないとの理由から、追号・祭神名の変更は許されなかった。さらに戦後の1963年と67年に、明治神宮崇敬会は再度宮内庁に「皇太后」から「皇后」への追号変更の懇願を出したものの、却下されたという経緯を、明治神宮自身がHP上で説明している。

そもそも元号名を天皇の追号とするようになったのは、「一世一元」制が採用された明治以降のこと。「天皇」号自体は7世紀末ごろに成立したとみる説が有力で(その前は「大王(おおきみ)」号)、漢風諡号(持統天皇、文武天皇、桓武天皇など)が死後に贈られるようになった。平安朝になると諡号は廃れてゆき、皇居や譲位後の居所、陵地などの地名(嵯峨、醍醐など)が「追号」として用いられ、10世紀半ばからは「天皇」号自体が廃れて、死去した(元)ミカドには「院号」が追号された(冷泉院、一条院、後白河院など)。

長らく途絶えていた「天皇」号が復活するのは、江戸時代後期の1840年に死去した元ミカドに「光格天皇」という漢風諡号が贈られてからのことだ。「明治天皇」以降は諡号ではなく、一世一元の制に基づき元号がそのまま死後に追号されている。なお、約900年間「~院」と追号されていた歴代のミカドたちの歴史的呼称が「~天皇」に全て改められるのは、1925年に政府がそのように決定してからのことにすぎない(藤田覚『幕末の天皇』講談社、1994年)。

歴史上のミカドやその一族の呼称については、上に挙げたような諡号・追号としての「天皇」号・「皇后」号がはらむいろいろな問題がある。現在の皇族の呼称も複雑だ。皇族に姓がないのは周知のことだが、東アジアでは古くから当人の本名(諱〔いみな〕)を主君や親以外の人が呼ぶのはタブーとされてきた慣習がある。この古い慣習が現在も皇室についてのみ、適用されがちなようだ。

「天皇」とか、「皇后」「皇太后」「皇太子」「親王」等々の称号は、法律である皇室典範に定められている。一方、「秋篠宮」などの宮号は、法律上に根拠のない慣習上の(皇室の私的な)名称といえる。皇太子徳仁親王、秋篠宮文仁親王の「浩宮」「礼宮」、皇太子の娘の愛子内親王の「敬宮」等々は、天皇・皇太子の子女のみがもつ称号だ。特に男性皇族については、本名(諱)をなるべく避ける古い慣習に縛られているためか、皇族の人びとの呼称は実にわかりにくいものとなっている。

一方、皇族を指す呼称として、マスメディアが本名(諱〔いみな〕)を用いる例が増えてきた。「雅子さま」「愛子さま」といったものがそれで、本名を呼ぶ場合は「さま」という妙な敬称を付すのが「決まり」になっているようだ。他方、男性皇族については、とりわけ天皇や皇太子の地位にある人たちの呼称として、本名を用いることは注意深く避けられる傾向がある。親や主君以外の者が諱(本名)を呼ぶのは無礼だ、という因習に今も囚われているからではないかと思われる。

こんな因習にマスコミが一律に囚われているのは奇妙なことだ。こうした特別扱いが、皇族に対する人びとの特殊な感情を生み出し、天皇制や皇室制度の存廃についての開かれた議論をタブーとする空気を醸し出していることは、確かだと思う。権力を批判し民主主義を擁護する公器としての報道機関が、こと皇室に関しては、逆に民主的な議論を抑え込む役割を果たしている。現代社会において、明仁氏や徳仁氏の本名を呼ぶのは敬を失する、という感覚自体が異常ではないのか。

歴史上の人名についても、特に近代史にかんして言うと、天皇の地位にあった睦仁・嘉仁・裕仁らの本名をことさらに避けて、「明治天皇」「大正天皇」「昭和天皇」という、彼らの死後に贈られた追号で呼ぶ慣習が残っている(私も自著で「明治天皇」と記した)。だが例えば睦仁の名を避けて明治天皇と呼ぶと、なんとなく神聖不可侵な感じを与え、彼が政治家として実際どのような役割を果たしていたのか客観的に認識することを妨げかねないような気がする。自戒を込めてここに記す。

2014-04-27 00:52

「大逆」事件と「爆弾計画」事件――天皇制をめぐる雑感 [日本・近代史]

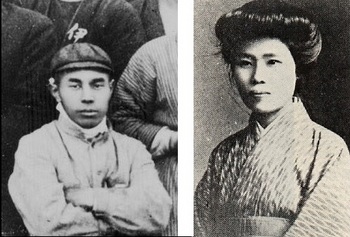

103年目を迎えた、国家による「合法的」な大量殺人である「大逆」事件。昨日の投稿で述べたように、その発端となったのは、1910年5月に機械工の宮下太吉が「爆発物取締罰則」違反の容疑で検挙されたことにありました。民衆を覚醒させる手段として明治天皇殺害を決意した宮下は、その前年から管野スガ・新村忠雄・古河力作との四名で計画を進行させ、爆弾の試作実験を行っていました。

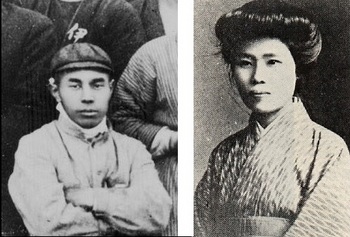

【左が宮下太吉(1875-1911)、右が菅野スガ(1881-1911)】

宮下ら四人による「爆弾計画」事件について、これも官憲による「でっち上げ」「架空の事件」ではないのか、という意見を、ネット上で目にしました。しかし、現在までに判明している「大逆」事件関連の史料・研究を読む限り、宮下太吉らの「爆弾計画」事件については官憲のでっちあげの可能性は低いというのが、私の判断です。それはまた、これまで多くの歴史家たちが、「大逆」事件の真実を明らかにすべく渾身の力で史料を発掘し、議論を積み上げた結果得られた定説でもあります(興味のある方は、入手の容易な本として、最近復刊された神崎清『革命伝説』全四巻(子どもの未来社、2010年)をご覧ください)。

多くの歴史家とともに私も、宮下・管野たちが天皇暗殺に賭けた情熱と行動は本物で、爆弾試作は史実であったと考えます。それすらも「架空」だ、「でっち上げ」だと否定することは、彼ら四名の信念や志を無にすることになり、それでは彼らも決して浮かばれないと思います。史料に即して史実を可能な限り明らかにし、それを自分勝手な立場から捻じ曲げないことが、「大逆」事件犠牲者たちに対する私たちの責任だと信じます。

「大逆」事件の本質は、四人の「爆弾計画」事件を、社会主義者の全国的陰謀として官憲が恣意的に書き換え、「大逆」罪を発動することによって社会主義者を「合法的」に殺戮し絶滅することを企んだことにあります。

戦前の刑法第73条に規定されていた皇室危害罪=大逆罪は、天皇などに対して実際に危害を加える行為だけでなく、危害を加えようとする一切の企て、すなわち予備・陰謀・幇助などをも刑罰の対象とし、その全てについて死刑に処す、という恐るべきものでした。宮下ら四人の「爆弾計画」は、この大逆罪に触れる相当の覚悟と信念によって行われたと思われます。他方、死刑判決を受けたその他20名の「罪状」は、当時の刑法からいっても全くのでたらめ・捏造で(四人の「爆弾計画」を事前に知っていた幸徳秋水については議論がありますが)、彼らの無念は察するに余りあります。

上のような意味で、「大逆」事件は官憲によるフレームアップ=「でっち上げ」でした。しかし、宮下・管野たち四名の明治天皇暗殺計画と、そのための爆弾試作までがでっち上げだったわけではありません。被告たちの「潔白さ」を信じるあまり、四人の明治天皇暗殺計画を否定したり、その意味を軽視したりすることは、かえって歴史の真実を覆い隠すことになります。そうした「善意」による史実の歪曲は、「日本人が天皇の暗殺を企てるはずはない」といった「神話」につながり、天皇制を自明視する精神構造を強化する恐れすらあるでしょう。それは、天皇制国家に殺された四人の志そのものを否定することにほかなりません。

史料に即して史実を追求し、勝手に捻じ曲げないこと。それは、先人たちの歴史から私たちが教訓を得るために、絶対に不可欠な条件です。

【左が宮下太吉(1875-1911)、右が菅野スガ(1881-1911)】

宮下ら四人による「爆弾計画」事件について、これも官憲による「でっち上げ」「架空の事件」ではないのか、という意見を、ネット上で目にしました。しかし、現在までに判明している「大逆」事件関連の史料・研究を読む限り、宮下太吉らの「爆弾計画」事件については官憲のでっちあげの可能性は低いというのが、私の判断です。それはまた、これまで多くの歴史家たちが、「大逆」事件の真実を明らかにすべく渾身の力で史料を発掘し、議論を積み上げた結果得られた定説でもあります(興味のある方は、入手の容易な本として、最近復刊された神崎清『革命伝説』全四巻(子どもの未来社、2010年)をご覧ください)。

多くの歴史家とともに私も、宮下・管野たちが天皇暗殺に賭けた情熱と行動は本物で、爆弾試作は史実であったと考えます。それすらも「架空」だ、「でっち上げ」だと否定することは、彼ら四名の信念や志を無にすることになり、それでは彼らも決して浮かばれないと思います。史料に即して史実を可能な限り明らかにし、それを自分勝手な立場から捻じ曲げないことが、「大逆」事件犠牲者たちに対する私たちの責任だと信じます。

「大逆」事件の本質は、四人の「爆弾計画」事件を、社会主義者の全国的陰謀として官憲が恣意的に書き換え、「大逆」罪を発動することによって社会主義者を「合法的」に殺戮し絶滅することを企んだことにあります。

戦前の刑法第73条に規定されていた皇室危害罪=大逆罪は、天皇などに対して実際に危害を加える行為だけでなく、危害を加えようとする一切の企て、すなわち予備・陰謀・幇助などをも刑罰の対象とし、その全てについて死刑に処す、という恐るべきものでした。宮下ら四人の「爆弾計画」は、この大逆罪に触れる相当の覚悟と信念によって行われたと思われます。他方、死刑判決を受けたその他20名の「罪状」は、当時の刑法からいっても全くのでたらめ・捏造で(四人の「爆弾計画」を事前に知っていた幸徳秋水については議論がありますが)、彼らの無念は察するに余りあります。

上のような意味で、「大逆」事件は官憲によるフレームアップ=「でっち上げ」でした。しかし、宮下・管野たち四名の明治天皇暗殺計画と、そのための爆弾試作までがでっち上げだったわけではありません。被告たちの「潔白さ」を信じるあまり、四人の明治天皇暗殺計画を否定したり、その意味を軽視したりすることは、かえって歴史の真実を覆い隠すことになります。そうした「善意」による史実の歪曲は、「日本人が天皇の暗殺を企てるはずはない」といった「神話」につながり、天皇制を自明視する精神構造を強化する恐れすらあるでしょう。それは、天皇制国家に殺された四人の志そのものを否定することにほかなりません。

史料に即して史実を追求し、勝手に捻じ曲げないこと。それは、先人たちの歴史から私たちが教訓を得るために、絶対に不可欠な条件です。

2014-01-26 01:09